9月29日から放送が始まる、連続テレビ小説「ばけばけ」。髙石あかりさん演じる主人公・松野トキのモデル、小泉セツが生まれ育った松江では、ドラマへの期待が高まっています。

放送開始を前に、市内の小泉八雲記念館では企画展「小泉セツ—ラフカディオ・ハーンの妻として生きて~第2期」が開催中。そのレクチャーシリーズ第1弾として「対談/ひ孫から見たセツ、ドラマ制作者から見たセツ」が7月27日、宍道湖畔に位置する島根県立美術館で行われました。

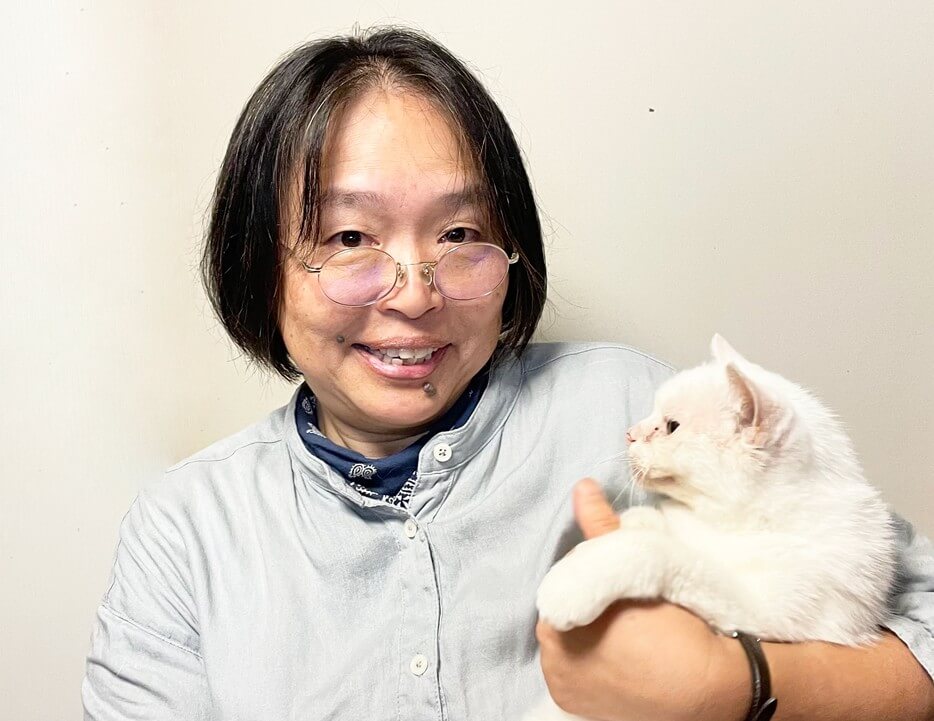

壇上にはドラマの制作統括・橋爪國臣チーフ・プロデューサーが登壇し、ドラマにまつわるエピソードを披露するとともに、小泉セツ・八雲夫妻のひ孫にあたり小泉八雲記念館の館長を務める小泉凡さんと対談。話題はドラマのテーマからオーディションの裏話、セットへのこだわり、小泉家の秘話にまで及び、聴衆を沸かせました。松江在住のライター日高むつみが取材しました。

対談の舞台は島根県立美術館。水の都・松江を象徴する宍道湖畔にあり、夕景の美しさでも知られます。会場には県の内外から約150人の聴衆が集まりました。

3月末にクランクインした撮影は4割近くまで順調に進み、編集も始まって放送開始に向けて着々と準備が進んでいるとのこと。まず はドラマ制作者の立場から。橋爪さんのお話でスタートです。

江戸から明治へ 何気ない日常を大切に生きた普通の人、小泉セツ

橋爪さんが最初のテーマに挙げたのは「小泉セツとは何か?」。橋爪さんによると、セツは、あくまで“普通の人”なのだといいます。

「決して特別なことを成し遂げた人、夢を掲げて達成した人ではありません。伴侶である小泉八雲の傑作『怪談』の影の語り部とも言われるけれども、あくまで結果論。大きく変わる世の中に翻弄されながらも、彼女自身は何気ない日常を大切に生きた普通の人。それが僕の中に強い印象を残してドラマの企画へつながっていきました」

文豪・小泉八雲を支える内助の功の話にはしたくない。八雲がいようがいまいがセツはセツとして存在し、生きたことを描きたい。橋爪さんは、そう話します。

ここで先日公開されたばかりの予告を上映。深い陰影の中に浮かび上がる主人公、煤けた長屋に暮らす家族、変わりゆく日本に降り立った異邦人、蝋燭の灯りのもとで語り合う二人……。まるで映画のような映像は息を呑むばかり。どんな物語が始まるのか、一層期待が高まります。

「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」 違いを認め、互いを尊重して共に生きる

連続テレビ小説の内容を決めるには、さまざまなアプローチがあると橋爪さん。今回は「まずテーマありき」だったそうです。

「今、社会が分断される中で生きにくさを感じたり、取り残される人が大勢います。そこに対して何かを投げかけられるドラマにしたい。寛容性のようなものが裏側に感じられるドラマをつくれたらと考えました。そこで、ドラマとして楽しんで観ていただけるようモデル探しを始めたわけです」

候補としてリサーチしたのは400人以上。その数の多さに、壇上の小泉凡さんも驚きます。そこから4人にまで絞り込んだ段階で、脚本を担当するふじきみつ彦さんが合流しました。

「実は、ふじきさんが最初に選んだのは別の人物だったんです。誰かは秘密ですけど(笑)。しかしリサーチを進めるうち小泉セツの方がいいかもしれないと言ってくれたんです。僕のイチ推しがセツさんだったことは、そこで初めて伝えました」

橋爪さんたちの思いを体現できるモデルとしてセツが確定。企画をブラッシュアップするたびテーマも明確になっていきますが、芯にあるものはずっと変わらない。それが「ばけばけ」のキャッチコピー「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」なのだと橋爪さん。

「世の中、ままならぬこともうらめしいこともあるけれど、人それぞれに生き方があって、各々の生き方にすばらしさがあるから、他者を否定することはないよね。そんな意味が込められています。ふじきさんが毎回台本の冒頭に記す言葉であり、我々も迷ったら立ち戻る言葉」

凡さんも「セツも八雲もなんだかんだ文句を言いながら、前向きに乗り越えて幸せそうに暮らしている」とうなずきます。橋爪さんは、セツと八雲がイヤなことはイヤだと言いつつ、それを他人に押し付けないところがすばらしいとも言います。

「正義は人ぞれぞれにあるはずです。なのに自分の正義を主張するから対立するし争いが起きる。そっちはそっちでいい。でも自分は違うよと伝えて自分として生きる。セツさんと八雲はまだまだ封建的な明治時代に、そんな生き方ができた人たち。凡さんが常々おっしゃる通り、オープンマインドの持ち主ですよね」

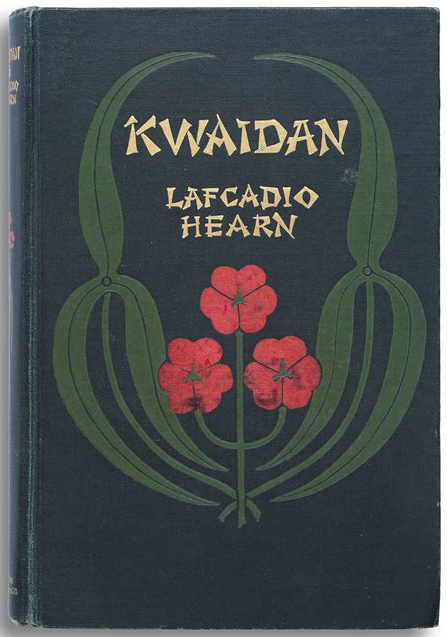

こだわりの台本は八雲“初版本”が表紙に

今回は台本にもこだわりがありました。25週分、表紙のデザインが異なります。小泉八雲記念館から提供を受けた八雲の初版本の画像データを使って、物語の内容や進行度合いに合わせて毎週変わります。

「せっかく手にする台本だから、ワクワクするものを! と思って。すごいめんどくさいことを思いつきまして(笑)。無茶振りしたデザイナーもおもしろがって作ってくれました」

凡さんが役者さんたちの反応を聞くと、橋爪さんはこう答えます。

「台本って嵩張るから1冊だけ残して捨てる、という役者さんも少なくないんですが、“全25冊とっとかなきゃ”“どれを残すか迷う”という話も聞こえてきます。本物に近いものが手元にあるって、すごくいいですよね」

セツ=松野トキを、そのまま生きる 自然体のヒロイン髙石あかり

今回の連続テレビ小説のヒロインは、オーディションで決まりました。スクリーンには、本邦初公開のオーディション応募用紙が! そこには「化ける」をテーマに400字ほどのエッセイを書く欄もありました。

応募者は朝ドラ史上3番目に多い2892人。書類審査で200人に絞られ、動画審査でさらに100人に。そして対面でのワークショップで候補は10人となり、最終的なカメラテストで髙石あかりさんが選ばれたそうです。

「僕は最終審査まで必ずしも髙石あかりさんになるとは思っていなかったんです。しかしカメラの前で八雲役の俳優さんを相手に怪談を語るシーンを演じてもらった時、心が決まりましたね。セツ=トキが、ここにいると思いました」

ヘブンさんとお互いを思いやりながら、ちょうど良い距離感を測り合っている感じが橋爪さんたち制作陣に響いたのだといいます。

「実際のセツと八雲、トキとヘブンの関係ってこうなんだろうなと。互いの違いを探しながら、思いやって共に生きていくんだろうなと言うイメージが見えてハッとしました。僕たちにもまだ見えていなかったキャラクター像を目の前に提示されたよう。こうして我々は髙石あかりさんを見つけたわけです」

髙石あかりさんは実に自然体。セツ=松野トキをそのまま生きているようで違和感がないと、撮影を見学した凡さんも太鼓判を押します。あまりに自然体すぎて、芝居をしているのか素の状態なのかわからなくなった助監督が途中で撮影を止めたこともあるのだそう。

「こんな役者さんには会ったことがない。唯一無二の存在です。セツはトキであり、髙石あかりであると自信を持って言えます」

素のままの松野トキを引き出す、 リアルな世界観へのこだわり

松野トキが自然に現れるよう、映像や美術も徹底してリアルにこだわっているのだとか。

「とにかくリアルで自然。明治時代の世界そのもの。松野家が暮らす長屋は明治時代ですからもちろんランプも電灯もなし。普通なら屋根の位置に仕込んであるライトも壁一面をぶち抜いた照明もありません」

室内は現代では考えられないほど暗く、光源は基本的に自然光だけ。その条件下でどの窓から光がさしたら美しくなるかなど、照明さんやデザイナーさんと共に設計して撮影。スタジオの中に長屋がそのまま建っていて、庭も生木を植えてあり、壁に穴が空いていたり小路が汚れていたり、家の中には蜘蛛の巣さえ張られて……当時の埃っぽい環境を再現するためにはコーンスターチが大いに役立っているのだとも。俳優さんの衣装も古臭さを表現するためコーンスターチまみれなのだそうです。

「セットに入ると明治時代に紛れ込んだように気持ちに。入った瞬間、髙石あかりから松野トキに変わっていくわけです。スタジオのセットはクランクインの時、凡さんにも見ていただきましたね」

トキの父・司之介役の岡部たかしさんによる丑の刻参りのシーンから始まった撮影に立ち会った凡さんは「実に八雲らしいスタート。強烈でした。没落士族の抱えるうらめしさがよく伝わってきましたね」と笑います。

「実は凡さんに怒られたらどうしようと思っていたのですが、セツはモデルであってドラマはあくまでフィクションと広いお心で認めていただいて(笑)」

クランクイン直前の安全祈願は松江の八重垣神社にお願いしたそうです。

「ドラマのクランクイン直前にはいつも安全祈願などのお祓いを神社にお願いするのですが、今回は松江の八重垣神社さんに大阪のスタジオまでご出張いただいたんです」

ドラマの中には松江にある実際の地名や場所が登場。多くの神社も快く協力に応じてくださったそうです。

「松江らしさや島根らしさを十分に感じていただけると思っています。松江大橋北詰を想定して、手前に松江大橋、奥に京橋、右手にヘブンが滞在した旅館、左手に薬舗、というロケセットもつくり込みました。松江大橋を全部は作れませんから半分以上はVFXです。松江の方なら、すぐに頭に浮かぶ場所。明治の松江らしく仕上がっています。いかにリアルで“その場”であるか、にこだわってドラマを作っているので、放送を楽しみに待っていただけたらなと思います」

ひ孫から見た、普通の人セツの偉大なる功績

次に、 小泉凡さんが曽祖母・セツを語りました。セツさんは凡さんが生まれる前に亡くなっていますが、小泉家にまつわる数々の秘話が披露されました。

愛用の姿見にサッカーボールをぶつけて壊してしまったエピソードに始まり、八雲の血筋なのか、引っ越し魔だった祖父(八雲とセツの長男)の話、カステラや西洋料理の食材が頻繁に登場するセツの家計簿、セツの城だった大久保の家、などなど……。

印象的だったのは、東京に住むようになってから毎夏焼津に滞在した八雲と留守宅を守るセツがやりとりした手紙の話です。

日本語が得意ではない八雲と英語が得意ではないセツが互いに歩み寄って生み出した“へるんさん言葉”による一節です。

「スタシオンニ タクサン マツノ トキ アリマシタナイ」

(駅で待ち時間があまりありませんでした )

この“マツノ トキ”からヒロインの名前、松野トキがとられたのだそうです。

また八雲の愛読者として訪ねてきたアメリカの 軍人、ボナー・フェラーズを、晩年のセツが丁重にもてなしたところ、フェラーズはますます八雲に傾倒して日本文化への理解を深め、のちにマッカーサーの片腕となって象徴天皇制を実現した話も。

ちなみに凡さんの名はフェラーズのファーストネーム「ボナー」から取られたのだと言います。

日々を懸命に生きた普通の人、小泉セツの偉大な功績を知るとともに、秋から始まるドラマにますます興味が湧きました。

質疑応答では松江出身で八雲の大ファンである佐野史郎さんへの応援や、今後の松江ロケへの期待、主題歌についての質問も飛び出し、ドラマへのひとかたならぬ期待が寄せられました。放送開始まで2か月弱、松江市民としても、楽しみにしています!

ライター・エディター。島根県松江市生まれ。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が「神々の国の首都」と呼んで愛した街で、出雲神話と怪談に親しんで育つ。長じてライターとなってからも、取材先で神社仏閣や遺跡を見つけては立ち寄って土地の歴史や文化に親しむ。食と旅、地域をテーマに『BRUTUS』『Casa BRUTUS』『Hanako』などの雑誌やWEB媒体で執筆。