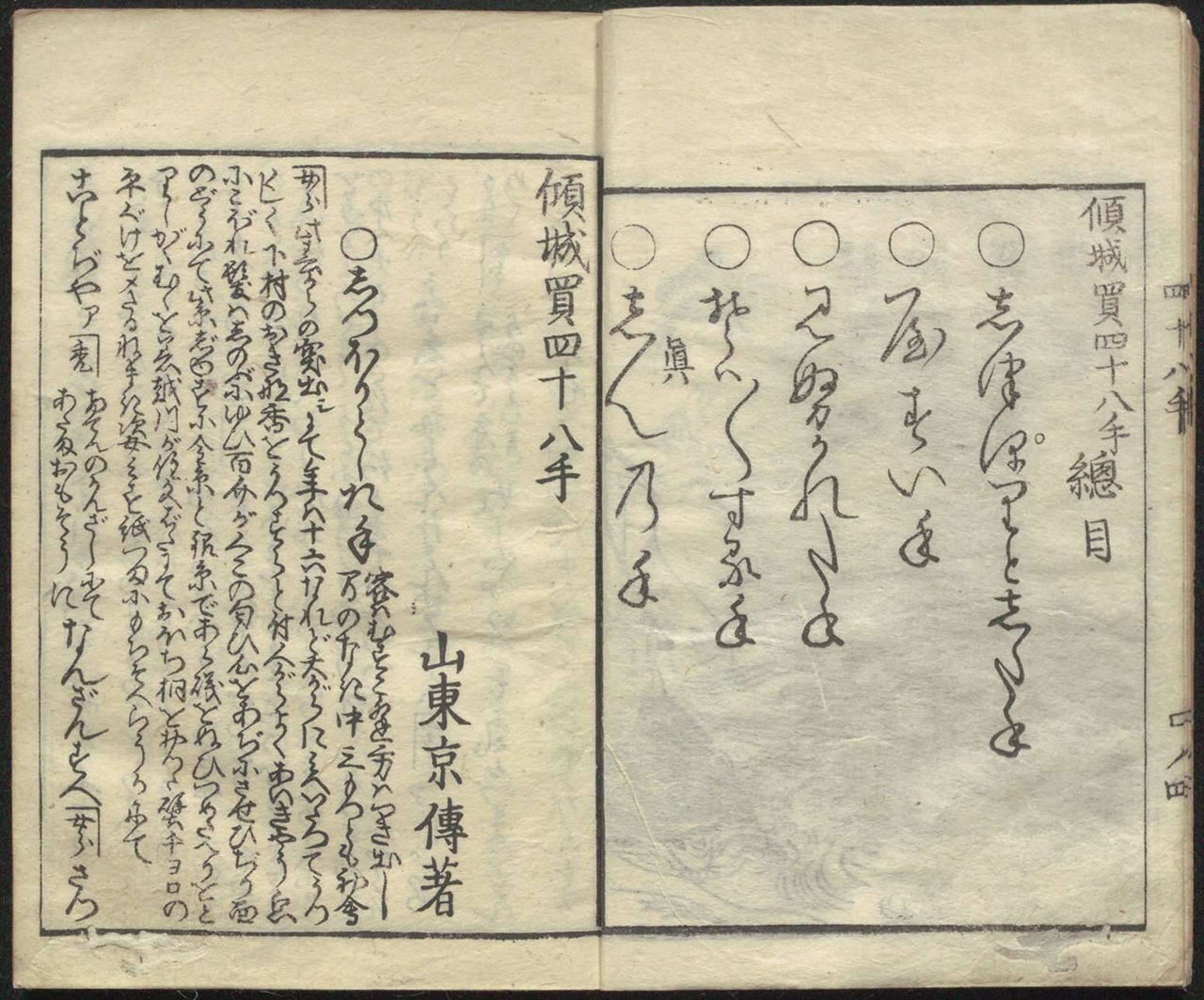

今回のドラマでは『傾城買四十八手』(寛政2年[1790]、蔦屋重三郎版)の成功がいきいきと描かれました。

作者山東京伝(演:古川雄大)の「歌さんの絵はありのままだから面白えってか。小話もそういう具合にしてえなって」という発想が出発点となって、「客と女郎のありのままを書くのが楽しくなっちまって」完成。蔦重(演:横浜流星)も「景色が目に浮かんできて、出てくる女郎も客も動いてしゃべって」とその出来ばえを絶賛していました。

実際、みの吉(演:中川翼)が「はじめの話の女郎がちょいと妹に似てまして、幸せんなってほしいって」と思うようなリアリティは、どういうものでしょうか。作品に即してみてみましょう。

第1話「しつぽりとした手」:みの吉の妹に似たかわいい女郎

まず、第1話の設定として、女郎の描写はこんな感じです。

此春からの突出しにて、年は十六なれど、大がらにみへ、いたつてうつくしく、下村のおきな香をうつすらと付、人がらよく、あいきやう貌にこぼれ……

楼主の秘蔵っ子として育てられデビュー間もない数えで16、満年齢では15歳。それでいて、もう少し大きく見え、たいそう美しく、うっすらと化粧をして、品がよく愛嬌あふれる少女です。しかも、ここから描かれるそのあどけなさがなんともかわいいのです。

この場に登場する客も数えで18くらいのおっとりしたお坊ちゃまで、彼も聞かれたことに素直に答えるだけで、会話が進まない。それに対して、娘も「にくらしいの」などと言いながら「つめりそふにしたが、遠慮してつめらず」――“つねる”という客の気を引こうとするちょっとした動作にも、初々しくためらいをみせるさまが描かれます。

禿(遊女見習いの子ども)が指の怪我を犬に噛まれたのだといえば「それみや。いはねへ事かよ。コレヨ、それにこりて、モウ犬や何かと心やすくしめへヨ」(ほら言ったじゃない、もうそれに懲りて犬となかよくしちゃダメよ)とあどけなく叱ります。また、客にどこに住んでいるのかを聞いてはぐらかされては「なぜへ。気にかゝりんす。言ってお聞かせなんしな。お言ひなんせんと、くすぐりんすよ」。言わないとくすぐっちゃう、などとは、オトナの遊女は言いません。

さらに、客のうちに好きな人がいるかとこのお坊ちゃまに問われて「人にほれるのは嫌いサ」などと言ってしまいます。それに対して、僕なんかはなおさらだめだろうねと言われて「ぬしにかへ?」と言いながらと顔をのぞき込んでにっこり、「跡は申すんすめへ」(もう言わない!)。こんなふうに思い切って言ったけれども恥ずかしくなって「布団の隅へつけしくくり猿を、ひねくつてゐる」(布団に縫い付けた猿のマスコットをくるくるひねっている)という調子です。

みの吉の妹は女郎ではないでしょうが、こういうかわいらしさを思い出した、というのでしょう。それだけの臨場感がある描写です。

ついでに言えば、場面描写だけでなく音の表現も秀逸です。

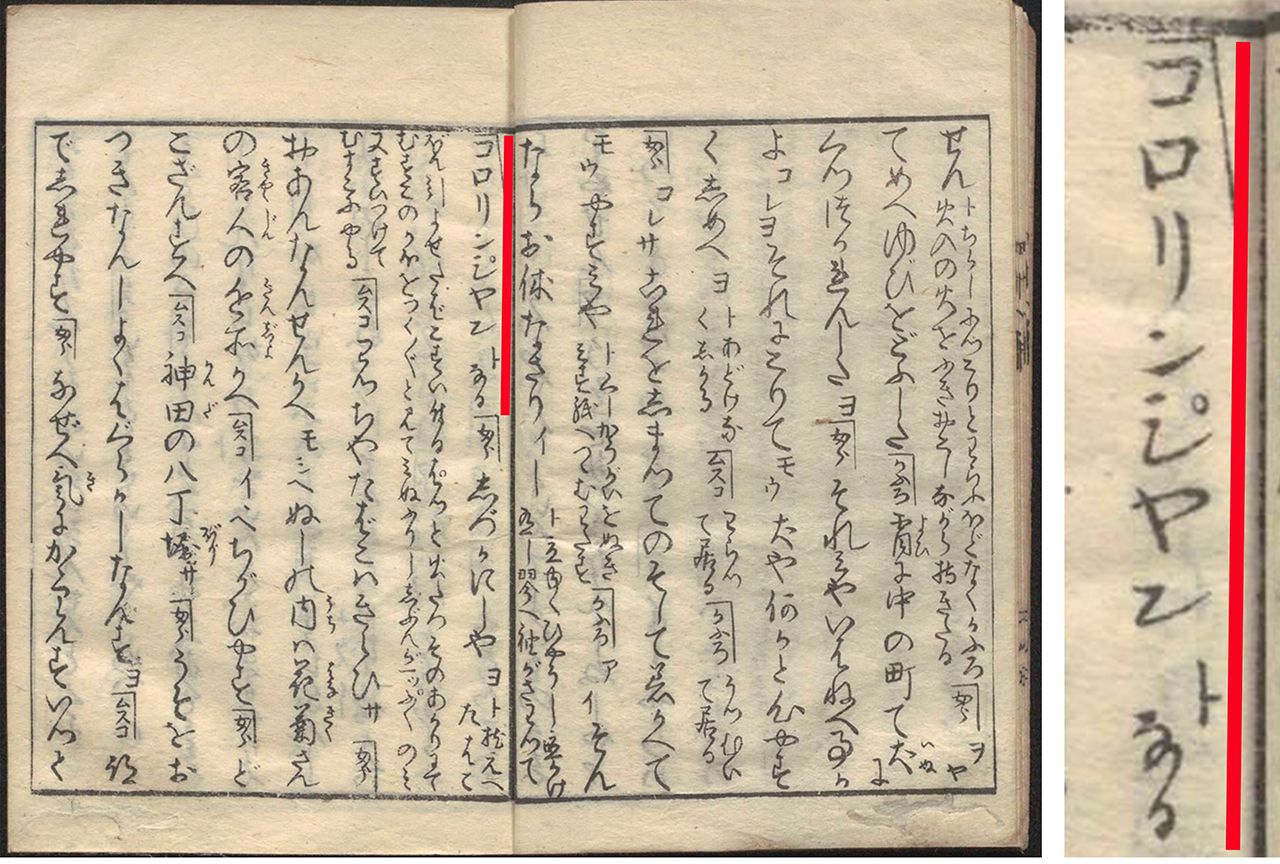

禿がおやすみなさいとあいさつをして立ちゆくときにその袖が座敷に立てかけてあった琴に触って音が鳴るシーンは、その細かさだけでもリアリティがありますが、その音が「コロリンシヤン」と記されます。「シヤン」のシには半濁点を表す○がついており、琴の絃の柔らかなジャンという響きが巧みに表されるのです。近代のような濁点や半濁点のルールが定まらない時代の作者の音声表記の工夫です。

右画像は、紙面の赤線部分拡大。赤線は編集部

第2話「やすい(ひ)手」:ていが前夫を思い出すうっとうしい客

もう1人、おていさん(演:橋本愛)が前の夫の影がよぎるとイヤそうに言っていた第2話の男はどうでしょうか。客の設定は山の手の通、つまり武家ですから、町人のはずのていの前夫とは重なりそうにありません。しかしポイントはむしろそのうっとうしい性格です。

五分漬けの漬物が話題になれば「五分づけはだな血のなみだが出るだらう」、これは流行歌の一節「ほおずきほどの血の涙」のもじりで、さっそくなじみの遊女に「サア又はじまつた」と呆れられています。その後も、そうはとらないというのに「そふは虎の門の金比羅だ」、いやだと言えば「いやならこつちも、いやだのすしだ(イナダの鮓のもじり)」。シャレことばが多すぎて、うっとうしいにもほどがあります。

彼女の他の客に嫉妬して、それで手練手管が増えるなら「化物屋敷のあんどんといふものだ」と、行灯に手が生えた化物のようだと饒舌に毒づき、「苦界」をかこつ遊女に「なんだ、『酢貝』だ?」などと無駄なボケをかまして「無駄を言はずときゝなんし」(無駄口をたたかないで聞きなさい)といさめられたりします。それでも懲りず、「さぞ泣くだらうな。そのつらで泣いて見せちやア、しぬはずの池だ」と不忍池をもじり、ついに彼女から「口から先へ生れたそふだ。ちつとだまんなんし」といさめられます。なんとうっとうしい男なのでしょう。

ドラマ上の設定ながら、おていさん、こんな男に一生付き合わずにすんでほんとうによかったと思ってしまいます。

このような全5話からなる『傾城買四十八手』は、京伝の鋭い観察眼に基づく現実にいそうだと思わせる人間の造型、細部にわたる場面描写、そして生き生きとした会話に、その筆がさえわったった作品でした。会話体によって遊里の人間模様を描く洒落本というジャンルの頂点といっても過言ではありません。

右ページには、この本に収録されている「しつぽりとした手」「やすい(ひ)手」「見ぬかれた手」「そはそはする手」「真の手」5話の題名が並ぶ。

善玉悪玉の活躍をいきいき描きだした『心学早染草』

さて、ドラマ後半では京伝作・北尾政美(演:高島豪志)画『心学早染草』(寛政2年[1790]、大和田安兵衛版)のヒットも話題になりました。大和田安兵衞が話をもってきた先として京伝の最初の妻となる扇屋の番頭新造菊園(演:望海風斗)を登場させていたのも、京伝が乗り気になるきっかけとして巧みな台本でした。

そんな本作、人間の行動が善に傾くも悪に傾くも、それぞれ善い魂、悪い魂、つまりいわゆる善玉悪玉が導くのだということをコミカルな絵でわかりやすく視覚化して人気を博し、多くの後続作を生んだことで知られています。

題に掲げられた「心学」とは、当時の多くの人々になじみのあった仏教、神道、儒教の教えが一致するところを最大公約数として説く、この時代に流行した通俗道徳です。

ストーリーは単純で、善の魂のおかげで素直に正しく育った主人公理太郎青年の心に、悪の魂が入り込んで吉原に入りびたった挙げ句、親に勘当されて盗賊に身を落とすも、心学者中沢道二をモデルとする道理先生と善の魂の働きのおかげでまっとうな道に戻るというもの。このわかりやすすぎる筋立てはこの時代らしい教訓臭さそのものをネタとしたものであること、京伝自身、本作の序文に「画草紙は理屈臭きを嫌ふといへども、今そのりくつ臭きをもて一ト趣向となし」たという通りです。

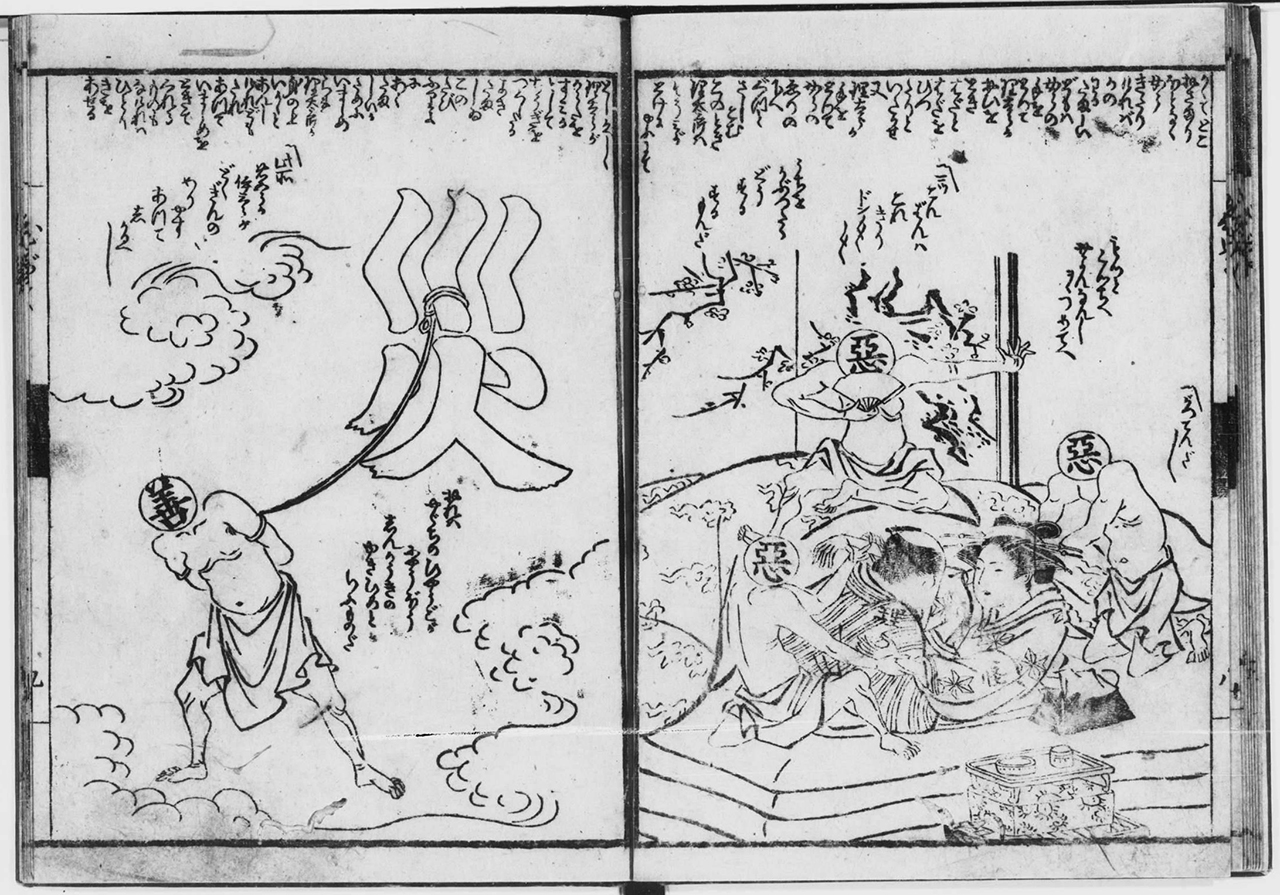

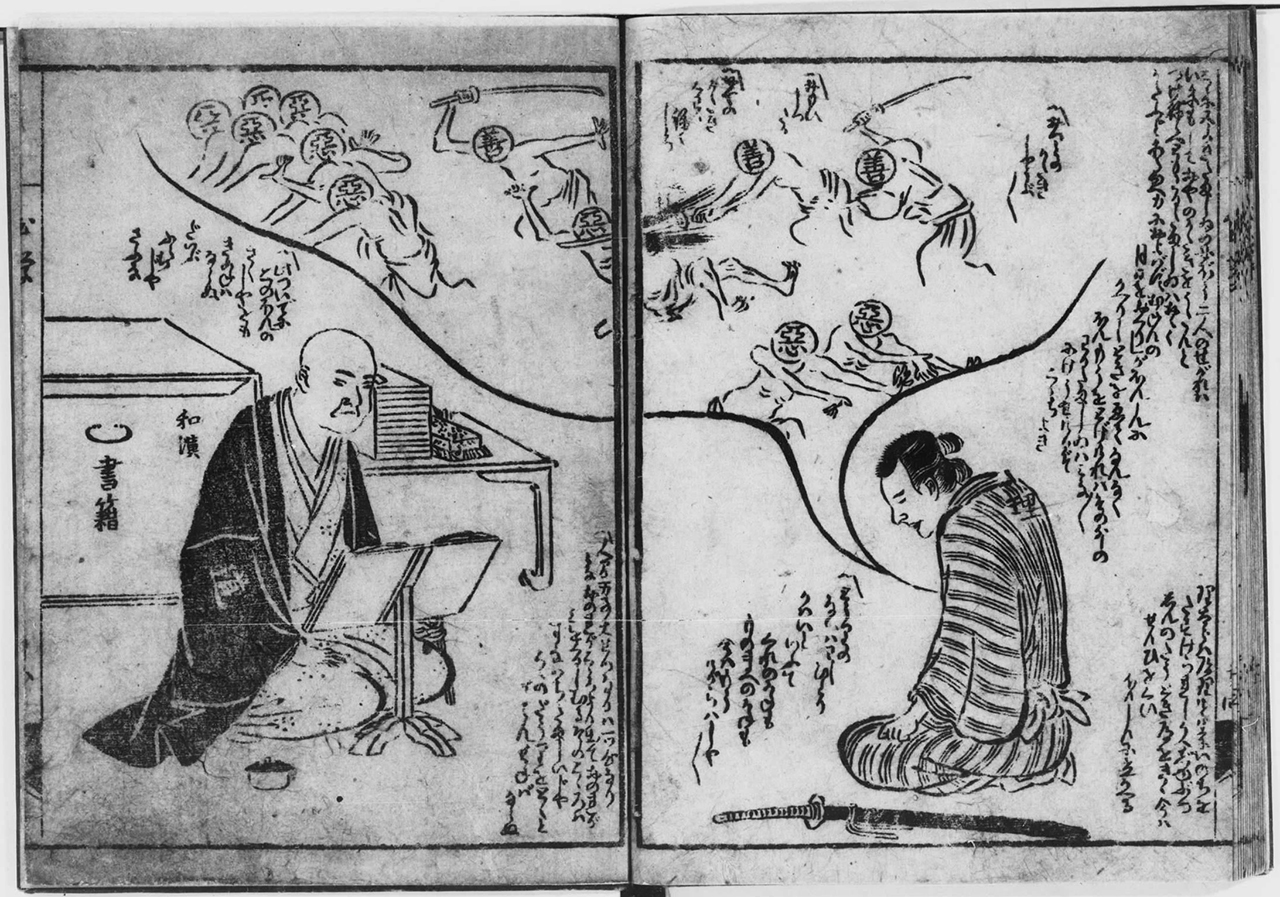

そんな本作のヒットの最大の理由は政美描く挿絵が、擬人化した善悪の魂の活躍を縦横にいきいきと描きだしたことです。たとえば同衾した理太郎と遊女の手を悪の魂が取ってその気にさせる一方で、捕らえられた善の魂が理太郎救出のためにもがくシーン(下図)など、わかりやすいおかしさ満点です。

さらに主人公の青年の性行の背後に、実は悪の魂に斬り殺された善の魂の仇を、その子どもたちが討つ敵討ち物語があるという2重のストーリーになっているのも注目したいところです。

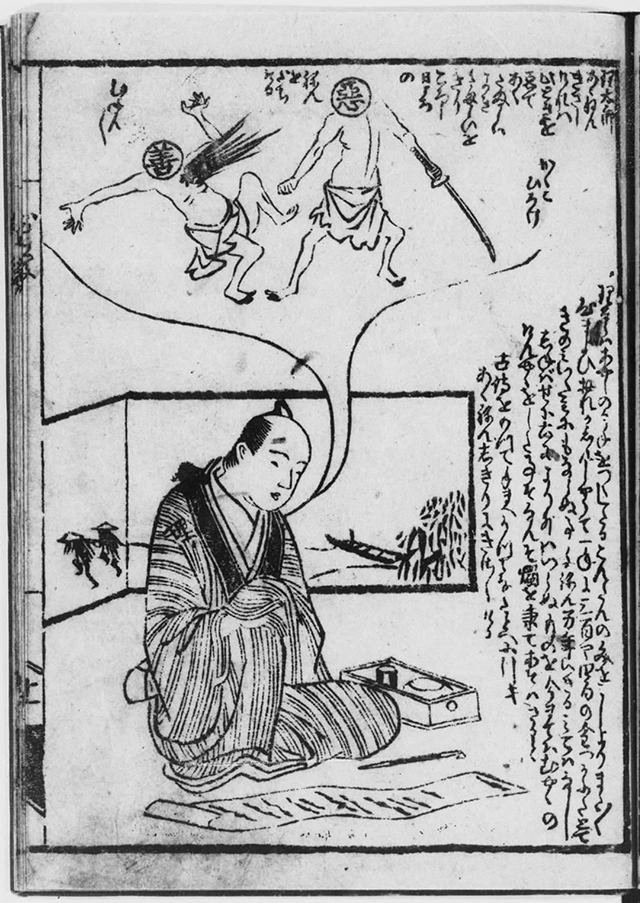

いちどは正気に戻りかけたものの、遊女からの手紙に「おれが身上で一年に三百や四百の金をつかふたとてさのみいたみにもならぬ、千年万年生きる身でなし」むだに倹約をしまいとふたたび悪念がきざす場面で、悪魂が善魂を斬り殺していたのです(下図)。

東京都立中央図書館蔵

次の場面では、殺された善魂の女房と2人の子どもたちがついに長年住みなれた理太郎の身体から追い出され、手を取り合って泣く泣く去ってゆくシーンが哀れです。これですっかり理太郎は悪魂のものとなり、立派などら息子になって吉原に居続けするのを手はじめに、身をもち崩していきます。

しかし最後には、盗賊となった理太郎が道理先生を襲うも、逆にとり押さえられて説教され、本心をとり戻したことを機に、善魂の遺児たちが敵討ちの本望を遂げます(下図)。敵討ちがこの時代に推奨された忠孝の最たるものであることも付け加えておきましょう。

こうしたまさに劇的にしてコミカルな設定とその視覚化は、本作が人気を博すのに一役買ったことでしょう。

北斎にも多大な影響を与えた政美の絵の発想と構成

絵師北尾政美は北尾重政(演:橋本淳)門で、京伝(北尾政演)とは兄弟弟子ですが、その技量が買われて、この数年後には鍬形蕙斎の名で津山藩の御用絵師となります。その『略画式』(寛政7年[1795]、須原屋市兵衛版)の発想や構成が『北斎漫画』につながるなど、葛飾北斎(演:くっきー!)に多くの刺激を与えた絵師として知られています。

本作も作者京伝による作画指示はあったにせよ、政美による魂たちの的確な身体表現、きびきびとした動作の描出が本作の魅力をおおいに高めています。理屈臭さをちゃかして教訓そのものを笑いの対象とする『心学早染草』の趣向のおかしみが、作者のもくろみ通りに読者にウケたのは政美の挿絵のおかげだったともいえるでしょう。

寛政初年を境に黄表紙は教訓を強調する方向に向かいますが、ストーリーに代わってそのおかしみの演出を担ったのが挿絵でした。それは寛政改革の余波というだけでなく、この時代にますます拡大した読者層が支持する、わかりやすい笑いを提供するものでもありました。その方向性をいち早くうち出した作品が京伝と政美のタッグによる『心学早染草』だったのです。

参考文献:

『日本古典文学大系 黄表紙 洒落本集』(岩波書店 1958)所収『傾城買四十八手』『心学早染草』水野稔 校注・解説

『新編日本古典文学全集 洒落本 滑稽本 人情本』(小学館 2000)『傾城買四十八手』中野三敏 校注

『江戸の戯作絵本第三巻変革期黄表紙集』(社会思想社 1982)『心学早染草』中山右尚 校注・解説

法政大学文学部教授。日本近世文芸、18世紀後半~19世紀はじめの江戸文芸と挿絵文化を研究している。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。2003年に第29回日本古典文学会賞、2023年に第17回国際浮世絵学会 学会賞を受賞。著書に『天明狂歌研究』(汲古書院)、『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル)など。