ドラマではここのところ、万次郎(演:中村莟玉)という、西村屋の新しい当主が喜多川歌麿(演:染谷将太)に接近しています。数々の華やかな狂歌本を生み出してきた、蔦屋重三郎(演:横浜流星)と歌麿の強い絆は、これからどうなってしまうのでしょうか……。

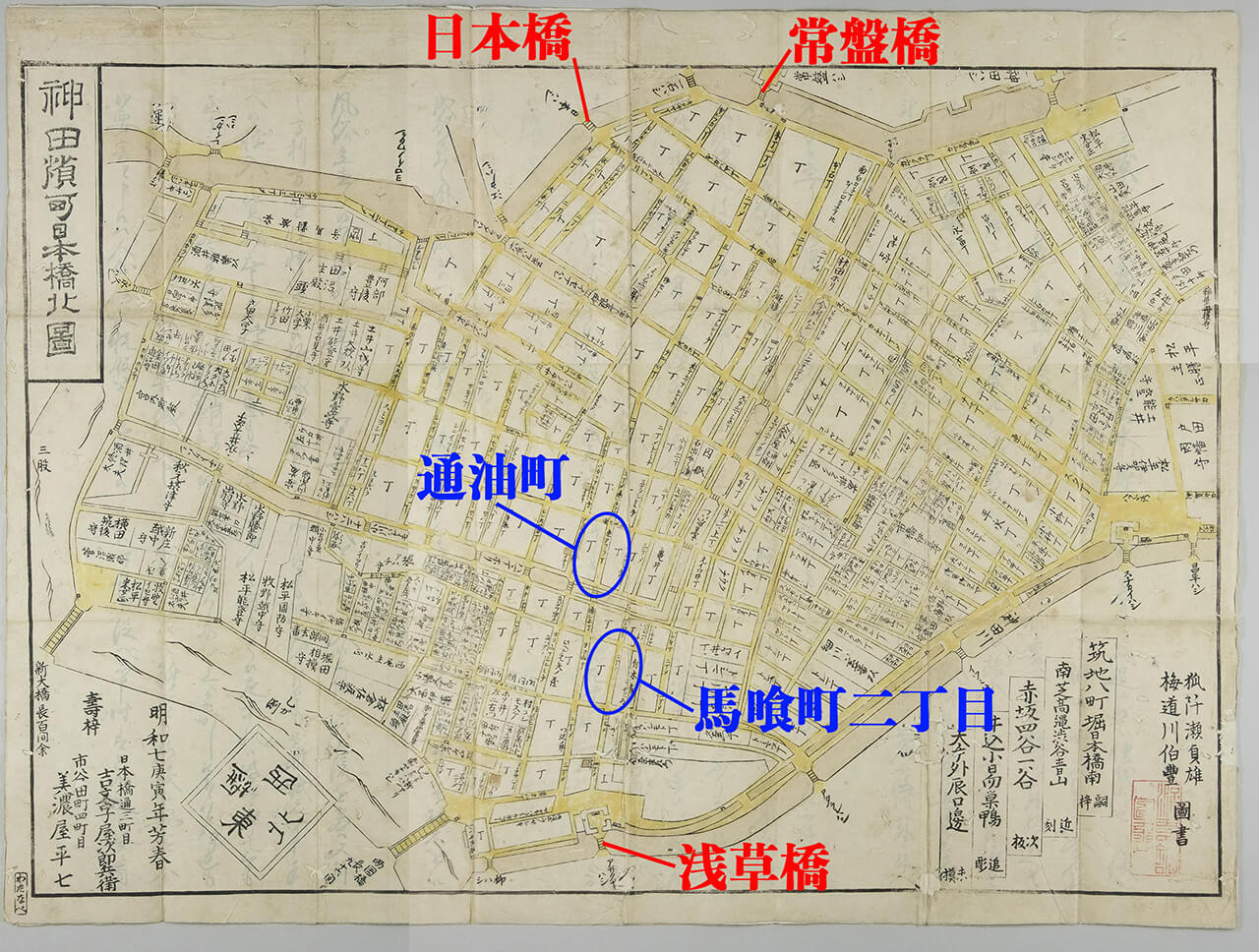

西村屋与八(演:西村まさ彦)は、宝暦(1751〜1764)頃からの出版が知られています。店は馬喰町二丁目の木戸際にあり、道筋は違いますが、蔦屋や鶴屋をはじめ、多くの地本問屋が軒を連ねていた通油町とも近い位置にありました。「永寿堂」の堂号を用い、本姓は日比野といいます。蔦屋・鶴屋同様、途中で書物問屋の株も手に入れ、18世紀後半から19世紀前半にかけて、日本橋を代表する版元の一人として活躍していました。

西村屋与八の店先。右側に馬喰町二丁目の木戸が見える。

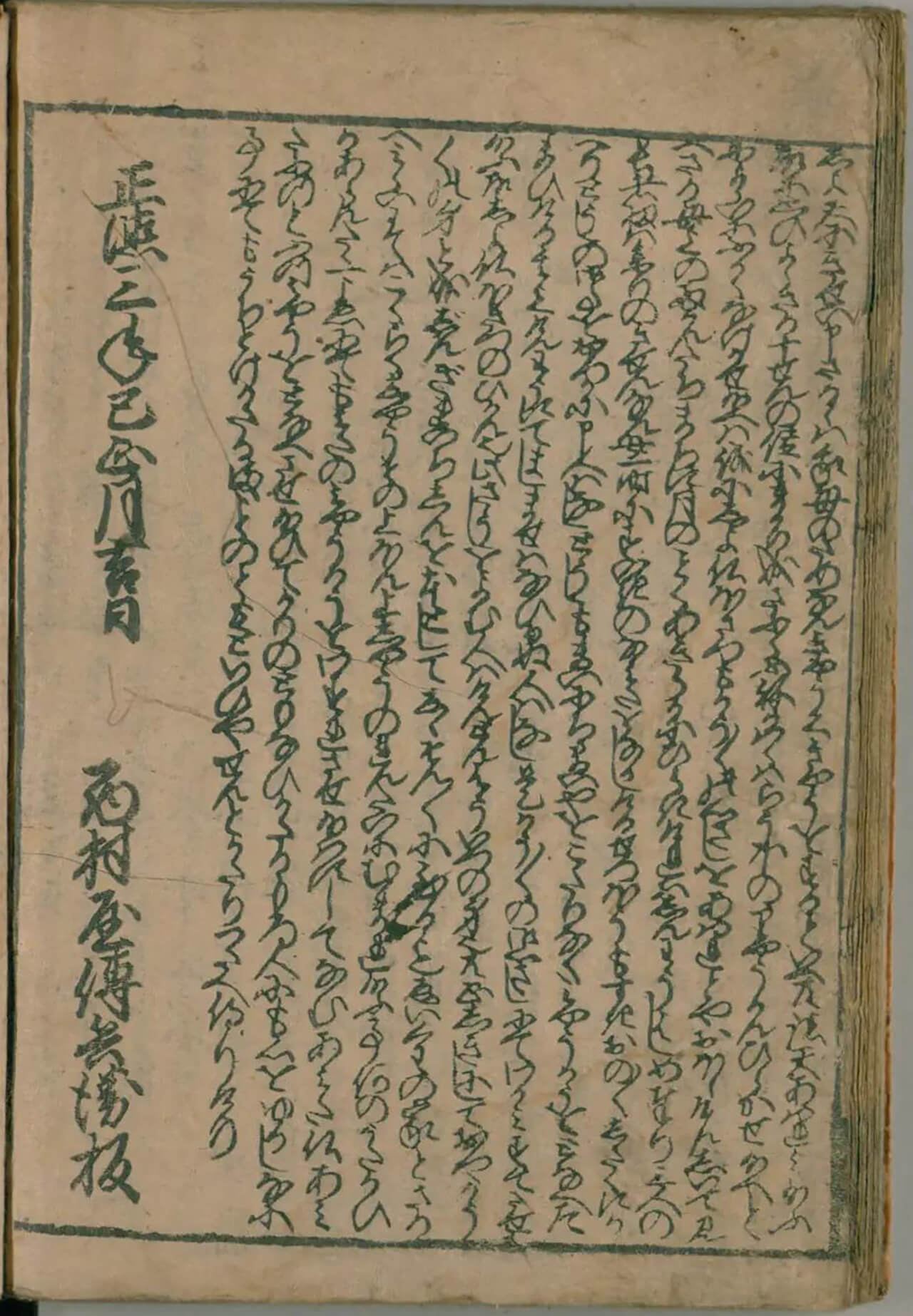

与八は、西村屋伝兵衛を継ぎ、版元となりました。伝兵衛は、駒込あさか町(のちに湯島切通)に店を構え、18世紀初めから浄瑠璃本や御伽草子などを出版していました。浮世絵も出版しており、18世紀初めの奥村政信画の大々判墨摺絵の美人画などに、「駒込西村」と入っている例が数点確認できます。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

西村屋伝兵衛出版の御伽草子。

Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Ohio. Mary A. Ainsworth Bequest, 1950.

左下に「駒込西村」の印が見える。

与八が伝兵衛を継いだ版元であると確認できる資料として、浅草寺とその周辺についていて記した地誌『浅草寺志』があります。そこには「唐銅香炉……先西村屋伝兵衛弟子馬喰町二丁目永寿堂日比野三具足。施主西村屋与八 安永五年(1776)丙申歳七月廿八日」とあり、唐銅の香炉が、伝兵衛の“弟子”である与八によって奉納されていることがわかります。

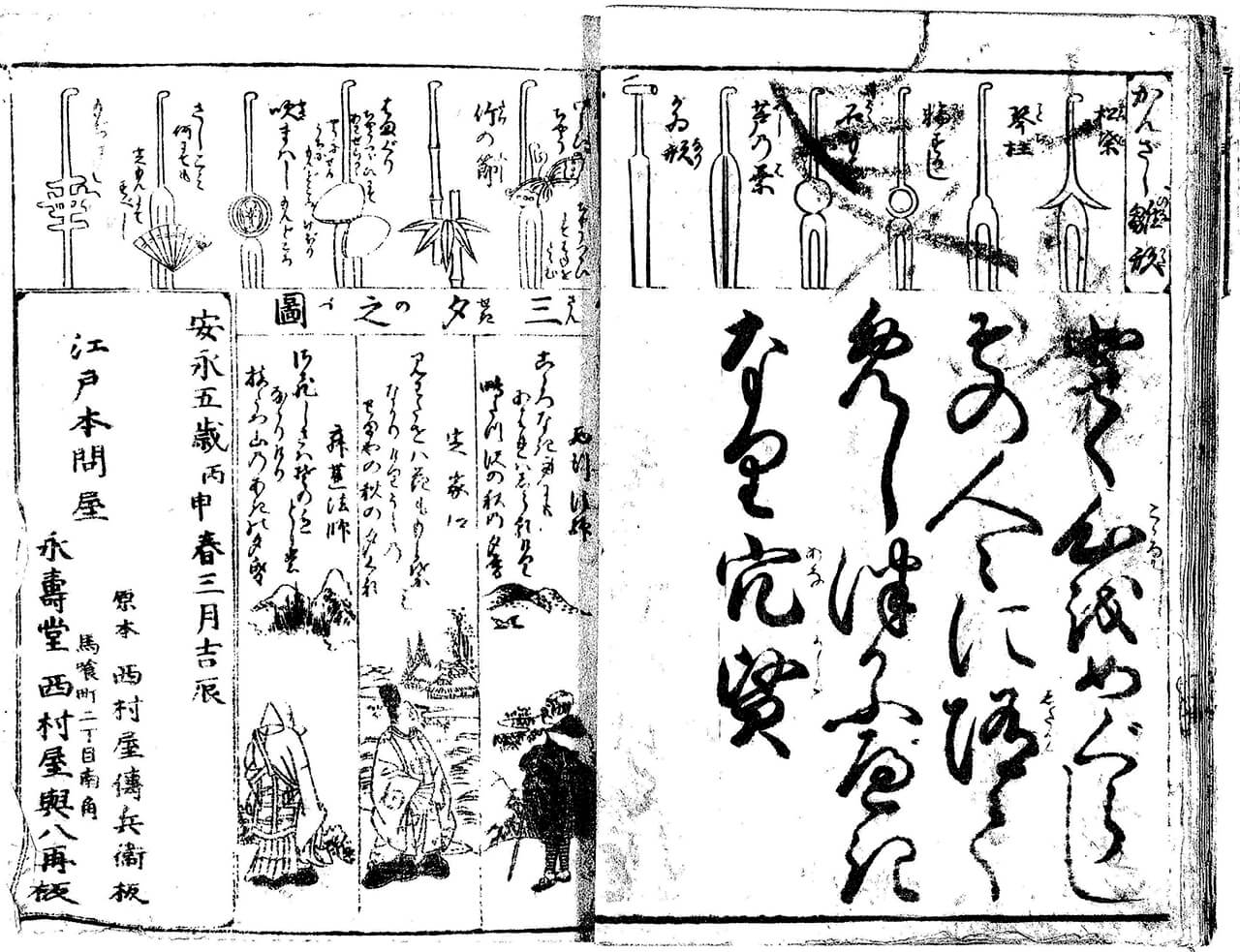

さらに、寛政(1789〜1801)頃の地図に「御江戸地本九軒問屋西村屋伝兵衛株相続、白銀町三丁目書林西村宗七 馬喰町二丁目永寿堂西村与八再板」( 「再版新改御江戸絵図」 )といった刊記があり、ここから、西村屋伝兵衛は江戸の地本問屋がまだ9軒と数少なかった頃からの老舗の版元であったこと、そして、版元としての株は西村宗七と与八が相続したということが読み取れます。与八は、伝兵衛とは血縁があったというわけではなく、伝兵衛に弟子入りして出版業を学び、その株を継いだのでしょう。

与八は、地本問屋の株とともに、伝兵衛の出版物の版権も多く受け継いでいます。往来物などに、伝兵衛が出版したものを与八が再版していることを、「原本 西村屋伝兵衛板 西村屋与八再板」と刊記に記し、強調している例(下図の左下)が多く見られます。老舗を継いだということをアピールしているようです。

オリジナリティー豊かな西村屋の出版物

さて、初代の与八が伝兵衛を継いで版元になったことは間違いありません。しかし、その引き継ぎ時期や状況についてはよくわかっていません。与八は宝暦(1751〜1764)頃には浮世絵の出版を始めていますが、安永9年(1780)に出版された朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)作の『古朽木』という滑稽本には、「江戸湯島切通 絵双紙地本問屋 西村伝兵衛版行」と入っているため、共存していた時期もありそうです。

寛政(1789〜1801)後半に描かれたと考えられる歌川豊国画の絵に、71歳の与八の肖像があり、初代を描いたものとされています。寛政後半に71歳ですから、生まれは享保(1716〜1736)後半でしょうか。この与八から、いつ2代に変わったかについてはよくわかっていませんが、当時は50代で隠居する例も多かったため、天明(1781〜1789)頃には代替わりしていた可能性もあるでしょう。

初代与八の出版物としては、宝暦頃に、多くの浮絵(西洋的な遠近法を取り入れて描いた絵)を出版しているという特徴があります。また、ドラマでもおなじみの通り、礒田湖龍斎(演:鉄拳)画の大作「雛形若菜の初模様」シリーズの版元も西村屋です。ついで天明頃には、鳥居清長が描く八頭身の美人図や出語り図(舞台上の浄瑠璃の太夫を描いた図)を多く出しています。

宝暦14年の朝鮮通信使を描いたものだろう。画面左に「風流江戸絵五色墨元祖 永寿堂日比野」とある。五色摺りの絵(この場合、錦絵より色数の少ない色摺の絵という意味だろう)の元祖であることを謳(うた)っている。

東京国立博物館蔵 出典:Colbase (https://colbase.nich.go.jp)

「雛形若菜(の)初模様」シリーズは、100図を超える礒田湖龍斎の大作だ

が、その後、鳥居清長が10図ほど描いている。

また、寛政(1789〜1801)頃、蔦屋が歌麿画の茶屋娘の絵や*東洲斎写楽の役者絵を中心に出版していくのに対し、西村屋の方は鳥文斎栄之の美人画、歌川豊国の役者絵というように異なる絵師を重用し、独自のカラーを出していることが指摘されています。

東京国立博物館蔵

出典:Colbase (https://colbase.nich.go.jp)

東京国立博物館蔵

出典:Colbase (https://colbase.nich.go.jp)

黄表紙については、西村屋版には人気を博した恋川春町(演:岡山天音)や朋誠堂喜三二の作はなく、短い期間だけ名前の見られる作者のものが多く見られるという特徴があります。

そして、19世紀、草双紙は長編化していきますが、西村屋が文化元年(1804)に出版した『熊坂伝記東海道松之白浪』(春水亭元好作・歌川豊国画)の題簽(表紙に貼る書名などを記した紙片)には「全部十冊合巻」とあります。文化4年以降に出版された草双紙は「合巻」と呼ばれますが、西村屋が先行して「合巻」の語を用いていたことも明らかにされています。

2代目の気位の高さを山東京伝が面白がり……

第42回のドラマで、初代の西村屋が万次郎を「鱗さんの次男で」と紹介していましたが、2代目は鱗形屋孫兵衛(演:片岡愛之助)の家から養子に入った人物であることが知られています。初版が鱗形屋で、再版(この場合、同じ版木を用いた再摺)が西村屋という草双紙も複数あり、次男の養子入りに関係してか、版木についても、一部が鱗形屋から西村屋へと引き継がれたことがわかります。

史料では2代目与八は気位の高い人物で、自分から作者や絵師に仕事を頼んだりしなかったそうです。山東京伝(北尾政演 演:古川雄大)は、この気位の高さを面白がり、わざと自分から本の出版を依頼したとのことですが、京伝と親交を深めた西村屋は、文化3年(1806)3月に京伝が火災で焼け出された際に援助したといいます。そして、翌年、京伝作の合巻『於六櫛木曽仇討』が、初めて西村屋から出版されたのでした(以上、曲亭馬琴[滝沢瑣吉 演:津田健次郎]『近世物之本江戸作者部類』)。

途中、2代目から3代目への代替わりを経て、19世紀前半、西村屋は洋風画を多く描いた昇亭北寿の絵を多く出版しています。また西村屋は、葛飾北斎(勝川春朗 演:くっきー!)が安永9年(1780)に初めて描いた黄表紙『驪比翼塚』を出版しているように、北斎の作品を若い頃から多く出しており、天保(1830〜1845)初めには世界的に有名な「冨嶽三十六景」シリーズを出版しています。

このように、18世紀半ばから19世紀前半まで江戸を代表する版元の一人であった西村屋ですが、天保5年(1834)2月の類焼を経て、経営が思わしくなくなったようです。馬琴は、同7年(1836)以降、西村屋が衰え、馬琴が画讃を入れた八犬伝関係の浮世絵の出版が進まないことを、繰り返し書簡に記しています。

そして、同11年8月の書簡では、ついに与八が失踪し、店も閉め切り、他の版元へ合巻の版木を売っていると、書いています。それでも、当主を変えてほそぼそと経営は続けていたようですが、時代を代表するような出版物は見られなくなりました。

安政2年(1855)10月2日に起こった安政江戸大地震の際、鯰絵と呼ばれる、地震を起こすという俗信のある鯰や、地震の被害、その後の世相などを描いた簡易な浮世絵が多く出版されました。これらの絵は改(検閲のこと)を受けていなかったため9名の版元が捕縛されました。9名の版元の多くは当時の新興の版元でしたが、なんとその中に(万次郎より数代あとの)西村屋与八の名があります。老舗の版元であったにもかかわらず、正規の出版手順を踏まない鯰絵を出し、どうにか糊口を凌いでいた様子がわかります。

そして、問屋の名前帳では、万延元年(1860)閏3月、西村屋の株が丸屋徳蔵(造)という新興の版元に譲られていることが確認できます。

西村屋の例からも、地本問屋は老舗であっても、火事などが原因で一瞬で経営が傾いてしまうような、難しい商売であったことがわかります。

*東洲斎写楽の「洲」は、江戸時代には「しゅう」ではなく濁音の「じゅう」と読まれていた可能性が高く、「とうじゅうさいしゃらく」とする研究者も少なくはありませんが、ここでは慣用的に現在一般に知られている読み方としています。

主な参考文献:

棚橋正博『黄表紙總覽』(青裳堂書店)

井上隆明『近世書林板元總覽』(青裳堂書店)

水野稔『山東京伝年譜稿』(ぺりかん社)

『蔦屋重三郎と版元列伝』図録(太田記念美術館)

柴田光彦 神田正行編『馬琴書翰集成』(八木書店)

たばこと塩の博物館 主任学芸員。日本近世史、風刺画やおもちゃ絵などについて研究している。東京学芸大学教育学部卒。著書・論文に「支配勘定大田直次郎」(『大田南畝の世界』展図録所収)、「江戸のおもちゃ絵」(『書物・印刷・本屋――日中韓をめぐる本の文化史』所収 勉誠社)、「とてつる拳と鯰絵」(『鯰絵のイマジネーション』展図録所収)など。