今回のドラマで触れられた通り、寛政4年(1792)5月の頃、山東京伝(演:古川雄大)は商売を始めるために資金を得ようと、両国柳橋にあった料亭「万八楼」で書画会を開催しました。書画会というのは、名のある文人や書家・絵師などの即席揮毫(依頼されて書く文や絵)即売会のことで、寛政(1789〜1801)頃から盛んになったといいます。

両国柳橋の万八楼は、書画会の会場として特に知られていた料亭で、今でいえば大規模なパーティーが開かれる超有名ホテルのような存在でした。

有名戯作者である京伝の書画会ということで、当日の来場者は170〜180名に及んだといいます(『伊波伝毛乃記』)。三十金(両のことでしょう)前後の売上があったそうで、皆、喜んで京伝の揮毫や絵画などを求めたことがわかります。

翌5年暮れ、京伝は、書画会の売上に借金を合わせ、銀座に紙たばこ入れの店を出しました。紙たばこ入れというのは、刻みたばこを携帯するための紙でできた袋のことです。当時の人々の喫煙は、細く刻んだたばこの葉を煙管で吸うというもので、刻みたばこや煙管を携帯するために、たばこ入れを用いていました。たばこ入れの素材には革や布、紙などがあり、その中で紙たばこ入れは基本的に最も安価なものでしたが、蔦屋重三郎(演:横浜流星)たちが活躍した18世紀後半には強度を高めた加工紙なども登場し、多く用いられていました。

京伝の実弟・山東京山が記したといわれる『山東京伝一代記』などによれば、京伝の店は、銀座一丁目の木戸際、間口九尺(3メートルほど)の小さな借屋であったということです。ただ、当時も日本一の繁華街であった銀座一丁目に、いきなり店を持つとは流石です。

京伝店の開店の陰に、蔦重・鶴屋のバックアップあり

前回のコラム(#39参照)でも紹介したとおり、京伝は寛政3年に、洒落本『錦の裏』『仕懸文庫』『娼妓絹籭』3冊の出版の廉で、手鎖五十日の処分を受けました。そのため「京伝は深く恐れて、是より謹慎第一の人」となりました。そして、「其産業のなきをもて、遂に生涯の謀をなさんと欲し」たといいます。つまり、洒落本3冊で処罰された後は、戯作者としてではなく、店を構えて商人として身を立てることを望んでいたことがわかります。そのとおり行動に移し、書画会で資金を得て、銀座に紙たばこ入れ店を持つことができたのです。

京伝は万八楼での書画会を開催したと先に記しましたが、実は、書画会の酒食代(来場者をもてなす酒食の代金)は、蔦屋重三郎と鶴屋喜右衛門(演:風間俊介)が負担していました。つまり、蔦屋と鶴屋は、京伝が戯作者ではなく、商人として生きていくことをバックアップしたことになります。

恋川春町(演:岡山天音)や朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)など、天明(1781〜1789)期の人気武士作者を失ってしまった地本問屋たちは、京伝には戯作を続けて欲しかったに違いありません。しかし京伝が商人として身を立てることにあえて協力したのです。

これより前の天明末、京伝は、蔦重・鶴屋とともに日光東照宮と中禅寺を参拝していました。蔦屋重三郎研究の第一人者である鈴木俊幸先生は、このことについて、蔦屋・鶴屋による京伝の囲い込みの一端であると指摘しています。また、寛政元年出版の『黒白水鏡』の絵師として過料を被った京伝は、戯作から手を引きたかったはずですが、寛政3年、京伝作の黄表紙は、蔦屋と鶴屋からのみ出版されています。

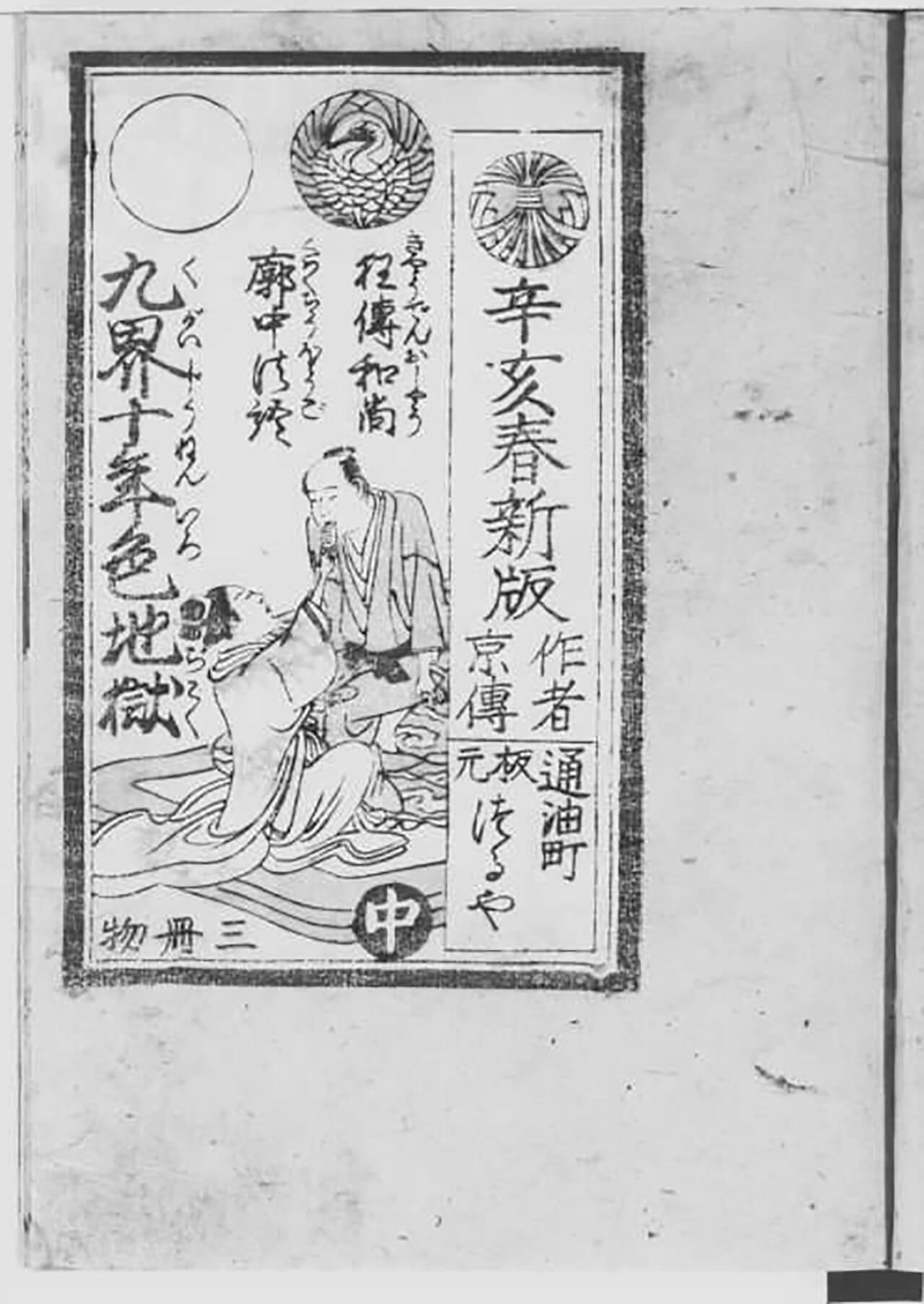

ここから、蔦屋・鶴屋のコンビは、いやがっていた京伝に黄表紙を書かせることに成功していることがわかりますし、表紙には「京伝作」「作者京伝」などと記した題簽(表紙に貼る書名などを記した紙片)を貼り、京伝を囲い込んでいることをアピールしてもいます。

これ以降も、京伝作の黄表紙は、ほとんどが蔦屋版と鶴屋版なのですが、これも、蔦屋・鶴屋が、他の版元より多く潤筆(原稿料)を支払っていたであろうことが推定されています(以上、鈴木俊幸氏の著書に詳しく記されています)。京伝店の資金を得るための書画会の酒食代も、おそらくは、京伝囲い込み行動の一つであり、“酒食代を援助するから作を続けてくれ”と説き伏せたのかもしれません。

題簽右側に「作者京傳(伝)」と入っている。

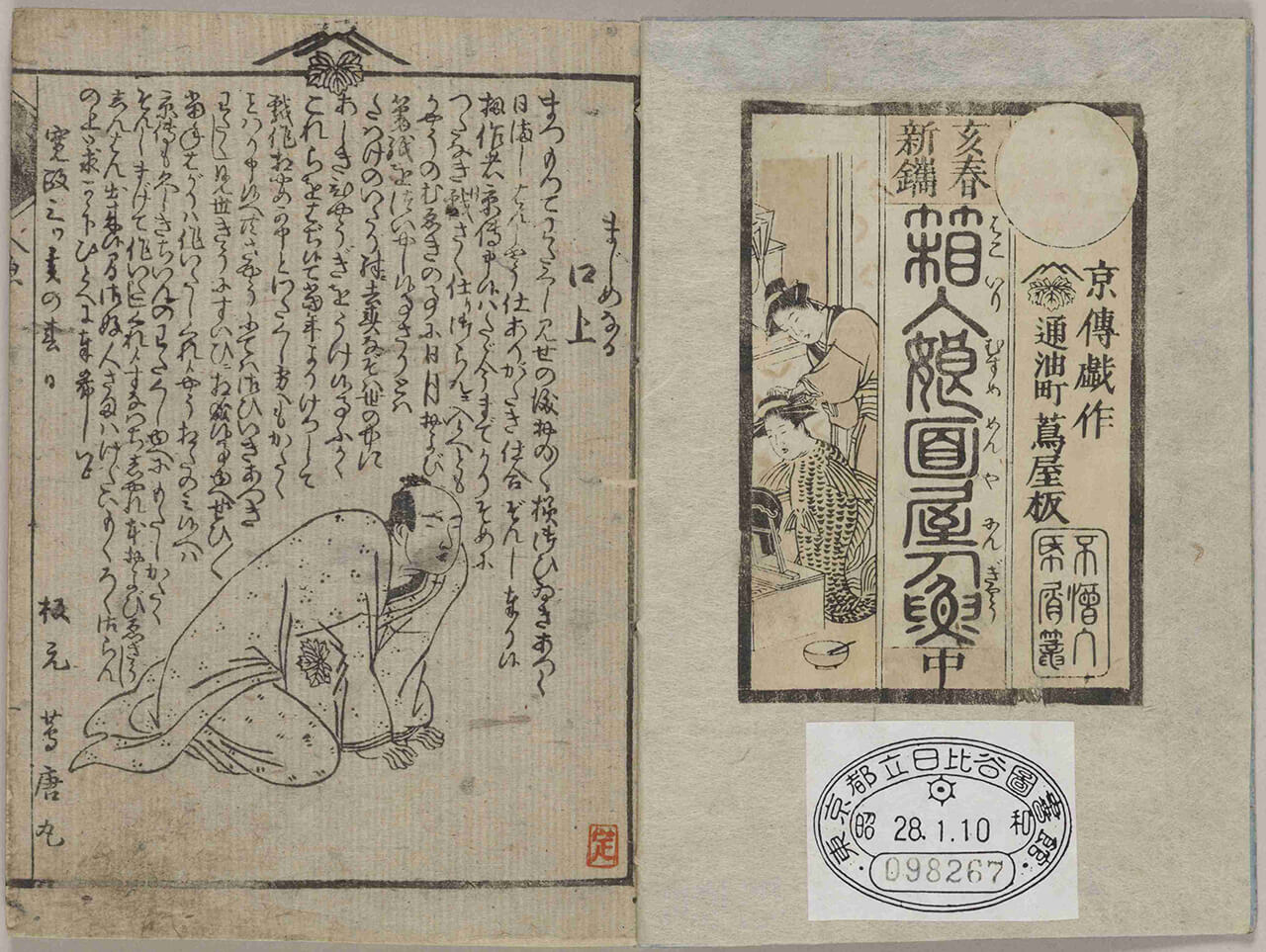

右ページの題簽に「京傳(伝)戯作」と入っている。左ページに描かれた人物は、口上を述べる板元 蔦唐丸こと蔦屋重三郎

商品デザインを手がけた京伝 偽物も出回るほど大人気に!

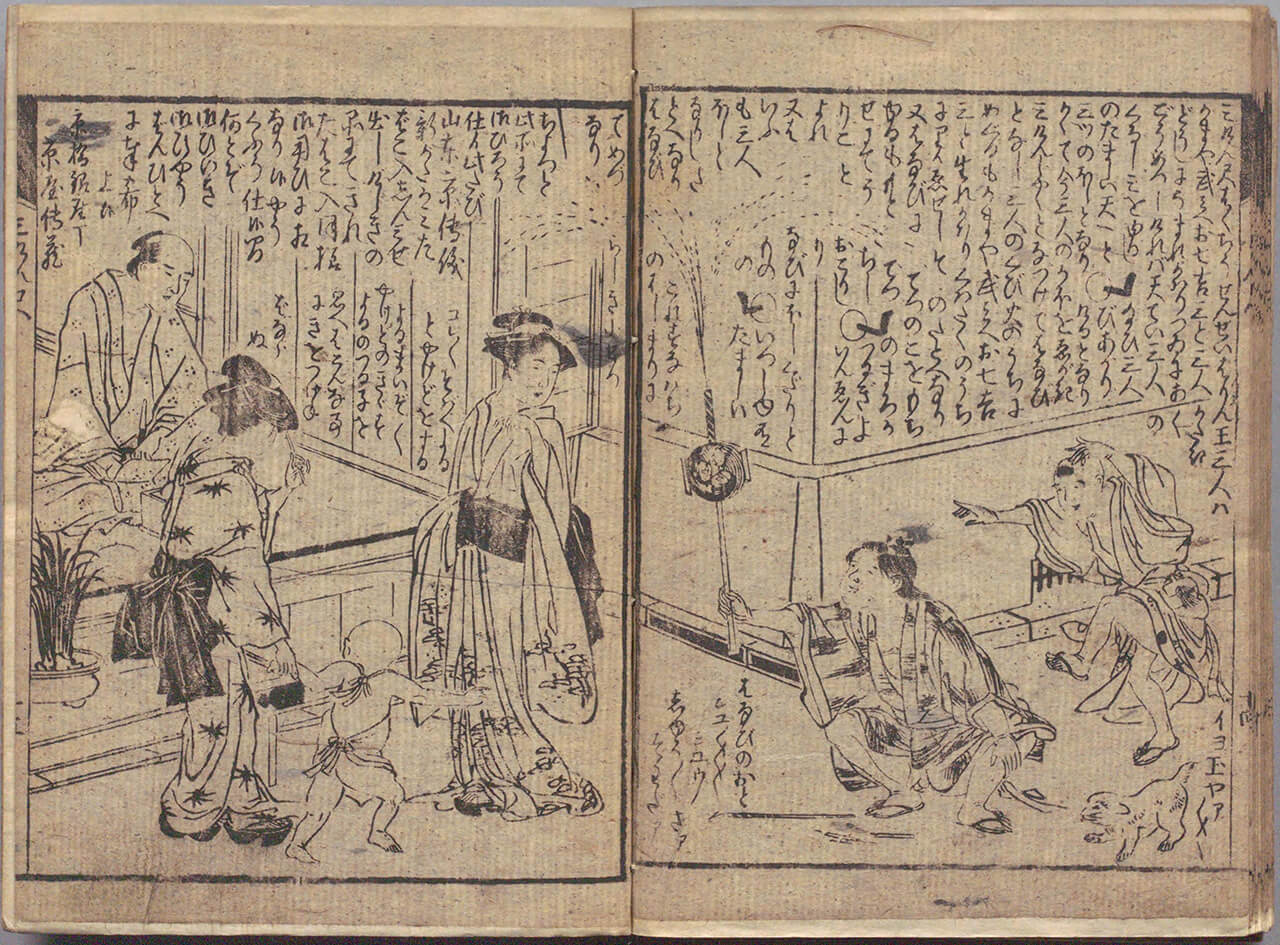

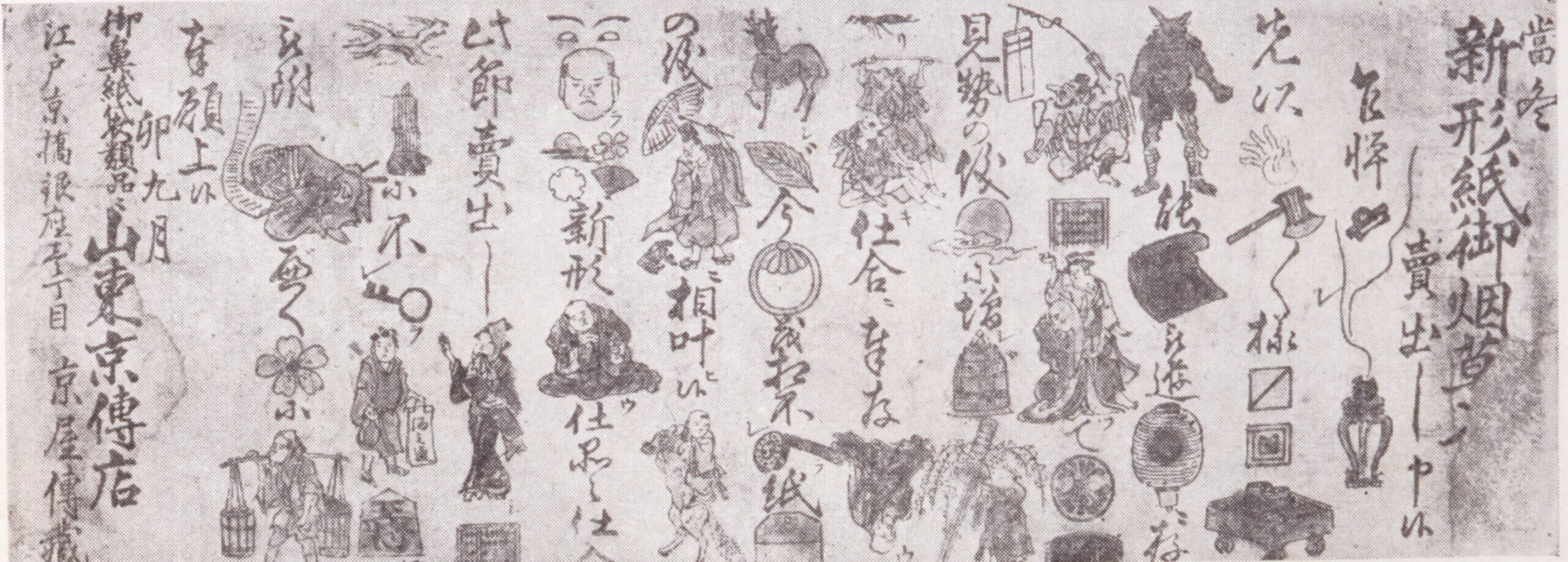

京伝の店は、寛政5年暮れに開店しました。京伝は、その直後に「烟草一式重宝記」(早稲田大学図書館の古典籍総合データベースで公開されています。ぜひ御覧ください)という引札(宣伝用のチラシ)を作り、歳暮として、あるいは年玉として配布しました。そして、寛政6年出版の黄表紙からは、作中に宣伝文を入れています。これも、蔦屋・鶴屋が、“黄表紙の作を続ければ作中で店の宣伝ができる”などと説得したのかもしれません。

上図の本文中の宣伝文(左ページの上部3行目から)

「ちょっと 此所にて 御ひろう 仕候此たび 山東京伝儀 新がたかみ たばこ入しんみせ 出しげじき(下直)の 品にてきれ たばこ入同様 御用ひに相 なり候やう くふう仕候間 何とぞ 御ひいき 御ひやう ばんひとへ に奉希 上候 京橋銀座丁 京屋伝蔵」とある。

(ちょっとこのところにてご披露つかまつり候、この度、山東京伝儀、新形紙たばこ入れ新店出し、下直の品にて、切れたばこ入れ同様御用いに相なり候様、工夫つかまつり候間、何とぞごひいきご評判、ひとえに希上げ奉候 京橋銀座丁 京屋伝蔵)

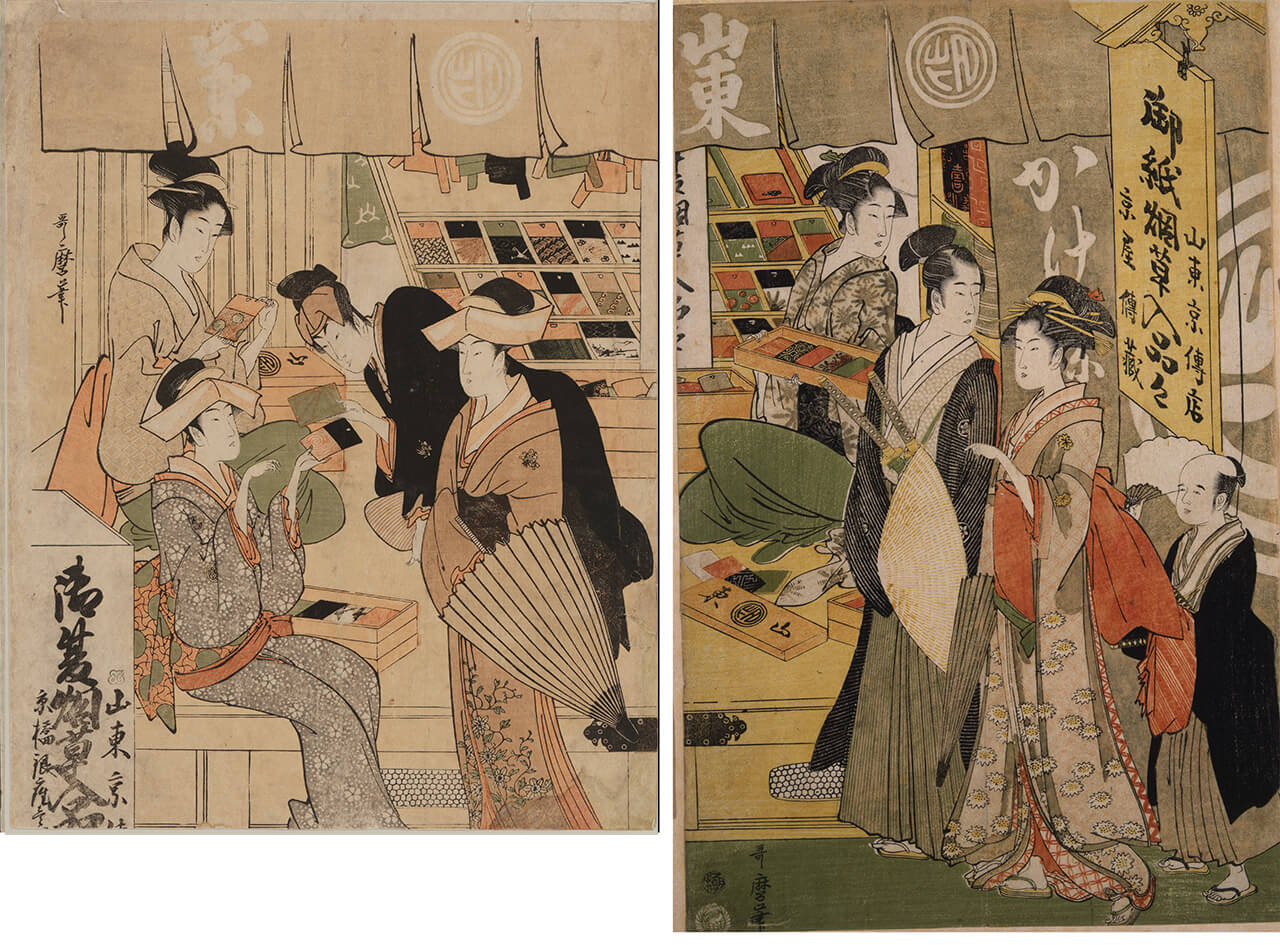

紙たばこ入れには絵を入れることができますが、京伝は、店の商品のデザインをしていたようです。蔦屋と鶴屋は、2枚続きで歌麿画の京伝店の図を出版していますが(これも、蔦屋・鶴屋による京伝の商売のサポート的なものでしょう)、そこにも、さまざまな京伝デザインと思われるたばこ入れが並んでいるのがわかります。

東京国立博物館蔵 出典:Colbase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2001?locale=ja)

(左)歌麿画「山東京伝店の図」 蔦屋版 (残念ながら下部が欠けているが、欠損部分に蔦屋の商標がある)

アドミュージアム東京蔵

左の看板の右横に、「極」の改印(あらためいん)と蔦屋の商標がある。

宣伝された効果もあったのか、京伝店は大人気となり、毎月八十〜九十金(両でしょう)の売上があったそうです。数年で、より広い店舗に移転し、商品も増え、煙管、京伝自筆の短冊や扇、“読書丸”という記憶力がアップするとうたわれた薬なども扱うようになります。店は遠方にも知られ、江戸土産となり、偽物も出回るほどでした。

判じ物とは謎解きの一種で、絵や文字を一定のルールで変換し、別の単語を答えさせるもの。この引札欲しさに、京伝店には客が殺到したという。

このように、山東京伝の紙たばこ入れ店はうまくいったようですが、その背景には、蔦屋重三郎と鶴屋喜右衛門による強力なバックアップがありました。そしてそのサポートも、寛政初めの出版統制令による地本出版界の変化と連動したものであったのです。

主な参考文献:

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』平凡社新書

湯浅淑子「山東京伝の紙たばこ入れ店」『文学 隔月刊』17-4 2016

たばこと塩の博物館 主任学芸員。日本近世史、風刺画やおもちゃ絵などについて研究している。東京学芸大学教育学部卒。著書・論文に「支配勘定大田直次郎」(『大田南畝の世界』展図録所収)、「江戸のおもちゃ絵」(『書物・印刷・本屋――日中韓をめぐる本の文化史』所収 勉誠社)、「とてつる拳と鯰絵」(『鯰絵のイマジネーション』展図録所収)など。