今回は、蔦屋重三郎(演:横浜流星)と山東京伝(演:古川雄大)が、厳しく罰せられるシーンがありました。寛政3年(1791)3月に行われたこの処罰は、高校の日本史教科書などでも記述されており、記憶のある方も多いのではないでしょうか。

この処罰は、寛政2年10月と11月に出版統制令が出されたにも関わらず、翌3年、蔦重が京伝作の洒落本3冊を出版したからでした。

前回のコラム(#38参照)でも取り上げられたとおり、寛政2年10月と11月には、地本の改(検閲のこと)に関わる重要な出版統制令が出されました。

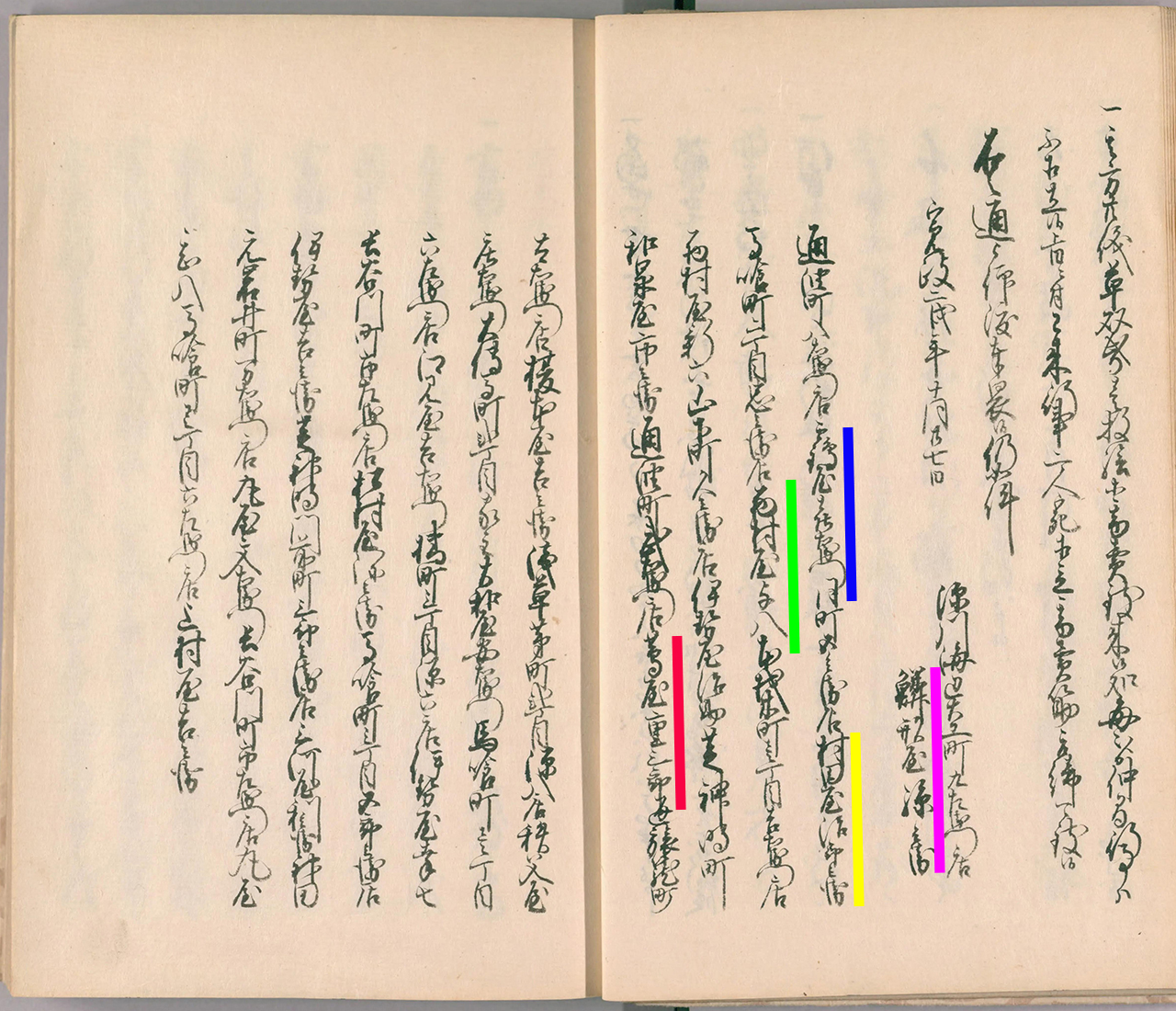

10月には、風俗のためによくない出版物、あるいは猥雑な内容の出版物を禁じるとともに、地本問屋仲間の行事(検閲係)が改を行うよう町奉行からの申し渡しがあり、さらに同月27日にも行事が改を行うよう、同じく町奉行から仰せがありました。そして、この仰せ渡しの本文に続いて、地本問屋仲間を結成した20軒の地本問屋たちの名があります。

この仰せ渡しは、江戸の町触などを編纂した『類集撰要』(旧幕府引継文書 国立国会図書館蔵)に見られますが、編纂時に1軒記録し損ねたのか、19軒の名しか確認できません。この中に古株の版元の鱗形屋孫兵衛(演:片岡愛之助)や鶴屋喜右衛門(演:風間俊介)とともに、創業から20年にも満たない蔦屋重三郎の名などがあります。

彼らは、地本問屋仲間として公的に承認される代わりに、法令を遵守するという公約をしたのです。

版元の連名の中には、鱗形屋孫兵衛(ピンク線)、鶴屋喜右衛門(青線)、村田屋次郎(治郎)兵衛(黄線)、西村屋与八(緑線)、蔦屋重三郎(赤線)が見える。※色線は編集部

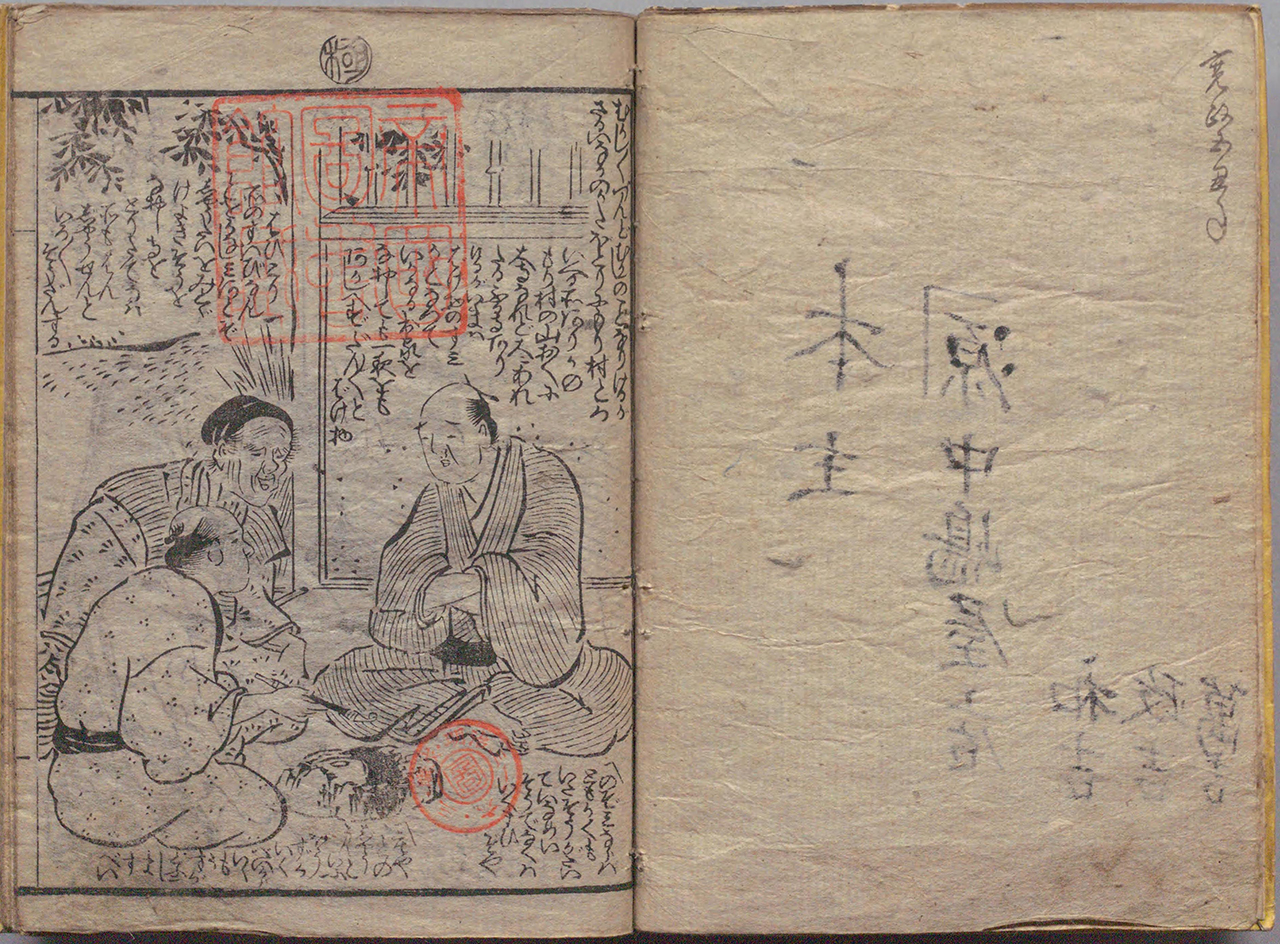

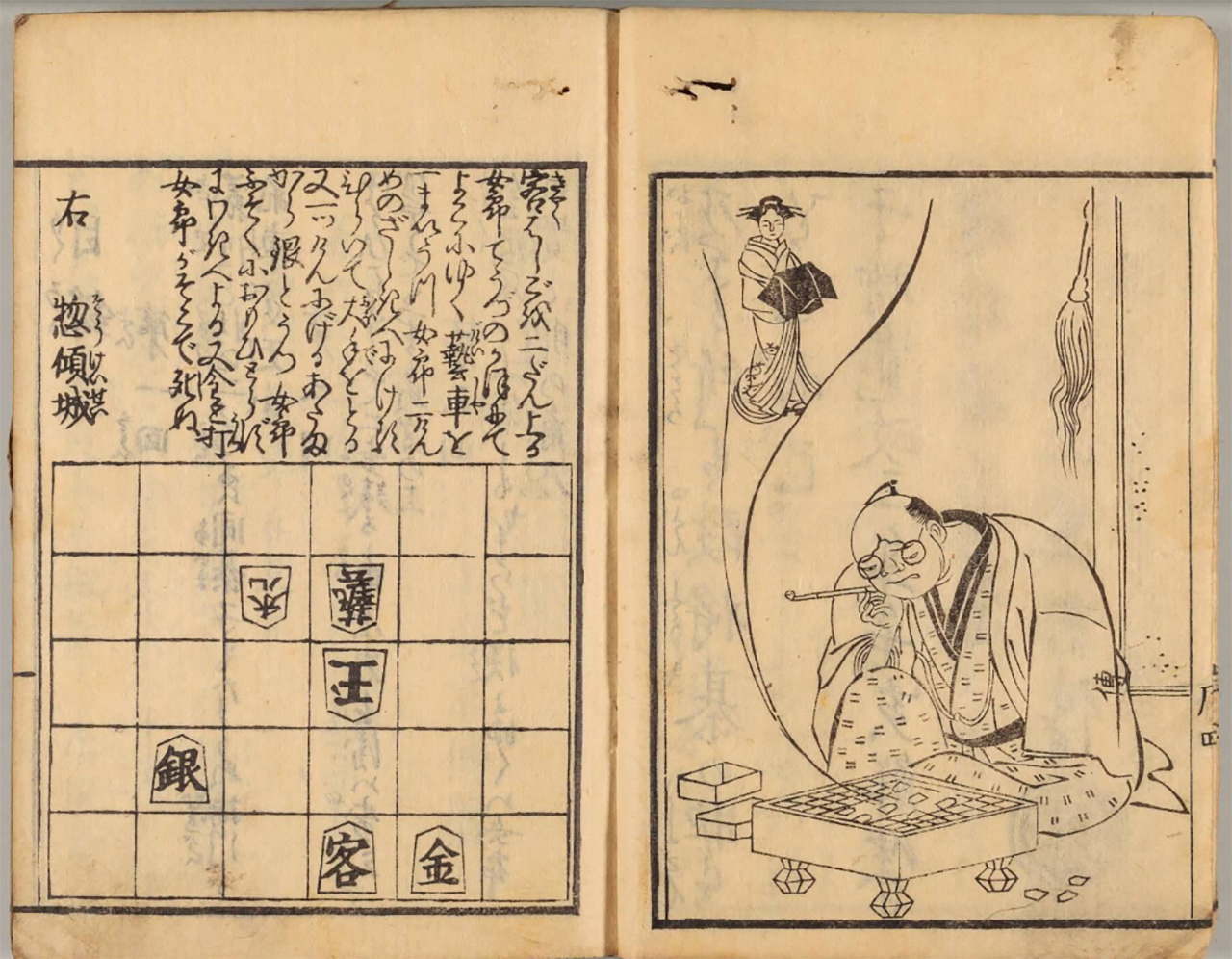

さらに11月、江戸の町年寄より、地本の改の手順が具体的に示され、新たに出版するものについては、草稿の段階で、地本問屋仲間の行事の改を受けることとなりました。これにより、その後に出版される浮世絵の画中、さらには寛政3年正月出版の黄表紙の一部についても、題簽(表紙に貼る書名などを記した紙片)、あるいは巻頭や巻末に「◯に極の字」の印が見られるようになります。これが、行事の改を受けたという印で、改印と呼ばれています。

なお改印は、浮世絵には多くの場合で見られるようになりますが、黄表紙については、なぜか西村屋与八(演:西村まさ彦)や村田屋治郎兵衛(演:松田洋治)など一部の版元のものにしかなく、しかも寛政3年から数年しか見られないという特徴があります。

寛政2年11月、中村座の顔見世狂言「狭夜中山籠釣鐘(さよのなかやまひいきの

つりがね)」に取材したと考えられる。画中左下に改印が見られる。

匡郭(きょうかく/各ページの外枠)外上に改印が見られる。 国立国会図書館デジタルコレクションより転載

京伝の問題作3作はどんな経緯で出版された?

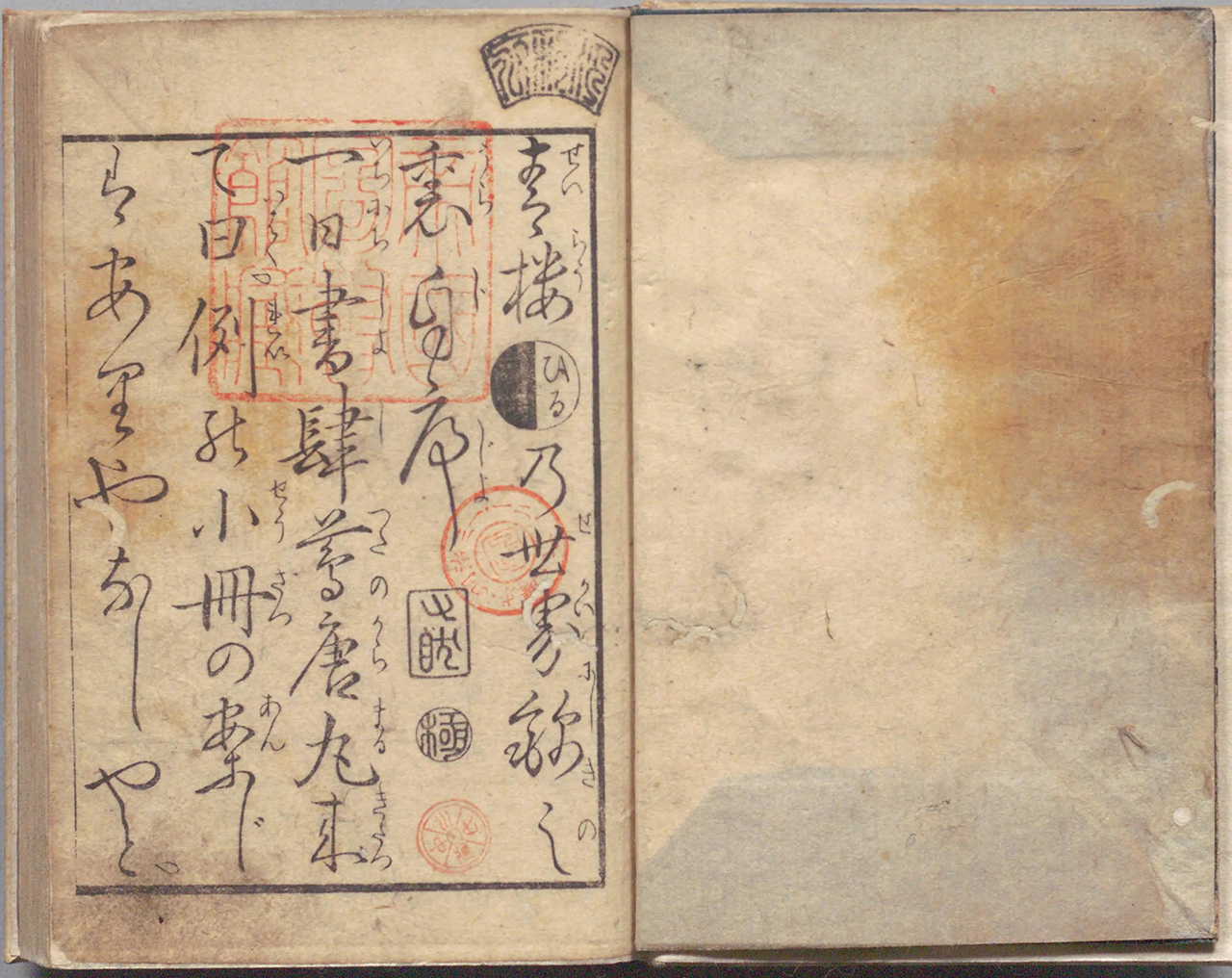

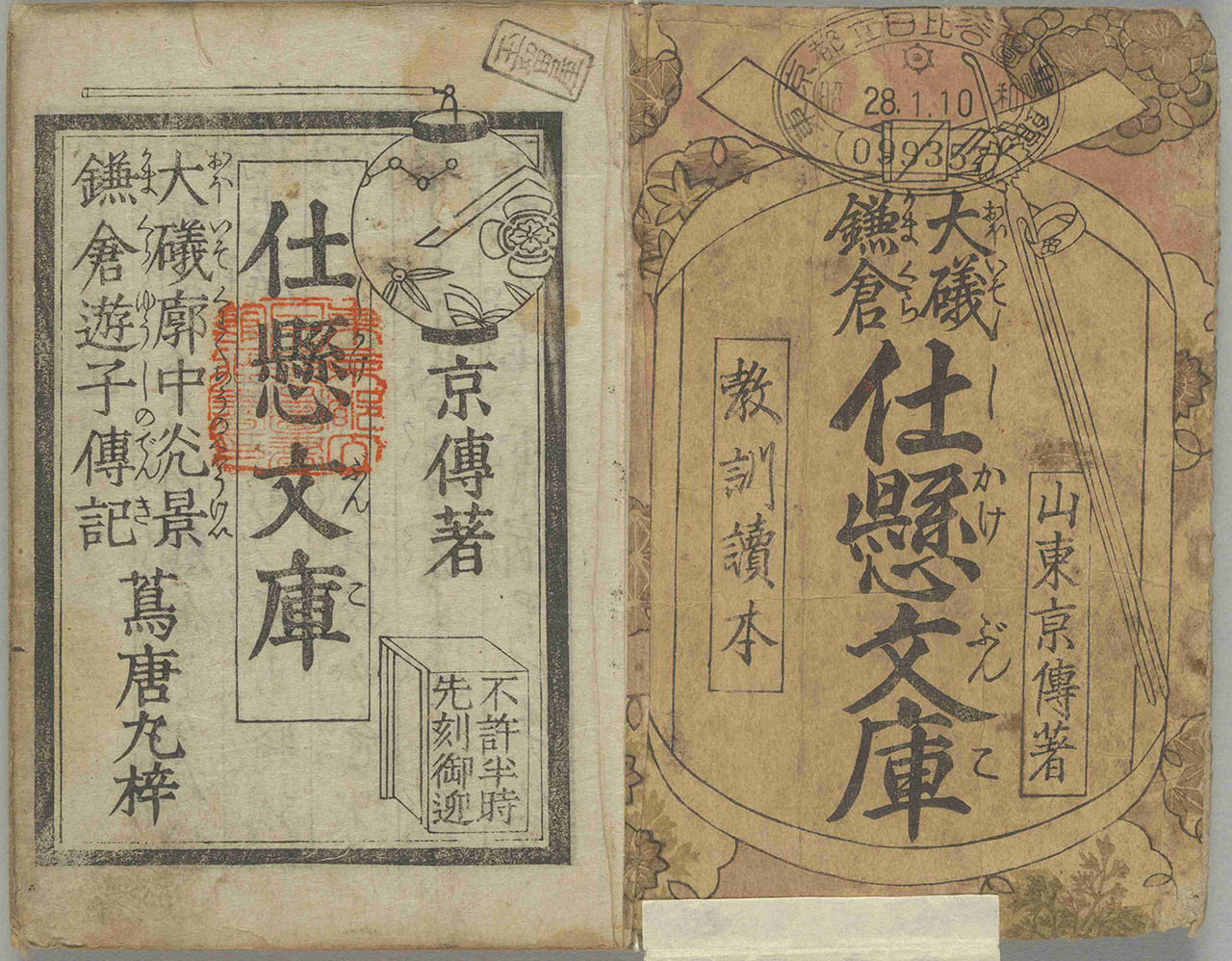

この法令が出てわずか数か月後の寛政3年春(旧暦では正月から3月)、蔦重は、京伝作の3冊の洒落本『錦の裏』『仕懸文庫』『娼妓絹籭』を出版しました。洒落本は、遊廓のことを扱った本であり、前年10月の法令の“風俗ためによくない出版物”に相当してしまいそうです。実際、寛政3年に出版された洒落本は、これまでよりずっと少ない4点のみであり、法令が出されたため、多くの版元たちが洒落本出版を自粛したらしいことが指摘されています。

それにもかかわらず、蔦重は、『錦の裏』の序文に「極」の改印を入れ(同作品で改印のないものもあります)、また、『仕懸文庫』には、「教訓読本」と銘打った袋を付けて出版しました(下図)。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

東京都立中央図書館蔵

京都府立京都学・歴彩館所蔵 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/300053900

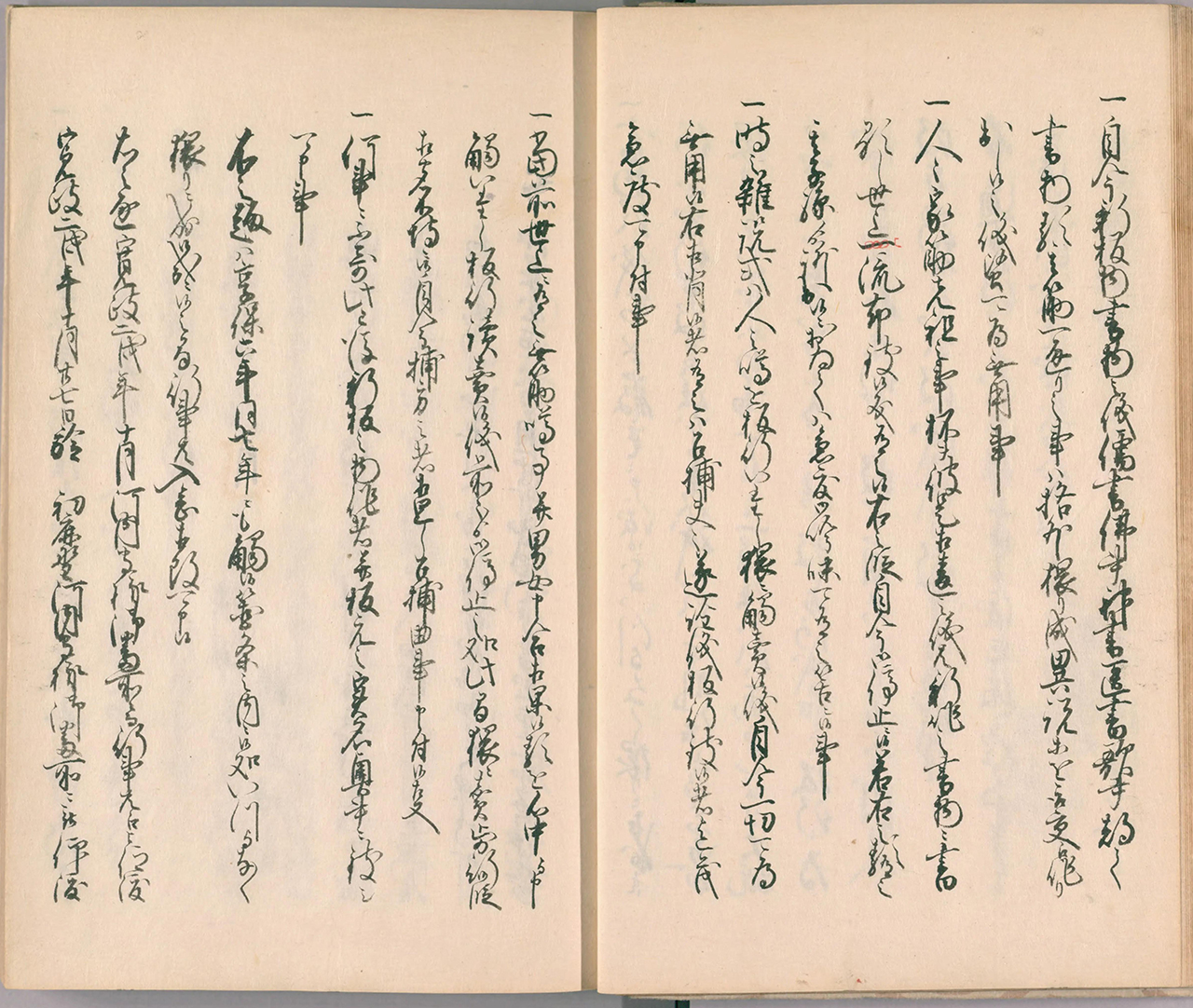

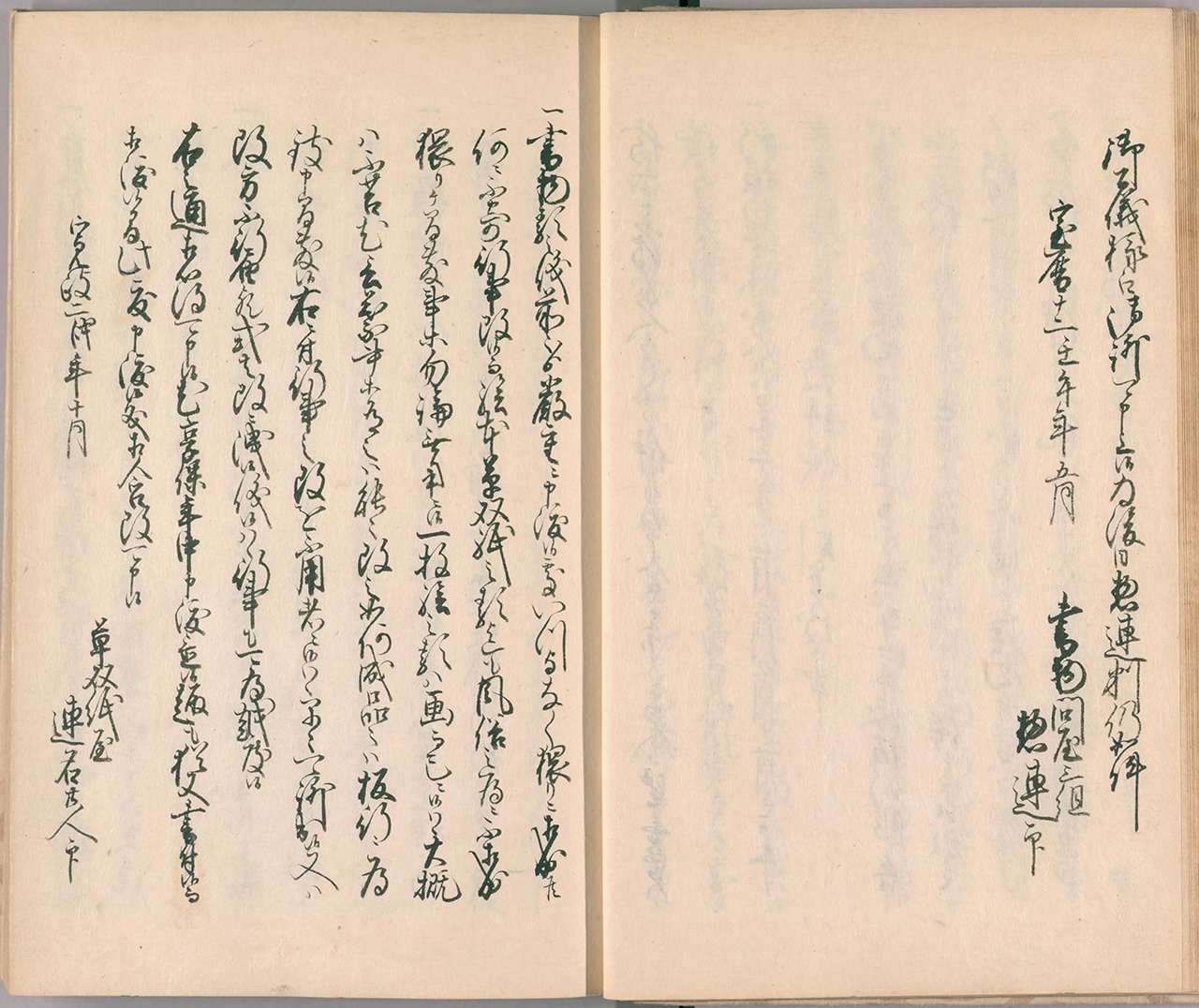

蔦重がこれらの洒落本を出版した経緯については、山東京山(京伝の実弟)が記したといわれる『山東京伝一代記』に詳しく記されています。それを見ると、3冊の洒落本の草稿は、法令の出る10月より前、寛政2年7月に完成していたといいます。

法令が10月に出たため、京伝は出版をやめるよう蔦重に伝えます。しかし、蔦重は、本もすでに完成しており、しかも草稿は法令以前に出来ていたからと、わざわざ草稿を作り直して12月に地本問屋仲間の行事の改を受け、問題ないとの返事を得たので、翌年春に売り出したといいます。

そもそも京伝は、寛政元年出版の『黒白水鏡』の絵師北尾政演として罰金刑を受けていました(コラム#36参照)。寛政3年正月出版の黄表紙『箱入娘面屋人魚』の巻頭によれば、京伝はもう戯作はやめる、と宣言していたようです。それでも蔦重は、寛政3年の春に向け、黄表紙や洒落本を書かせたわけで、これらの洒落本が大評判となり、悪目立ちし、再び処罰されてしまったのです。

この一件で、3冊の洒落本は絶版、蔦重は身上半減(財産半分没収)、京伝は手鎖50日となりました。他にも、京伝の父伝左衛門は「急度叱り(厳しく叱責される刑)」、改をした地本問屋の12月の行事吉兵衛と新右衛門は、「身上に応じ重過料(財産に応じた罰金)」(『山東京伝一代記』)あるいは「軽追放」(曲亭馬琴[演:津田健次郎]著『伊波伝毛乃記』)に処せられました。

今回のドラマで、老中首座・松平定信(演:井上祐貴)を前にしてさえ処罰を気に留めない蔦重を見かね、てい(演:橋本愛)が頬を叩く場面がありました。実際、天明8年(1788)出版の『文武二道万石通』、翌寛政元年出版の『鸚鵡返文武二道』、同年出版の『天下一面鏡梅鉢』(蔦重版説があります)の黄表紙3作の絶版でも懲りず、出版統制令が出た数か月後に問題の洒落本を出版した蔦重です。

先に引用した『山東京伝一代記』には、京伝については「深く恐れて、是より謹慎第一の人となりけり」とあり、その後処罰を恐れ自重するようになったことがわかりますが、一方の蔦重といえば「大腹中(度量が大きい)の男子なれば、御咎もさのみ思ざる景色なり」と記されており、絶版では済まされず、財産半分没収となった洒落本一件も、たいして気にもとめていないように見えたことがわかります。

このように、寛政の初め、地本の世界にも出版統制がおよび、武士の作者たちは姿を消し、絶版が相次いでいました。頼りの京伝もますます自重しそうな雰囲気です。果たして、蔦屋重三郎は、このピンチを乗り切れるのでしょうか。

主な参考文献:

棚橋正博『黄表紙総覧』(青裳堂書店)

佐藤至子『江戸の出版統制 弾圧に翻弄された戯作者たち』(吉川弘文館)

細井加奈子「草双紙改め制度についての一考察 ―草双紙「改印」の調査を通じて―」

Library and Information Science No.26

たばこと塩の博物館 主任学芸員。日本近世史、風刺画やおもちゃ絵などについて研究している。東京学芸大学教育学部卒。著書・論文に「支配勘定大田直次郎」(『大田南畝の世界』展図録所収)、「江戸のおもちゃ絵」(『書物・印刷・本屋――日中韓をめぐる本の文化史』所収 勉誠社)、「とてつる拳と鯰絵」(『鯰絵のイマジネーション』展図録所収)など。