今回のドラマで話題になったように、獄中死したとされた平賀源内(演:安田顕)が実は生きていたという説は根強くあったようです。田沼意次(演:渡辺謙)が藩主を務めた相良藩に匿われたという説(ステラnetコラム「『べらぼう』の地を歩く」其の十二歩参照)などは代表的なものです。

源内生存説と聞くと、年配の方は、1971年から1972年にかけてNHKで放送された「天下御免」という時代劇を思い出される方も多いのではないでしょうか。山口崇演じる源内を主人公にして大ヒットしたこのドラマでは、なんと源内一派が気球に乗り、「おーい、日本よ! 早う目を覚ませ!」と言い放って国外へ旅立っていくというラストでした。

生存説の真偽はともかく、本コラム美術担当の私としては、「平賀源内と浮世絵」の関連から話を始めましょう。

一般的に浮世絵というと、多色摺木版画技法が最高レベルに達した段階での呼称「錦絵」のことをイメージされる方が多いと思います。その錦絵が創始された明和期(1764〜72)のスター絵師が、鈴木春信(1725?〜1770)でした。

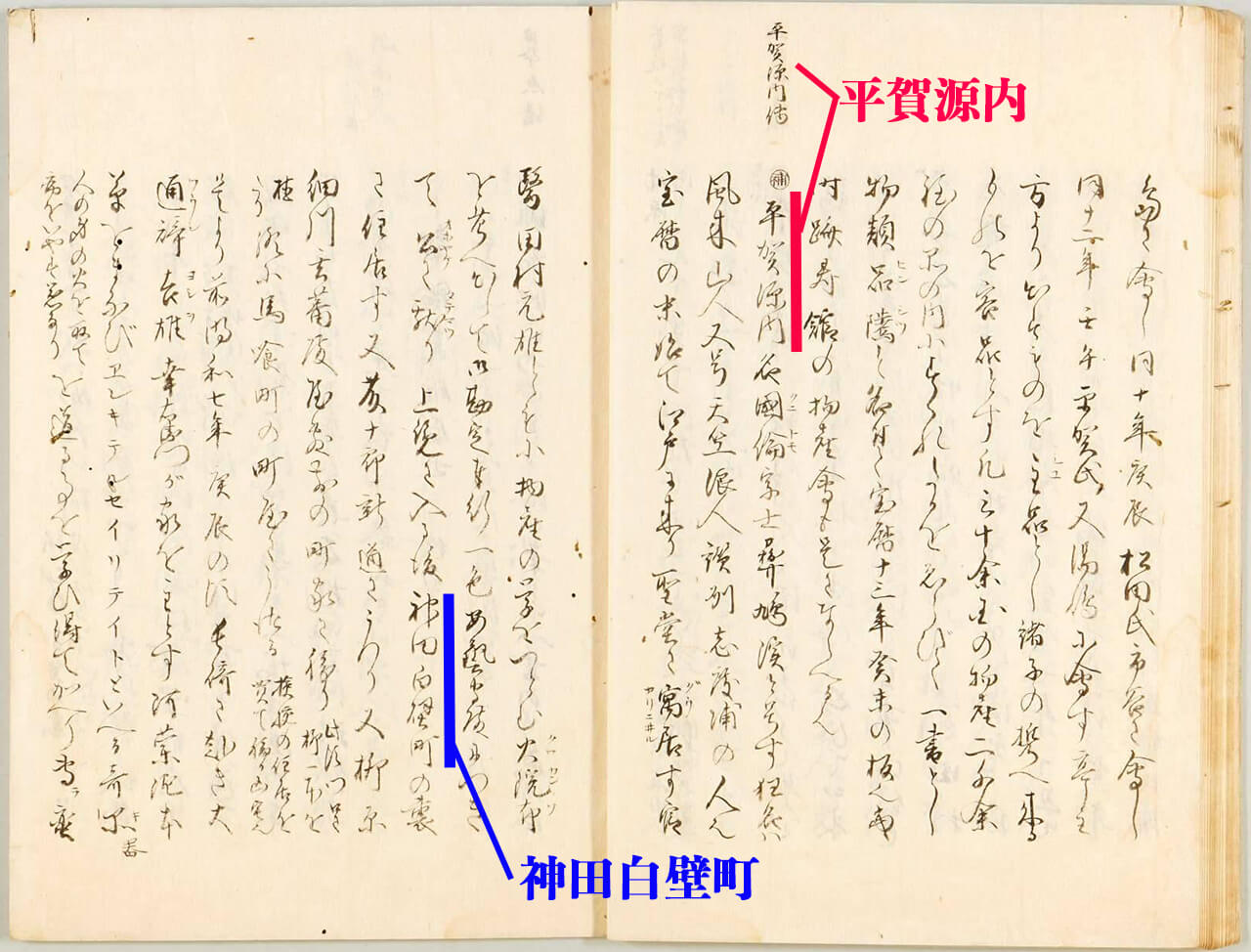

当時、浮世絵師というのは伝記が残るほどの立場ではなく、よく*東洲斎写楽が“謎の絵師”と称されますが、実はよくわからない絵師だらけです。春信についても十分な伝記資料はありませんが、森島中良こと桂川甫粲(1754〜1810)の著書『反古籠』に“錦絵の祖”として春信についての興味深い文があることが知られています。

神田白壁町の戸主にて画工なり。画は西川を学ぶ。風来先生と同所にて常に往来す。錦絵は翁の工夫なりといふ。

神田白壁町の戸主(大家さんのような存在でしょうか)で、京都の浮世絵師西川祐信(1671〜1750)の絵(祐信の絵本は江戸でも人気でした)を学び、そして風来山人こと源内と同所で、常に行き来していたというのです。

大田南畝(演:桐谷健太)もまた随筆『奴師勞之』(文化10年[1813]序)に、源内が神田白壁町の裏に住んだと述べていますので、これは本当のことでしょう。

この錦絵技法の完成には、明和のはじめに、大小絵暦(30日ある大の月と29日の小の月を絵の中に示した暦)の交換会の流行がきっかけとなりました。中でも1600石の家禄をとる旗本大久保甚四郎忠舒(俳名巨川)や、同じく1000石の旗本阿部八之丞正寛(俳名莎鶏)が中心となり、より色彩豊かな摺物を求めた結果、多色摺木版画技法が発達。私的な配り物であったそれらの板木を譲り受けた版元が、「東錦絵」と銘打って商品化したのが始まりです。

裕福な趣味人の間で育まれた錦絵は、当初とても高価で、主題も教養がなければにわかに理解できないものが多くありました。包み紙が付属するような高級品であったせいか、その版元の名前が画中に示されることはほとんどありませんでしたが、その後も長く錦絵出版の中心となる版元西村屋与八(演:西村まさ彦、代替わりして中村莟玉)がその一人であったことはわかっています。

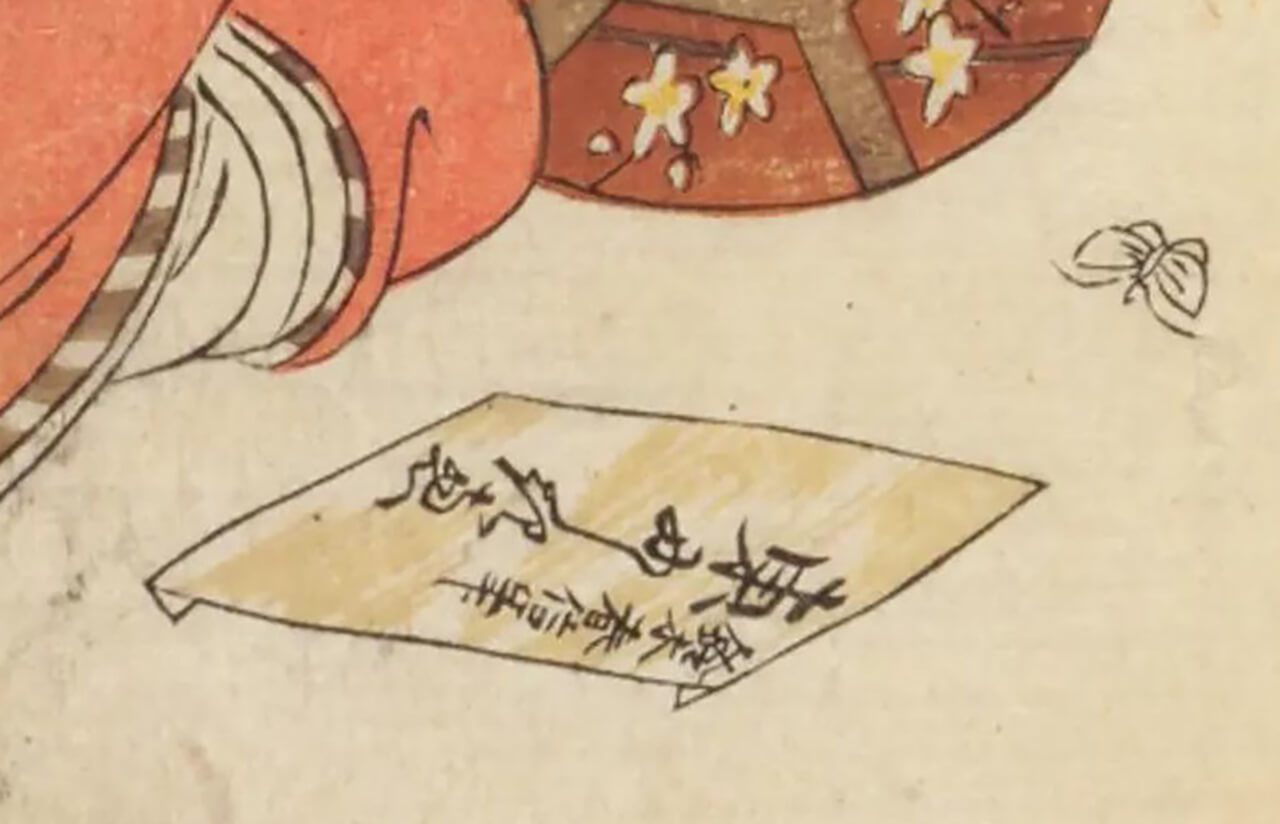

明和7(1770)刊 版元:舟木嘉助 小泉忠五郎 丸屋甚八

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

錦絵を見ている遊女のそばに、その包み紙があり、「鈴木春信筆 東にしきえ」と書かれている(上:拡大図)。

源内、南畝らがあおった町娘ブームは蔦重に引き継がれ……

高級品であった錦絵が大衆に享受されるようになったきっかけは、春信(またはその版元)が主題傾向を大きく転換し、当時美人で評判の谷中笠森稲荷の水茶屋鍵屋のお仙、浅草寺境内の楊枝屋本柳屋のお藤を描いたことにあると言っても良いかと思います。

お仙は明和7年頃、旗本御庭番の倉地政之助に嫁いだと伝えられている。

明和6年(1769)頃 メトロポリタン美術館蔵

本柳屋で、看板娘のお藤と若い侍がお仙を描いた柱絵を見ている。お仙とお藤を人々は勝手にライバルと見なし、その人気をあおった。

源内や南畝もそのブームをあおったふしがあります。

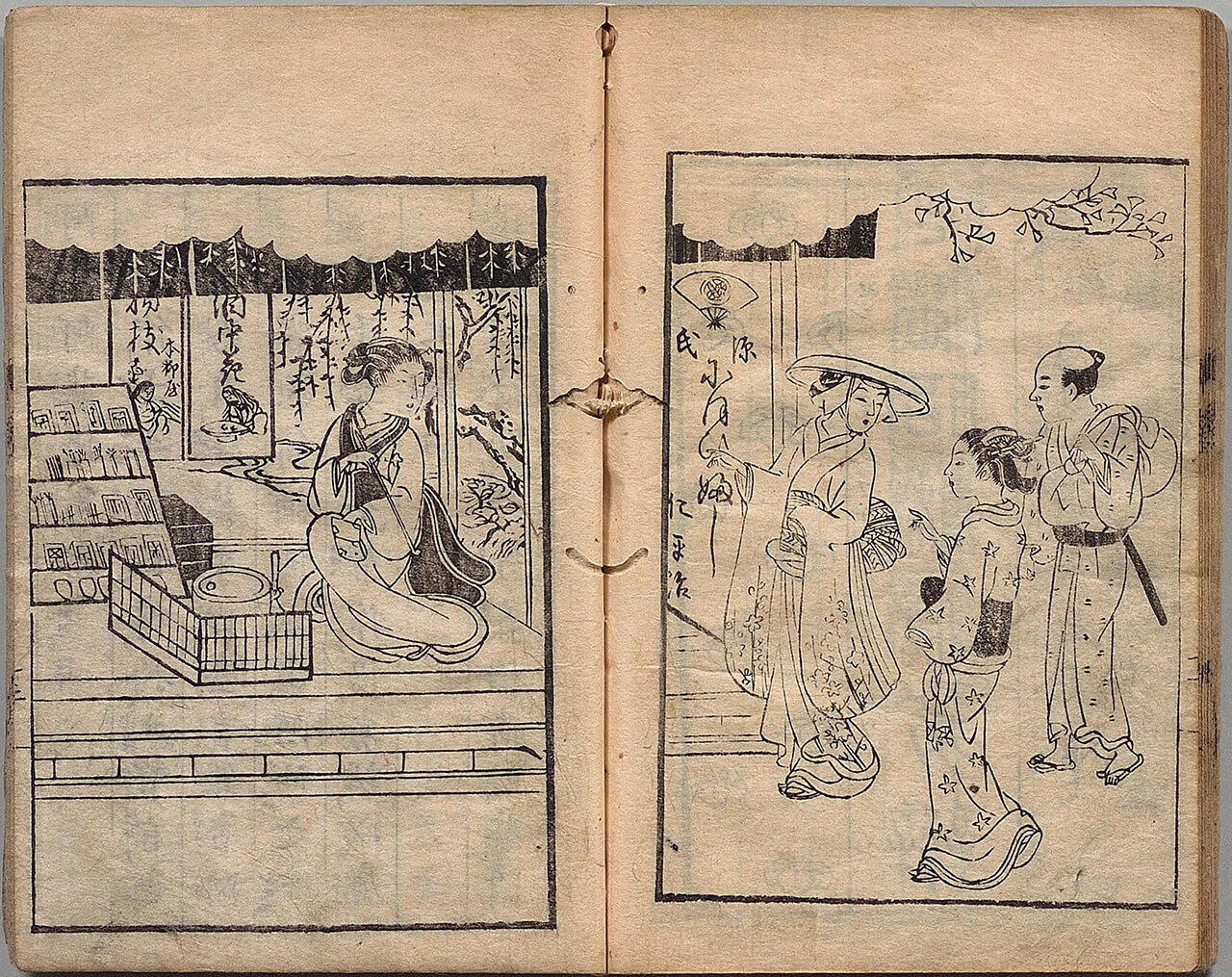

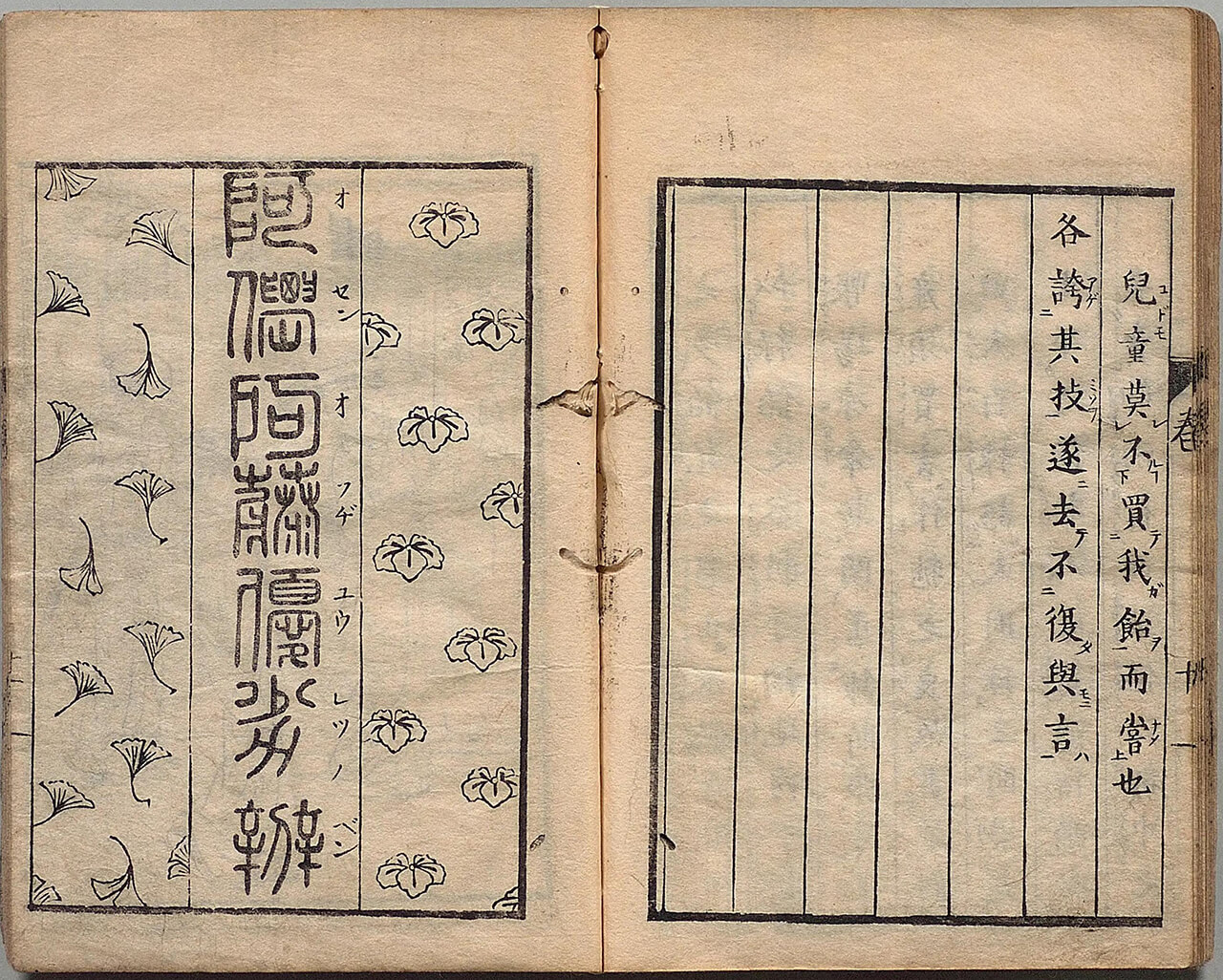

明和6年4月に風来山人(源内)の序と春信の挿絵により出された『売飴土平伝』の巻末付録では、舳羅山人(南畝)による「阿仙阿藤優劣弁」が漢文により論じられています。そしてどうやら都会的な美人のお藤よりも、清純派のお仙の方に軍配を上げたようです。

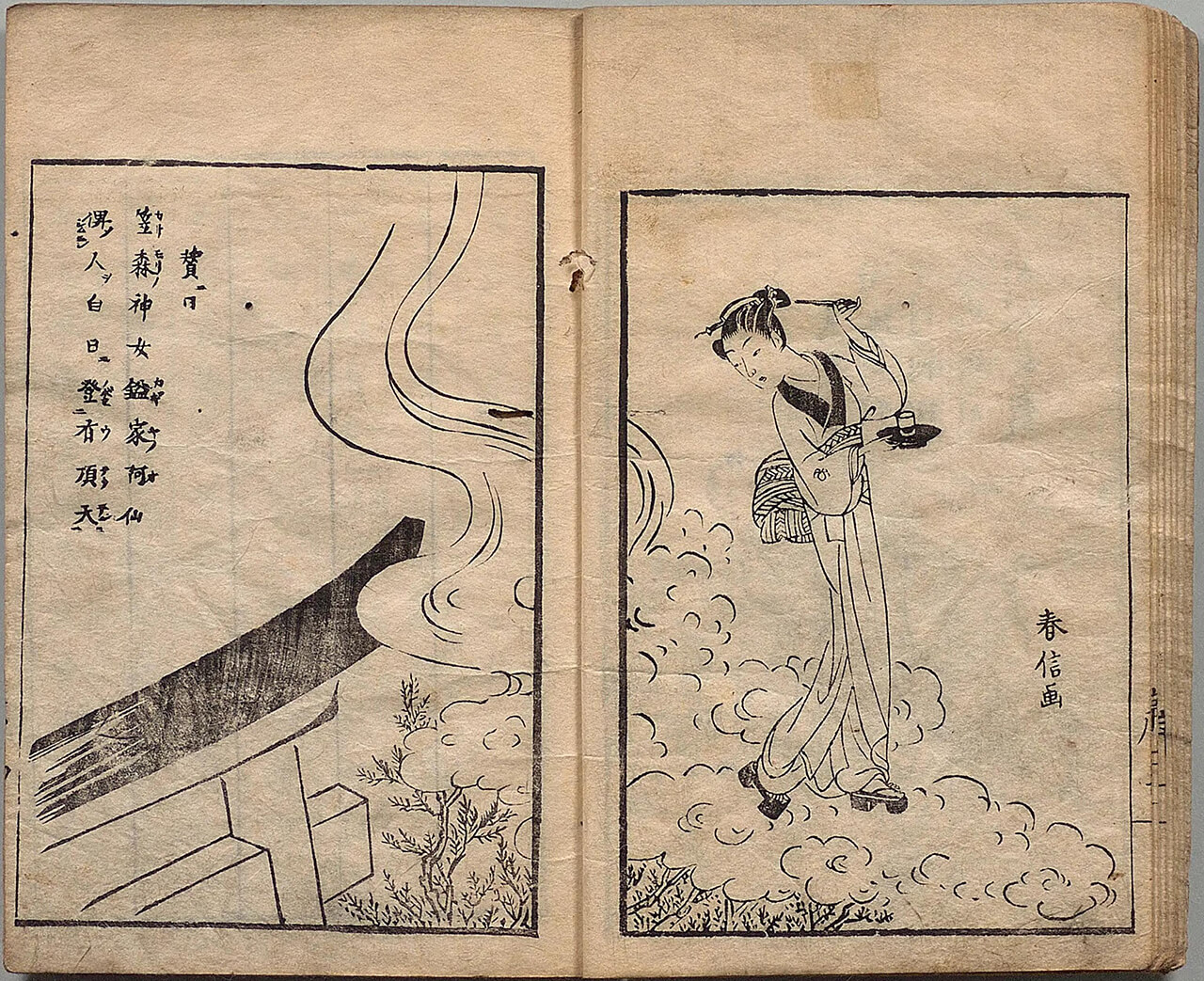

墨摺絵入本 明和6年(1769)刊 国立国会図書館デジタルコレクションより転載

お仙は笠森稲荷の神女として描かれる。

結局、さまざまに出された「娘評判記」はその後に禁じられ、お仙は嫁ぎ、錦絵で評判娘たちが描かれることもなくなりました。しかし、なんだかこの話から、約20年後の蔦屋重三郎(演:横浜流星)時代に大ヒットした「当時三美人」を思い出しませんか? すなわち「寛政三美人」とも称される、喜多川歌麿(演:染谷将太)が描いた高島おひさ、難波屋おきた、富本豊雛の錦絵(コラム#41参照)のことです。

蔦重に若い頃人気となった錦絵の記憶があったかどうかはわかりません。しかし、もしかしたら南畝の、そして源内のアイデアが、身上半減という重い処罰からの起死回生を狙っていた蔦重による、評判娘「当時三美人」の企画に結びついたのかも……。

少なくとも評判娘を題材とする錦絵がヒットするという勝算が、蔦重にはあったのでしょう。

春信時代の評判娘ブームと錦絵出版が、蔦重の時代に引き継がれたという認識は当時もあったようです。蔦重と同じ通油町の鶴屋喜右衛門(演:風間俊介)は、次のような錦絵を出しています。

版元:鶴屋喜右衛門 シカゴ美術館蔵

上図の眉を剃った既婚女性(右)は、銀杏模様の着物を着ていることから春信時代の評判娘本柳屋のお藤が年をとった姿とわかります。一方、襟元の桐模様と桐の紋を付けた娘(左)は蔦重時代の評判娘難波屋おきたです。“美の秘訣”でも書かれているのでしょうか、何か巻物を伝授されている姿で描かれています。

寛政4〜6年(1792〜1794)頃は、蔦屋専属のようであった歌麿ですが、通油町の鶴屋からは比較的早くに美人大首絵を出しています。蔦重と喜右衛門の近所付き合いといったところでしょうか。

歌麿の傑作「歌撰恋之部」 彫摺に見える蔦重のこだわり

さて今回、てい(演:橋本愛)が歌麿に「歌撰恋之部」5図を届けるシーンがありました。前々回のドラマで、歌麿から蔦重に渡された下絵をもとに摺り上げた錦絵ですね。

このシリーズは、(上写真の左から)「物思恋」「夜毎ニ逢恋」「あらはるる恋」「稀に逢恋」「深く忍恋」で構成されています。題名を聞くだけで何か胸が熱くなるような、歌麿の錦絵の中でも、最も美しい作品群です。

版元:蔦屋重三郎

Photograph Ⓒ 2025 Museum of Fine Arts, Boston. All rights reserved.

William S. and John T.Spaulding Collection,1921 21_6415

眉を剃った既婚女性の内に秘めた恋。遠く思いを馳せるような表情が情感を高めている。

版元:蔦屋重三郎 東京国立博物館蔵

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

恋人からの手紙を持ち、遠くを見るような表情が印象的。鉄漿(かねつけ お歯黒)

をしているが、既婚女性というより遊女か。手紙は良い知らせであるのか、毎日通っ

てくれる恋人に思いを馳(は)せているよう。

コラム#41で「婦人相学十躰」について述べたように、歌麿の画才は、その鋭い観察眼に裏付けされたもののように感じます。女性の細やかな感情の機微、その心情に伴う仕草、体の傾き……。大首絵という限られた構図の中で、限られた色数の中で、なんと豊かな表現になっていることでしょう。

今回「毛割」という言葉が出てきました。大首絵の見どころは、頭髪の流れ、特に生え際の繊細な表現が重視されますが、これは絵師というより彫師の力にかかっています。「毛割」は特にこの生え際の彫り技術についていう言葉で、1ミリに3本の毛を彫ることができるような「頭彫」と呼ばれる匠が担当しました。また髪は黒一色ですが、一版では深い黒色が出ないため、地墨に艶墨(膠成分が多く残る墨)を重ねて髪の艶やかさと立体感を出しています。

さらにこのシリーズでは、紅に雲母が背景に摺られており、「恋」のテーマにふさわしい温かみのある紅色に、程よく華やかに女性の顔が映えるように雲母が施された配色も見事です。

「歌撰恋之部 あらはるる恋」

大判錦絵

寛政5〜6年(1793〜94)頃

版元:蔦屋重三郎 シカゴ美術館蔵

隠していたつもりでも、恋心は表情に出てしまう。そんな若い娘の想いが伝えられる。団扇に富本節の桜草の紋が入っているのは、芸者が想定されているからか。上図は、髪の生え際の拡大したもの。

版元:蔦屋重三郎

Photograph © 2025 Museum of Fine Arts, Boston. All rights reserved. c/o DNPartcom

若い娘の恋は、なかなか逢うことの出来ない相手らしい。

版元:蔦屋重三郎 東京国立博物館蔵 出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

鉄漿から既婚女性だと分かるが、「深く忍恋」とは穏やかならぬ恋のよう。

こうした美しい彫りと摺りが実現できたのも蔦重という存在があったからこそ、という見方があります。昨年残念ながら94歳で亡くなった、公益財団法人 アダチ伝統木版画技術保存財団・理事長の安達以乍牟さんは、下記のようなことを述べていらっしゃいます。

歌麿以前は、彫摺が綺麗で、正確に彫ることが求められていたのに対して、蔦重が出した歌麿の大首絵では、ただ綺麗に彫れば良いというのではなく、味のある彫刻が求められている。それは蔦重がうるさく言ったに違いなく、彫る人、摺る人の技術が完全にコントロールされているから絵としてまとまりがあって味があり、他の版元から出た歌麿作品と比べて彫や摺の具合がまったく違うのである。

――語り手 安達以乍牟「浮世絵の背景 木版技術の話」『浮世絵八華1 春信』(平凡社 1985年)より筆者要約

長年、伝統木版画の世界を牽引された安達さんならではの洞察と言えるでしょう。版元の役割は、基本的にはマネージメントです。しかし蔦重が他の版元と違うのは、絵師でもないこの版元その人に、高い美意識が備わっていたからではないでしょうか。

さて次回は、写楽の作品が登場するようです。今回のドラマでは、北尾重政(演:橋本淳)、その弟子の北尾政演(山東京伝 演:古川雄大)と北尾政美(鍬形蕙斎:この絵師は後に松平定信の御用達になりました 演:高島豪志)、のちの十返舎一九である重田貞一(演:井上芳雄)が、蔦重の指示の下、源内の油彩画「西洋婦人図」(原本は神戸市立博物館蔵)をもとに共同で新しい役者絵を模索していましたが、行き詰まっていたところに歌麿が登場しましたね。

いったい写楽はドラマの中でどのように描かれるのでしょうか。次回も楽しみです。

*東洲斎写楽の「洲」は、江戸時代には「しゅう」ではなく濁音の「じゅう」と読まれていた可能性が高く、「とうじゅうさいしゃらく」とする研究者も少なくはありませんが、ここでは慣用的に現在一般に知られている読み方としています。

元・千葉市美術館副館長、国際浮世絵学会常任理事。浮世絵史を研究している。学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課修了。2018年に第11回国際浮世絵学会 学会賞、2024年に『サムライ、浮世絵師になる! 鳥文斎栄之展』図録で第36回國華賞など受賞歴多数。著書・論文に『浮世絵のことば案内』(小学館)、『浮世絵バイリンガルガイド』(小学館)、『もっと知りたい 蔦屋重三郎』(東京美術)など。