今回は、喜多川歌麿(演:染谷将太)が寛政4〜5年(1792〜93)頃に出版した美人大首絵がテーマとなりました。あらためて説明すると、大首絵とは浮世絵用語で、画面の中に顔を大きく捉えた浮世絵のことです。ドラマの中に使われていた歌麿の絵がそうであったように、半身像も含みます。ただ大首絵の言葉が一般的に用いられるようになるのは、もう少しのちの文政期(1818〜30)頃のことであったようです。

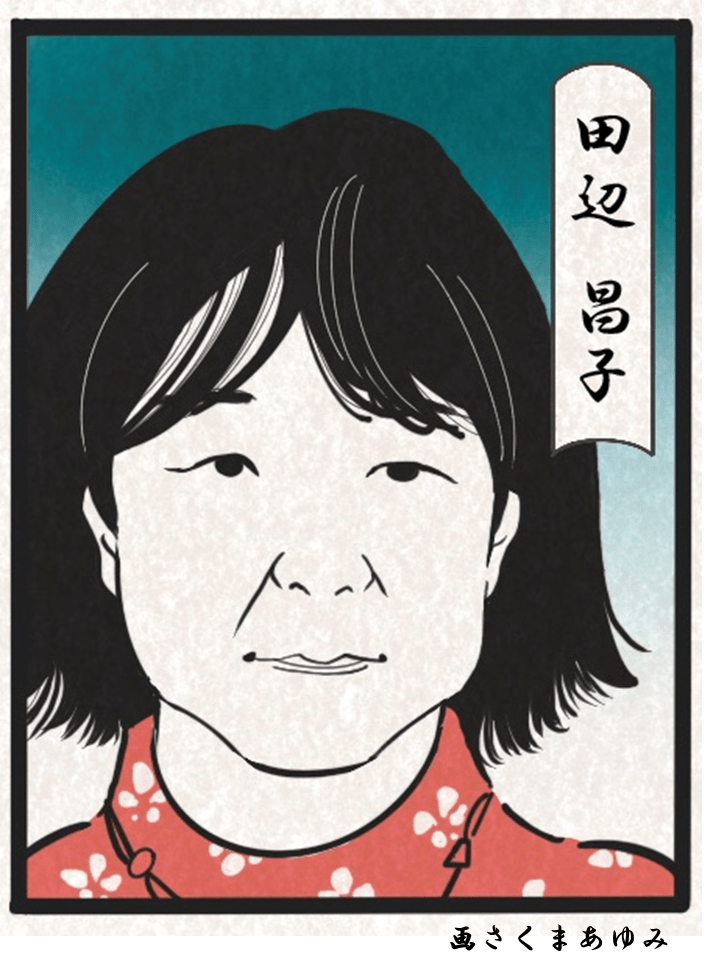

さて本題に入る前に、寛政3年(1791)3月、山東京伝(北尾政演 演:古川雄大)の洒落本3冊が筆禍を受け、京伝は手鎖50日、蔦重(演:横浜流星)は身上半減という処罰を受けたところから話を始めましょう。この年はさすがに蔦重もおとなしく、錦絵では、わずかに当時新人の勝川春朗(のちの葛飾北斎 1760〜1849 演:くっきー!)の細判の役者絵など、小さいサイズの控えめな出版ぐらいしか確認できません。

寛政3年11月市村座 版元:蔦屋重三郎 シカゴ美術館蔵

蔦重のほぼ専属絵師となっていた歌麿も、この年、錦絵を手がけることはなかった様子です。この頃栃木の有力者、善野喜兵衛(狂歌師名:通用亭徳成 屋号:釜喜 演:福田薫)に誘われ、歌麿が栃木に赴き、親戚の善野伊兵衛(屋号:釜伊 演:益子卓郎)の依頼により肉筆の大作「雪月花」という3部作(制作順では「品川の月」「吉原の花」「深川の雪」)に着手したと考えられるのも、その大きな画面を仕上げるに必要な時間が歌麿にあった年だからです。

さて、3部作の中で「品川の月」が最も早く制作されたことは確かですが、天明8年(1788)制作説もあるものの、

- 画中の左側で追いかけっこをする禿(遊女見習いの子ども)が持って逃げる黄表紙の表紙の形式が、寛政初年(1789)に蔦重が出版した黄表紙の絵題箋(表紙に貼る書名などを記した紙片)の構図に似ていること(筑波大学 図書館情報メディア系特任助教・松永瑠成氏のご教示による)

- 女性の顔貌表現は、天明期の歌麿が描いた顔より寛政4〜5年(1792〜93)の顔に近いこと

以上から、やはり歌麿に時間があったに違いない寛政3年説を考えています。

同時期に「吉原の花」(ワズワース・アセニアム美術館蔵)も構想。「品川の月」に続いて着手し、寛政4年頃には完成したのだと思います。そして「深川の雪」は、画風などから晩年の文化初年(1804)ぐらいの作と考えられます。

蔦重もまた栃木の歌麿支援者と無関係ではなかったでしょう。

狂歌師としては通用亭を名乗った釜喜の狂歌「ほれて行早瀬の上の滝川は のほれるこひの名にやありけん 栃木 通用(亭)徳成」が短冊形の中に記された歌麿の遊女絵「扇屋 瀧川」をはじめ、吉原の名妓を描いた8図のシリーズを蔦重は出版しています。このシリーズでは、通用亭(釜喜)2図の他にも、酒桶数在、川岸松陰といった栃木の狂歌師の狂歌が記されることでも注目されます。

美人大首絵シリーズは実はあまり売れなかった?

老中首座・松平定信(演:井上祐貴)の出版統制令による、思いがけないほど厳しい蔦重への処罰。その巻き返し策とも言えるのが、歌麿の美人大首絵だったのでしょう。蔦重版の大首絵は、以下の2つの点から、これまでにない新しい美人画といえるものでした。

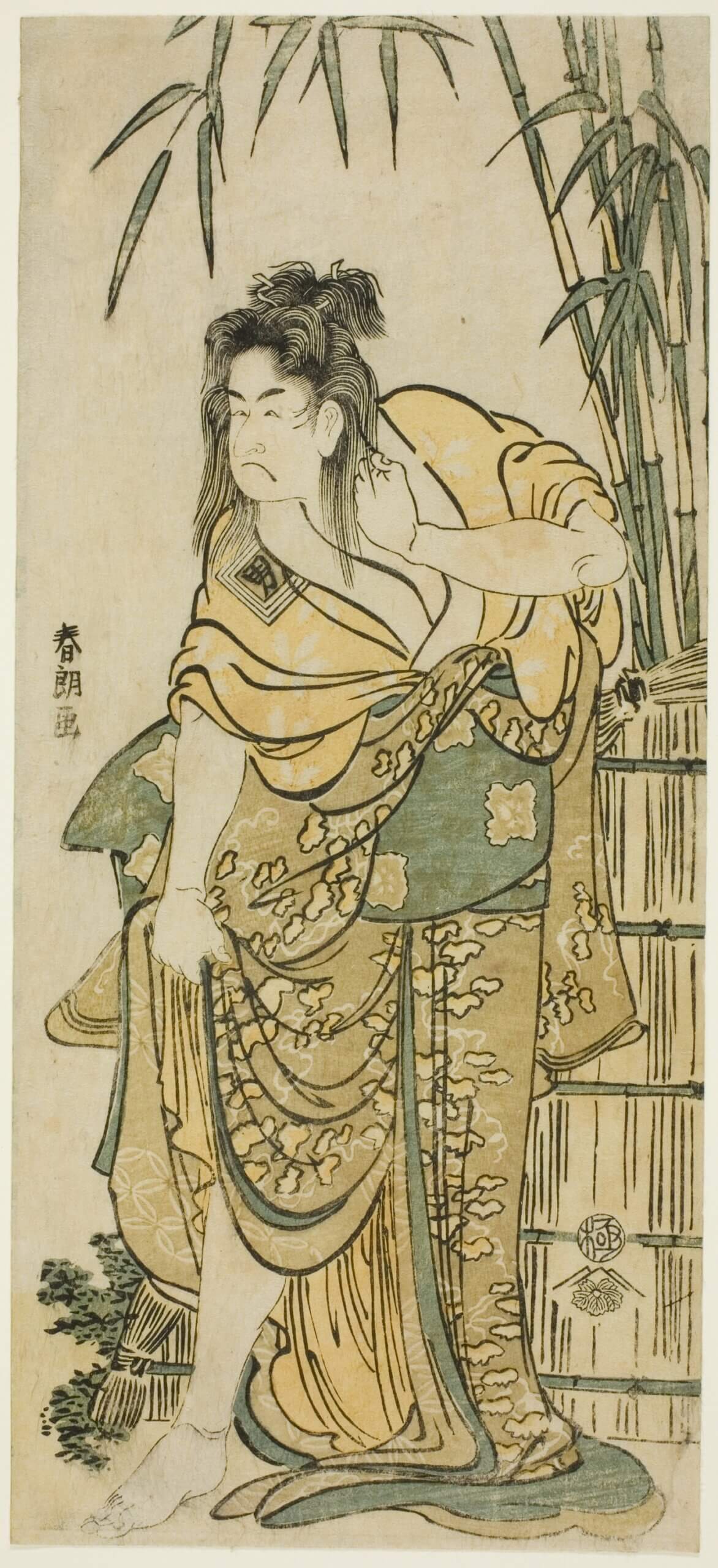

まず、それまで役者絵にしかなかった大首絵を、美人画で出したという点です。天明(1781〜89)末期頃からは、勝川春好(1743〜1812)によって本格的に役者大首絵が出されていますが、美人画での大首絵企画は初めてでした。

2点目は、背景全面に雲母摺が施されたことです。手に持って鑑賞する時代であれば、雲母の粉は、絵を傾けるようにして光に当てるとキラキラと光り、背景に摺ることで絵を浮き立たせるような効果があります。

「きら」は、おそらく職人言葉なのでしょう。蔦重は、コラム#10の安永5年(1776)刊『青楼美人合姿鏡』、また、小林ふみ子さんがコラム#34で紹介された天明8年(1788)刊『画本虫撰』でも雲母を用いて、事物の質感を表現させました。このように雲母の効果を十分に理解し、その使用を好んできた蔦重が、今回、背景全面を雲母摺にしたわけです。なんと斬新で大胆な手法だったことでしょう。

シカゴ美術館蔵

鉄漿(かねつけ お歯黒のこと)の様子を鏡で見る婦人の姿を描いている。

寛政4〜5年(1792〜93) 東京国立博物館蔵 出典:Colbase (https://colbase.nich.go.jp)

ただ、役者絵ならば役者ファンの需要が見込めることは容易に理解できます。しかし、「婦人相学十躰」に描かれたような、どこの誰というわけでもない女性の、しかも大首絵は、基本的な錦絵の経済観念=薄利多売の採算(コラム 序の三参照)の中で「売れる」という目的において成功したのでしょうか。

「婦人相学十躰」は、そのシリーズ名からすると、10図の揃物を目指したはずですが、実は5図しか出版されなかったようです。同じシリーズと捉えることもできる「婦女人相十品」も4図(“ポッピンを吹く娘”は共通)で、足してものべ8図です。雲母摺の豪華版ということで、一部は大事に伝えられたのかもしれませんが、ごく一般的な町家の女性を描いたこの作品群は、大衆がこぞって買うようなものではなかったように思います。

メトロポリタン美術館蔵

ドラマでは、「婦人相学十躰」の売り出しに際して、「喜多川歌麿先生がいらっしゃいましたー!」という蔦重の呼びかけに、人々がわっと集まりましたが、この時歌麿がすでに名の知れた存在であったかどうかも実は微妙です。それまでの蔦重版の歌麿の仕事というのは、吉原からの、あるいは狂歌師からの入銀物(コラム#3参照)が中心であり、一般大衆というよりは、ある限られた享受者層を想定した出版が多かったからです。

浮世絵研究家・時代考証家の林美一氏が取材して書き残したところによれば、歌麿を栃木に招いた善野喜兵衛の子孫である8代目は、先代などからこう伝え聞いたそうです。当時、歌麿の書画会を栃木で開いたものの作品が売れず、気の毒に思った叔父の伊兵衛が歌麿に「雪月花」の大作を依頼したと……。

「江戸で高名な歌麿先生」だったならば、栃木での書画会も成功したはずです。この書画会が寛政3年(1791)のことだったとすれば、「婦人相学十躰」の頃もまだスター絵師とまでにはなっていない可能性があるでしょう。

しかし、たとえ当時の人気がどうあれ、その作品はすばらしく、「婦人相学十躰」が現在最も評価の高い歌麿の作品群であることは間違いありません。歌麿の強みというのは、その観察眼であり、観察したものを絵にできるということではないかと思っています。大首絵という限られた構図の中、ちょっとした体の傾きや仕草で、その女性の感情にまで思い至らせる表現は、浮世絵師随一の歌麿の才能でしかなしえないものではないでしょうか。

歌麿はいつ江戸随一の人気絵師と見なされるようになったのか

では、歌麿が大衆の支持を受けて、“確実に”スター絵師となったと考えられるのはいつなのでしょうか。前回のドラマでは、蔦重が滝沢瑣吉(のちの曲亭馬琴 演:津田健次郎)とともに、美人で評判の町娘を見に行くシーンがあり、今回は、市中の娘を描かないかと蔦重が歌麿に問うシーンがありました。

実際、歌麿は続く寛政5年頃にはこの課題に取り組み、とりわけ「当時三美人(今では寛政三美人) 」、すなわち――

・両国薬研掘米沢町の水茶屋を兼ねた煎餅屋高島おひさ

・浅草随身門脇の水茶屋難波屋おきた

・富本節の名取で吉原芸者の富本豊雛

を描いた美人画は大人気となったようです。この3人は、架空のシチュエーションでさまざまに描かれたり、大判より一回り小さい間判という普及版でも出されたり、また他の浮世絵師たちも彼女たちを主題としたことから広く大衆に喜ばれたことがわかります。

寛政5年(1793)頃 版元:蔦屋重三郎 千葉市美術館蔵

※一回り小さい間判。普及版的な出版と考えられ、大判作品の背景にある雲母摺もない。

書物問屋株を買った蔦重と国学者・加藤千蔭は吉原つながり?

処罰を受けた寛政3年、蔦重は耕書堂を守るため、地本問屋仲間だけでなく、学問に関係する本などの出版を手がける書物問屋仲間に加入しました。そして今回、国学者加藤(橘)千蔭(1735〜1808 演:中山秀征)に『ゆきかひふり』の出版を持ちかける話も出てきました。

実は千蔭自身、寛政元年(1789)に娘と婿三村親雄の婚礼が華美すぎると咎められ、50石の減俸と100日閉門の処罰を受けた身の上でした。

寛政の改革で咎めを受けた者同士、巻き返しの意欲を共にするところがあったのかもしれません。また千蔭が吉原ともゆかりの深い人物であったことも想起されます。

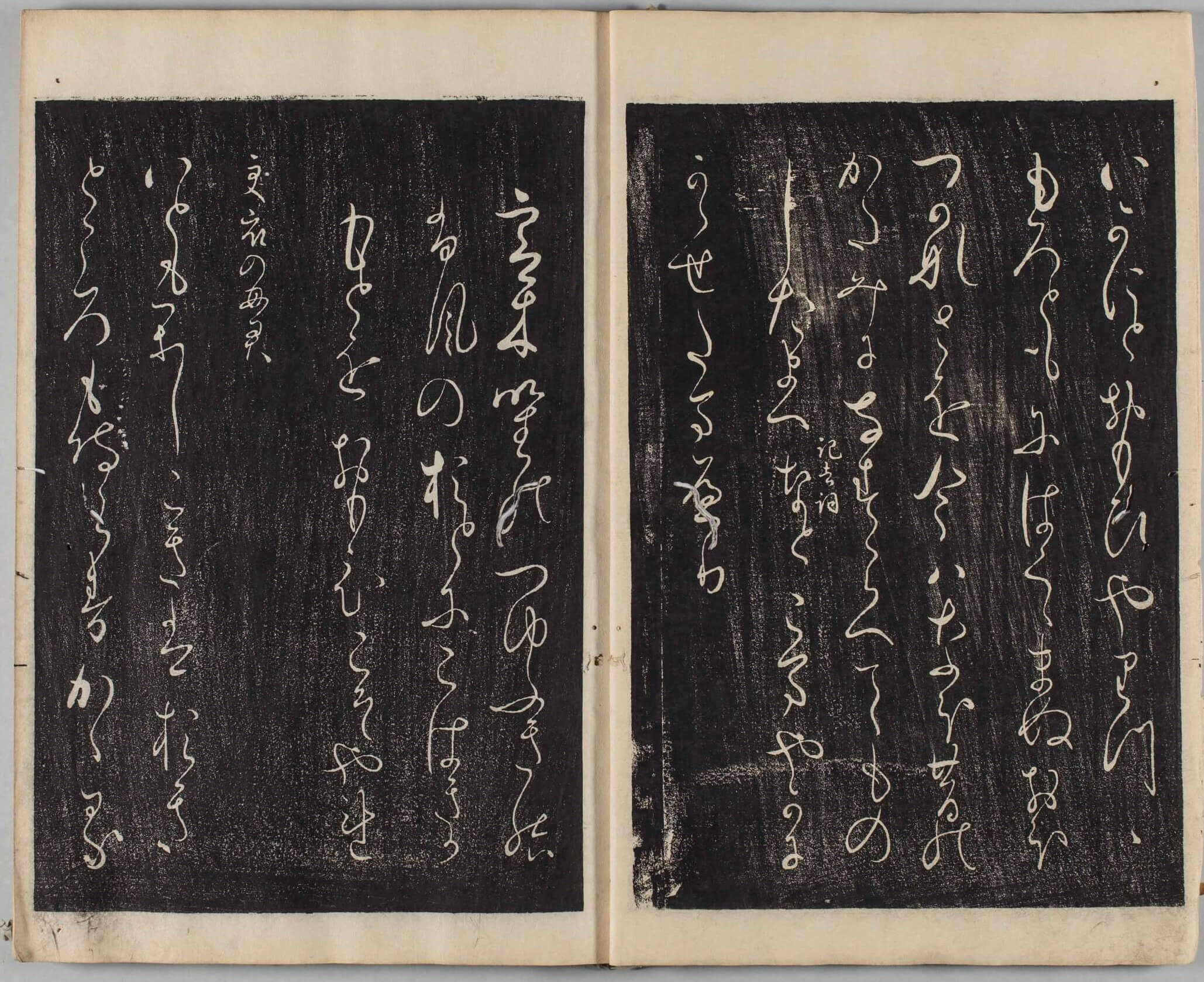

吉原扇屋の主人宇右衛門(演:山路和弘)は、天明期(1781〜89)の名妓で抱えの瀧川を書家として著名であった千蔭に師事させる一方、同じく花扇を書家の沢田東江(1732〜96)に師事させ、2人を競わせたと伝えられています。天明3年(1783)に蔦重が出版した北尾政演「青楼名君自筆集」(翌年『吉原傾城新美人合自筆鏡』と題して画帖仕立にして再版)には、千蔭流の瀧川と、東江流の花扇の書をその姿絵とともに見開きで鑑賞することができます。

扇屋瀧川(右)と花扇(左)

彩色摺絵本1帖 (もと天明3年)天明4年(1784) 版元:蔦屋重三郎 メトロポリタン美術館蔵

なお千蔭の吉原通いは、どうやら書の指南のためばかりでなかったのではと想像します。なぜなら、浮世絵師鳥文斎栄之(1756〜1829)が手がけた肉筆画「吉原通い図巻」に、千蔭らしき姿が描かれているからです。この作品に登場する通人2人連れ――実は、吉原大文字屋の香川を身請けした酒井抱一(絵師で姫路藩主酒井忠以の弟 狂歌師名:尻焼猿人)と千蔭がモデルと考えられます。

蔦重と千蔭、一見別世界の人間のようですが、吉原人脈として見れば、もともと何かつながりがあった可能性もあるでしょう。

さあ、地本問屋と書物問屋の二刀流となった蔦重は、これからどのような活躍をするのでしょうか。今後の展開にどうぞご期待ください。

参考文献:

林美一『艶本研究 続・歌麿』有光書房 1963年

ティモシー・クラーク「吉原の花」解説 『喜多川歌麿展』展覧会図録

千葉市美術館・大英博物館 1995年

浅野秀剛『浮世絵大事典』「大首絵」の項 国際浮世絵学会編・東京堂出版 2008年

鈴木淳『橘千蔭の研究』ぺりかん社 2006年

田辺昌子「鳥文斎栄之筆「三福神吉原通い図巻」について」『國華』1556号 2025年

元・千葉市美術館副館長、国際浮世絵学会常任理事。浮世絵史を研究している。学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課修了。2018年に第11回国際浮世絵学会 学会賞、2024年に『サムライ、浮世絵師になる! 鳥文斎栄之展』図録で第36回國華賞など受賞歴多数。著書・論文に『浮世絵のことば案内』(小学館)、『浮世絵バイリンガルガイド』(小学館)、『もっと知りたい 蔦屋重三郎』(東京美術)など。