老中首座・松平定信による締め付けが、戯作者や絵師たちなどの活動に暗い影を落とす中、喜多川歌麿は栃木町(いまの栃木市)の豪商の招きで当地に長く滞在し、大作「雪月花」や、数々の肉筆画を描いたといわれています。

今回の「『べらぼう』の地を歩く」は歌麿にまつわる伝承を探し、ここで描いたという絵に会いに栃木市を訪れます。

※この記事はNHK財団が栃木市と制作した冊子「べらぼう+栃木市」のための取材などをもとにして構成しています。

江戸時代、北関東有数の商都として栄えた栃木。江戸との交易に大切な役割を果たしたのが、市内を流れる巴波川です。川を利用して、栃木から江戸には木材や農産物が運ばれました。

1617年、家康の霊廟が日光に移され、東照宮が建立されて以降、朝廷からの勅使が通る街道沿いの栃木町は宿場町となり、人や物資が集まるようになります。船運による江戸との交易も盛んになり、商人たちは隆盛を極めます。

巴波川沿いには、豪商たちがたてた蔵がいまも立ち並んでいます。蔵を横目に、川面をゆったりと進む遊覧船は観光の目玉ともなっています。

訪れたのが近龍寺。墓所には、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でU字工事の福田薫さんが演じた豪商・釜屋喜兵衛と、益子卓郎さんが演じた釜屋伊兵衛の墓があります。本姓は善野(屋号が釜屋)。善野家は栃木町屈指の富豪でした。

喜兵衛は狂歌師としても知られ、「通用亭徳成」の狂名で歌麿の作品「巴波川杭打ち図」に狂歌を添えていて、伊兵衛は後述する肉筆画三部作「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」の制作を依頼したといわれています。

釜屋喜兵衛の墓です。喜兵衛は質屋や醤油問屋などで財を築きました。

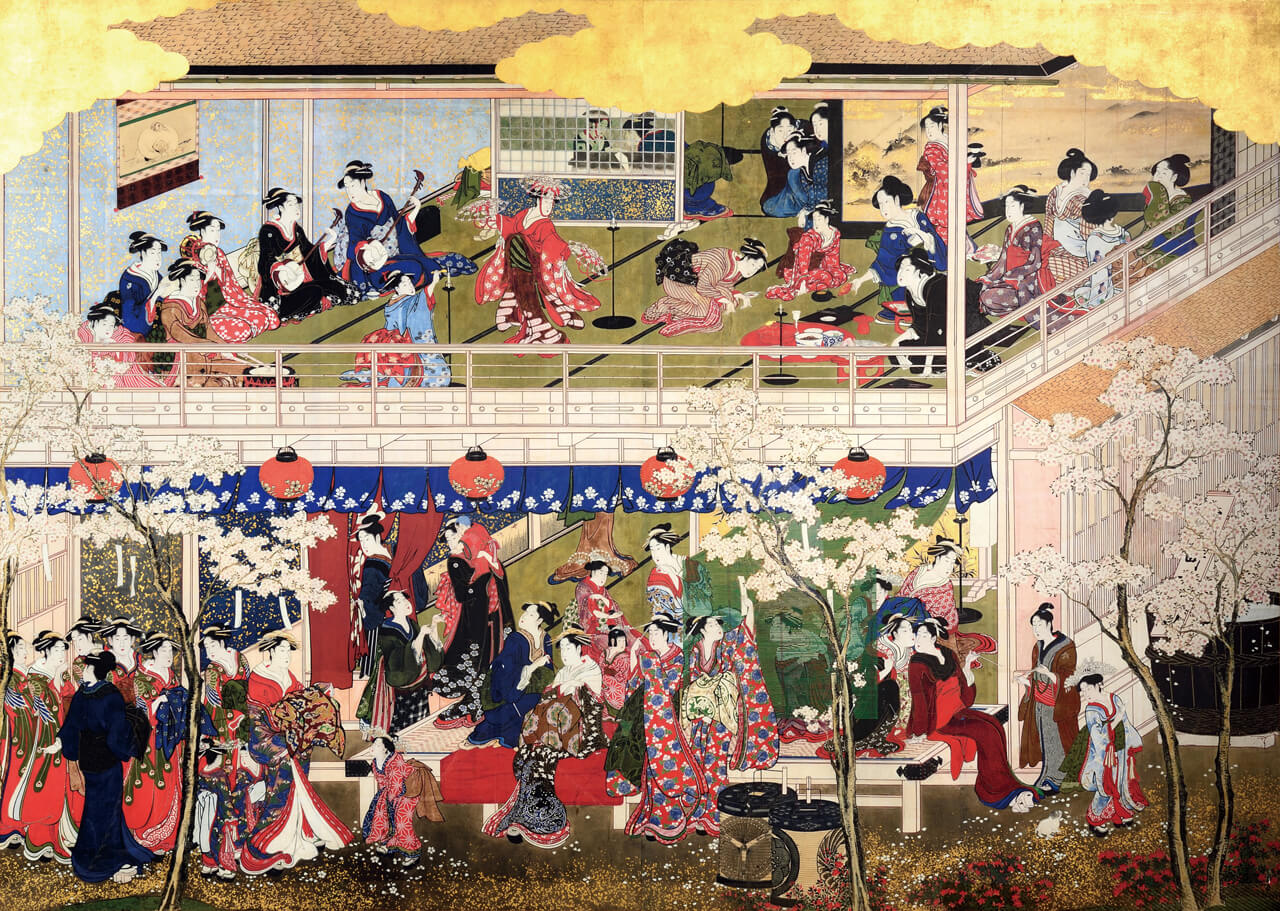

「雪月花」とよばれる、歌麿が江戸の花街を描いた3つの絵。描かれた年は特定されていません。3枚は明治になって美術商の手により海外に渡り、散逸します。現在、「品川の月」はアメリカのワシントンDC、「吉原の花」はコネチカット州ハートフォードの美術館に所蔵されていますが、栃木市立美術館では3枚の高精細複製画を所蔵しています。

「3点並べて定期的に鑑賞できるのは当館だけだと思います」と話すのは美術館学芸員の形井杏奈さん。

上の絵は「品川の月」。縦147cm,横319cmの作品です。

形井さん「3点の絵にはほぼ女性や子どもしか登場しませんが、『品川の月』には、左上、障子にうつる、たばこをふかす男性のシルエットが見えます。これは歌麿自身ではないかという説もあります」

「深川の雪」

歌麿晩年の作とされています。3枚のうちで最大のサイズ。縦198.8cm 横341.1cm。

「吉原の花」 縦186.7cm 横256.9cm

3枚にはいずれも善野家の家紋「九枚笹」が描かれています。この「吉原の花」は下段、中央あたり、幼子を抱く女性の着物に上に描かれています。

550年以上の歴史を持つ岡田家伝来の宝物などを展示する「岡田記念館」。ここに残る定願寺で近隣諸家の所有する書画の展観が開催された際の目録には、明治12年の11月23日に寺で展示会が開催され、この3作が展示されたことが記録されています。このことから、少なくとも、この年までは3作いずれも栃木市にあったことがわかっています。

歌麿の肉筆画は世界に50点ほどしか残っていないと言われています。栃木市立美術館はそのうちの3点を所蔵。いずれも、栃木の人々の依頼に応じて描いたものとされ、今世紀になって市内の民家などで発見されたものです。

「女達磨図」

辛い生活に耐え忍ぶ遊女の姿を、座禅を組む達磨大師に見立てた絵です。

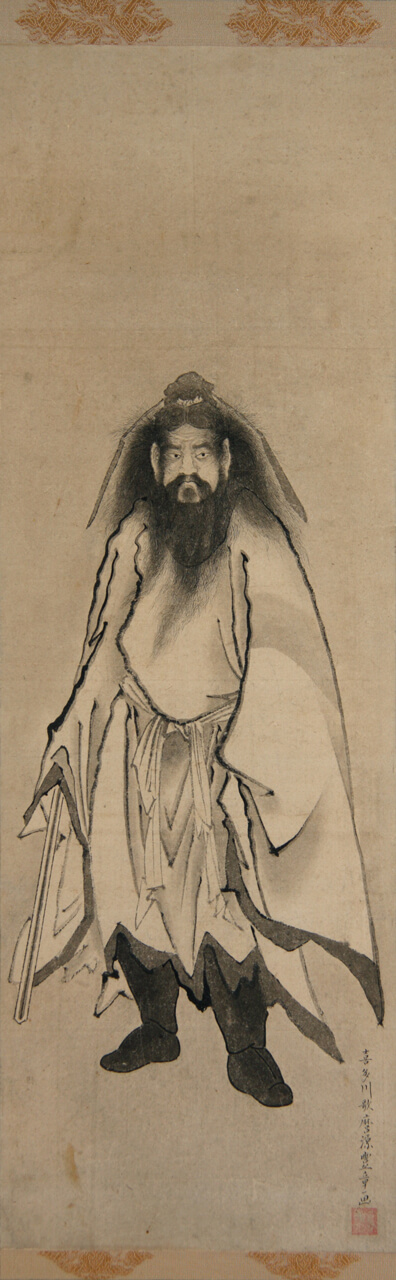

「鍾馗図」

疫病を退散させ、魔を除くとされる中国の神、鍾馗。子どもの健やかな成長を願って飾られたといいます。

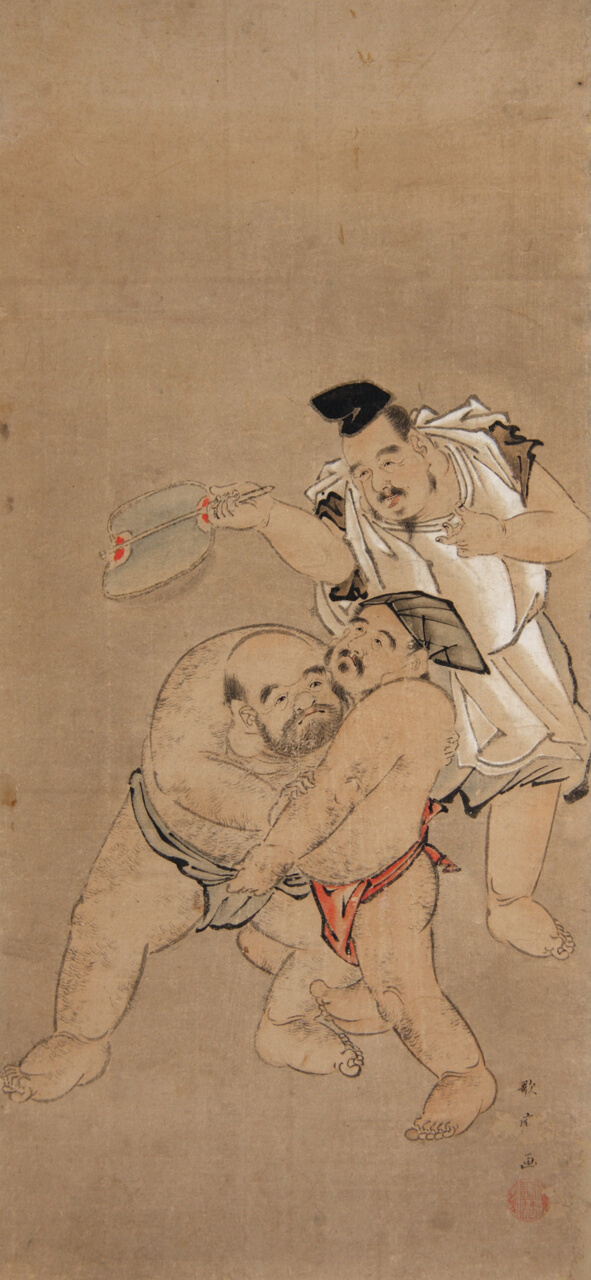

「三福神の相撲図」

3人の福の神が相撲に興じています。この絵も子どもの健康を願って描かれたと考えられています。

美人画によって、北斎らと並んで世界的な名声を得た歌麿。一般的に広く知られているのは浮世絵版画です。一方、肉筆画の存在はあまり知られていないかもしれません。貴重な肉筆画を通して歌麿を見つめる、そんなことができるのが、栃木市なのです。

最後に、耳より情報です。

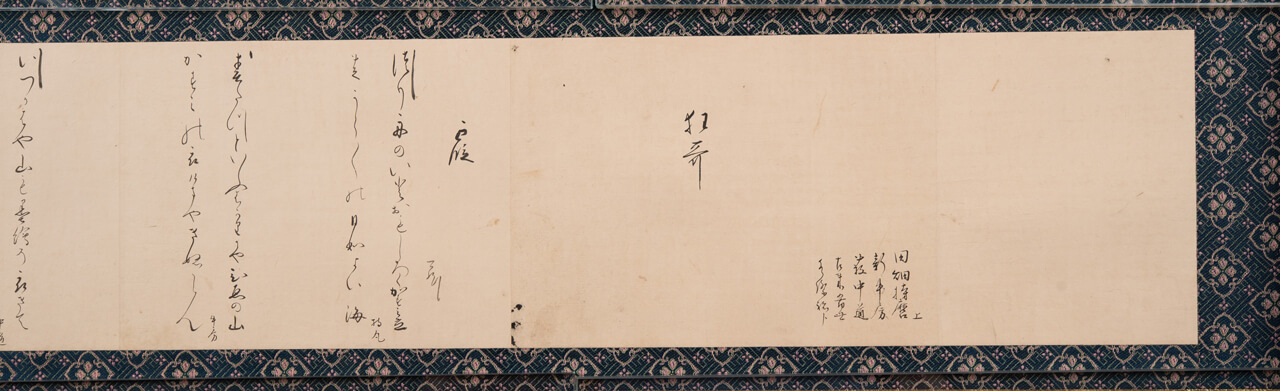

栃木市は歌麿だけではなく、大田南畝(四方赤良)ともゆかりがあります。狂歌ブームのさなか、狂歌をたしなむ栃木商人たちの作、六十首が赤良の添削を受けています。

上の写真は、添削状の冒頭です。

歌麿の絵や蔦重が出版した狂歌絵本には通用亭徳成(善野喜兵衛)ら栃木の狂歌師 たちの名がたびたび登場しています。

栃木市立美術館 – 栃木市ホームページ

TOURISM~栃木市観光情報 – 栃木市ホームページ

※ステラnetを離れます

(取材・文:平岡大典[NHK財団])

(取材協力:栃木市、ファイバーネット)

(写真[一部を除く] Kosuke Kurata)

主要参考文献:

渡辺達也 『歌麿と栃木 : 新考証』歌麿と栃木研究会

この記事は、NHK財団が制作したPR冊子「『べらぼう』+栃木市」のために取材した際の情報などをもとに構成しました。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください