「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で田沼意次の嫡男、田沼意知が江戸城内で斬りつけられ、亡くなりましたね。斬ったのは、将軍の警護などを担当していた佐野政言です。なぜ事件は起こったのか、今も多くの謎に包まれています。

今回の「『べらぼう』の地を歩く」は政言と事件の痕跡を辿ります。

※この記事は、NHK財団が制作するPR冊子「『べらぼう』+千代田区観光協会」などのための取材をもとに構成しています

佐野善左衛門政言(以下、政言)は旗本、佐野伝右衛門政豊(以下、政豊)の10人目にして、はじめての男子として生まれています。 佐野家はもともと三河の出で、代々、徳川家に仕えた番士でした。番士とは、主に警護や護衛にあたるもので、政言は安永2年(1773)に、17歳のときに家を継ぎ、番士として江戸城や将軍の警護などを担います。

まず、訪れたのは佐野政言住居跡。千代田区三番町、大妻女子大学の目の前。元禄11年(1698)からこの付近に佐野家の屋敷があったとされます。政言の勤務先である江戸城に近く、徒歩で15分程度でしょうか。

屋敷跡は「御厩谷坂」と呼ばれる坂に位置しています。徳川将軍家の厩舎があったことが、この坂の名の由来とされます。

だれも止めようとしなかった?

一代にして旗本から老中までに上り詰めた田沼意次は”成り上がり者“と蔑まれます。それゆえに、築いた地位を盤石なものにするためにも、息子の意知に世襲させることは悲願でありました。天明3年(1783)、意次は34歳の意知を老中に次ぐ地位である、若年寄に“大抜擢”します。しかし、そのことが周囲の反感を買ったことは想像に難くありません。

翌年の天明4年(1784)、3月24日に事件は起きます。

その日、江戸城内の御用部屋での政務を終えた意知は同僚とともに退出し、政言ら、将軍の警護にあたる番士の詰め所の前を通ります。そのとき、政言はいきなり意知を斬りつけたのです。その際に三度も「覚えがあろう!」と叫んだとされます。意知は鞘で防戦しますが、肩や股に傷を負ってしまいます。まわりには大勢の人間がいたにもかかわらず、止めようとする者はいなかった、もしくは、あまりのことに誰も止められなかったと言われています。

その後、離れた場所から駆け付けた70歳を超える松平対馬守忠郷らに取り押さえられた政言は、平賀源内が獄死したことでも知られる伝馬町牢屋敷に収監されます。

一方、意知は城内に詰めていた医師の手当てを受けたあと、神田橋御門内にある意次の屋敷に運ばれます。

事件の2日後、受けた傷が原因で意知はあえなく息をひきとります。4月3日、政言は申し渡しを受け、牢屋敷内で切腹。数えで28歳の若さでした。

「覚えがあろう!」の真意は

なぜ、政言は凶行におよんだのか。「覚えがあろう!」の意味とは? これまで、いくつもの説が語られてきました。そのうちのいくつかを紹介します。

・田沼家はもともと佐野家の分家であったとされ、意次が佐野家の家系図を借りたが、催促されたにもかかわらず返さなかった。

・佐野家の領地(今の群馬県高崎市あたり)にある神社「佐野大明神」を勝手に「田沼大明神」に変えられてしまった。

・出世のために賄賂を贈ったにもかかわらず、反故にされてしまった

などなど……。しかし、どの説も決定的なものはなく、推測の域を出ていないようです。

それにしても、なぜ、政言が斬ったのは意次ではなく、意知だったのでしょうか……。

田沼家の不運

最後に訪れたのは、台東区西浅草にある「徳本寺」。政言はここに眠っています。

「寺はもともと三河にあったのですが、その縁で佐野家の菩提寺でもありました。政言が切腹した後、父、政豊の依頼により、寺から遺体を引き取りに行ったそうです」と話すのは住職の白尾元理さん。白尾さんは住職でありながら、火山地質学が専門のサイエンスライターとして、いくつもの著作がある方です。

白尾さん「当時、冷害による米の価格高騰と数十万人が犠牲となった大きな飢饉が起きています。民衆はその怒りを田沼に向けます。意次にとって不幸なことに、ドラマで描かれていた浅間山の噴火だけではなく、実は、アイスランドの火山がほぼ同時期に非常に大きな規模の噴火を起こしていたのです」

――アイスランドですか……

白尾さん「世界史上、最大級の噴火でした。8か月に渡って浅間山の30倍のマグマを噴出したといいます。成層圏まで達した二酸化硫黄のガスが日射を遮り、その影響で北半球の気温は平均1~2度下がっています。日本とアイスランド、2つの火山の噴火が重なって、より深刻な冷害をひき起こしたのです」

――意次、ついていないですね。

白尾さん「歴史的な大規模噴火がふたつ同時期に起こってしまった。これは相当な偶然としか言いようがないです」

民衆は怒りの矛先を意次に向けます。そのような状況の中、佐野政言が意次の嫡男、意知を殺傷する事件が起こったのです。

“英雄”となった政言

意知の死の翌日から米価が下がります。民衆はこれを佐野政言のお陰と考え、彼を英雄視し、「世直し大明神」と称賛しました。

白尾さん「大勢の人が政言が埋葬された徳本寺を訪れ、寺は観光名所さながらの大変な賑いだったようです。山東京伝の弟の京山は、“門前に花や線香を売る所三か所出現し、地上の線香の煙り人を襲う”などと書いています」

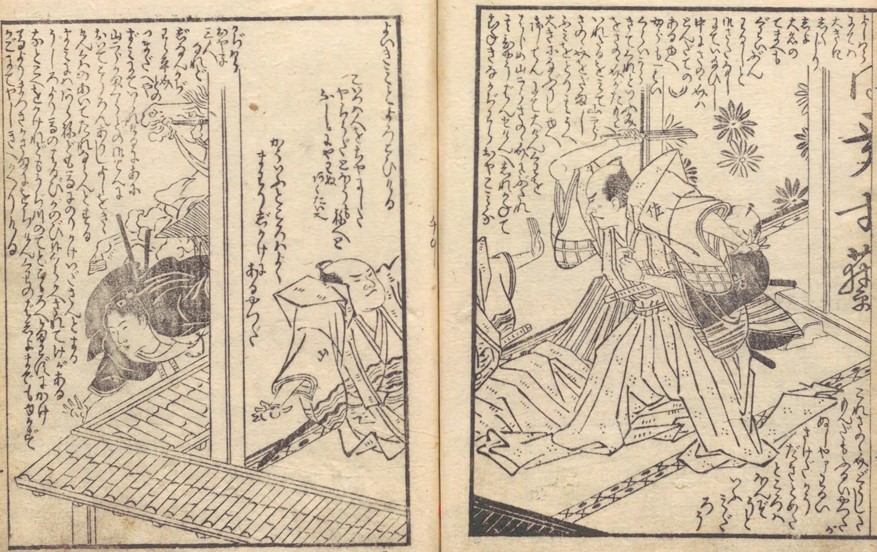

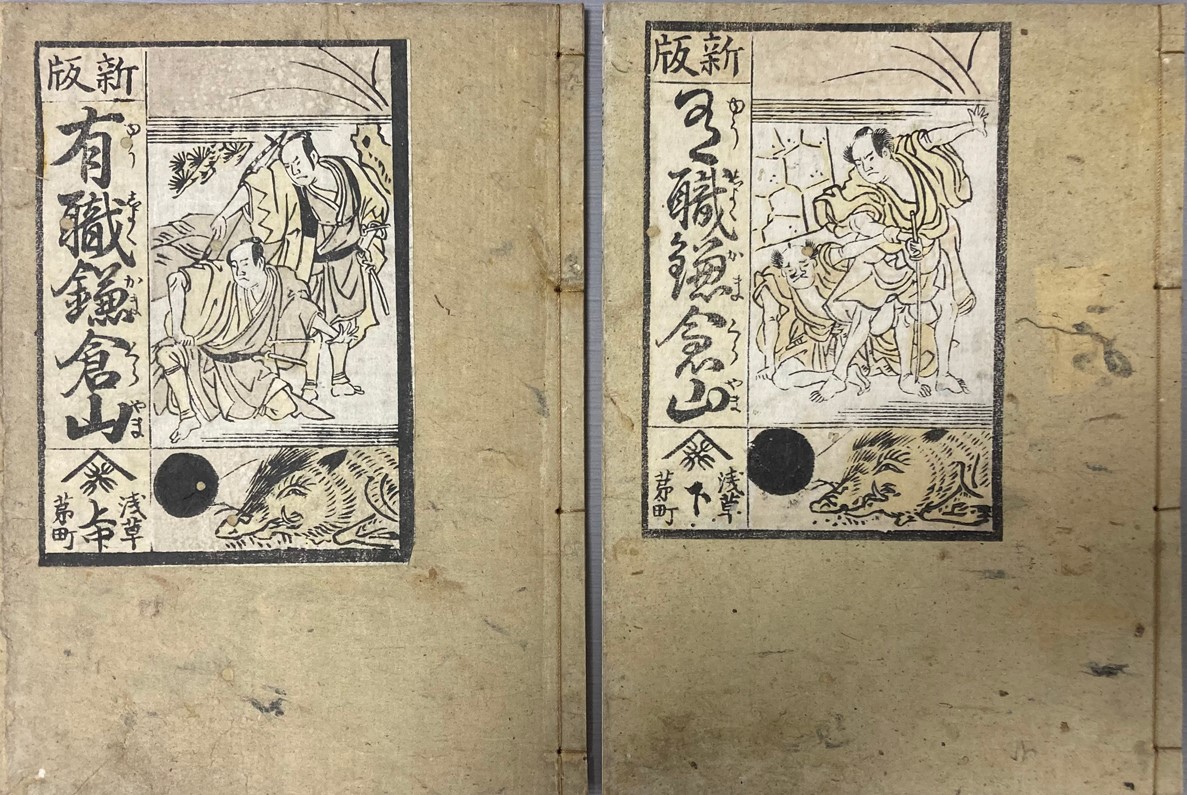

この事件は後に、登場人物名や時代設定を変えて脚色した歌舞伎の演目となりました。『有職鎌倉山』は、民衆の不満を背景にヒットし、昭和まで上演が続けられるほどの人気となります。

4月5日には徳本寺で政言の葬儀が行われています。しかし、佐野家の親族は参加できませんでした。

一方、意知の葬列では田沼に対する反感の大きさを物語るように、人々が石を投げ、罵声を浴びせたといいます

(葬列は、神田橋御門内の田沼家上屋敷から、田沼家菩提寺である勝林寺[当時は駒込蓬莱町(現・文京区向丘2丁目)にあった]までの間とされます)

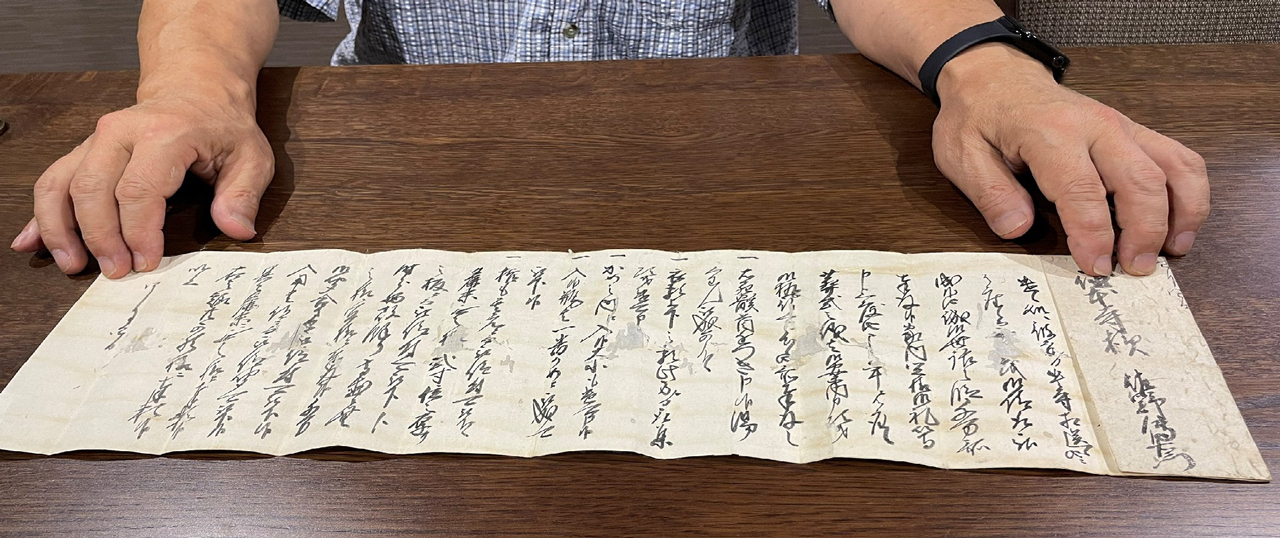

白尾さん「遺骸を地中深くに埋めるよう政言の妻が希望していると、父・政豊が徳本寺の住職にあてた手紙に書かれています。掘り返されるのを恐れたのでしょうか」

白尾さん「墓は、最初は土を盛っただけのものでしたが、その後、立派な墓石がたてられます。しかし、その墓石は東京大空襲などによって大きく損傷しました」

法名「元良院釋以貞」と刻まれていた文字も一部しか残っていません。

政言には子がなく、10人姉弟、唯一の男子であったため、佐野家は途絶えたとされます。

長崎出島のオランダ商館長イサーク・ティチングは、著書『日本風俗図誌』で事件に触れ、こう書いています。「この暗殺のために、日本が外国人に開放され、日本人が他国を訪問するのが見られる希望はまったく絶たれてしまった」(※1)

意知を、“井の中の蛙”である幕府の役人の中で、開国に目を向けた唯一の存在であったと称え、その死を嘆いたのです。

上の写真は政言の父、政豊が徳本寺にあてた手紙です 徳本寺の使者が遺体を引き取りに行ってくれたことへの礼を述べ、遺体の首を胴体につけて清めるよう依頼。納棺時の装束や、埋葬の際に甕に入れる品々の希望などが綴られています。

この徳本寺、ほかにも「べらぼう」と縁があります。

松前藩主・松前道廣の弟で、「べらぼう」では、ひょうろくさん演じる松前廣年は蠣崎波響という名で絵師としても活躍しました。徳本寺には波響の絵が保存されています。

また、政言の墓の隣にあるのは、その波響の絵の師匠、宋紫石の墓。紫石は長崎に遊学した経験を持ち、平賀源内が著した『物類品隲』の挿絵を描いたことでも知られています。(大河「べらぼう」若き平賀源内が学んだ“湯島聖堂”(東京・千代田区) | ステラnet)

「べらぼう」の登場人物は、こんなにも近い距離で重なり合っていたんですね。

徳本寺へは東京メトロ銀座線「田原町駅」から徒歩3分

(取材・文:平岡大典[NHK財団])

(取材協力:徳本寺、千代田区観光協会、牧之原市史料館)

主要参考文献および引用元:

(※1)引用元:ティチング著 沼田次郎訳『日本風俗図誌』雄松堂書店

安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』PHP新書

この記事は、NHK財団が制作したPR冊子「『べらぼう』+千代田区観光協会」等のために取材した際の情報をもとに構成しました。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください