寛政2年(1790)、「寛政の改革」のさなかのこと。自立支援のための更生施設であり、職業訓練所のはしりとも言える施設、「加役方人足寄場」が江戸に誕生します。この人足寄場の設立を命じられたのは火付盗賊改方、長谷川平蔵。

「天明の大飢饉」によって“無宿”となった多くの者が江戸に流れ着き、犯罪に走りました。そのため、人足寄場は彼らを集め、犯罪の予防を図り、江戸に治安を取り戻すことを目的としたのです。

今回の「『べらぼう』の地を歩く」は、人足寄場があった旧石川島(現在の中央区佃の一部)の周辺を訪れます。

※この記事はNHK財団が制作した冊子「『べらぼう』+中央区」のための取材などをもとに構成しています。

「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では、松平定信が火付盗賊改方、長谷川平蔵に「寄場」をつくるよう申しつけるシーンが出てきましたね。平蔵が定信に寄場の創設を提言したとする説もあるようですが、いずれにせよ、定信の命を受けた平蔵がそれを実行に移し、建設することを担いました。

中央区教育委員会の学芸員、増山一成さんに聞きました。

増山さん「無宿とは、罪を犯したり、勘当されて戸籍から外されるなどした人のことです。無宿となった人たちはきちんとした職に就けずに、罪を犯す事例も多くみられました。天明の飢饉のあとには多くの無宿が地方から江戸に集まり、江戸の治安が悪化します。問題を解決することは政権を担うことになった松平定信の急務でした。こうした背景があって、人足寄場は主に無宿のための施設として誕生します」

――寄場はどういった場所だったのでしょうか?

増山さん「人足寄場は無宿や過去に罪を犯した人などの更生と社会復帰を目指すための職業訓練施設のようなものです。労働は『刑罰』ではなく、対価として賃金が支払われ、そのうちの一部は積み立てられ、出所の際に職に就くための支度金として与えられています」

――進歩的な施設だったということでしょうか?

増山さん「まさに、そうですね。社会復帰を目的とした自立支援のための施設でした」

――どのような労働があったのでしょうか?

増山さん「油搾り、牢屋敷用の精米、草履作り、大工、左官、紙すきなどなど、多岐にわたっています。いずれも職業訓練としても機能していたようですし、寄場の外で労働を行うことも少なくありませんでした。また、心の持ちようを説いた『心学』を学ぶ時間もあって、月に3日ほどある休日には心学者が訪れて訓話を行うこともありました」

――収容された人にとっては、良い環境のように聞こえます。

増山さん「とはいえ、外とは隔絶した施設であることに違いはありませんし、創設してから30年ほどたった頃には追放刑を受けた人を収容するようになり、次第に刑罰的な要素が強くなってくるのも事実です。

定信による『寛政の改革』では財政再建のための質素倹約はもちろんですが、社会的事業としてこうした手厚い更生施設が設けられたことにも注目して欲しいですね」

では、現地に行ってみましょう。

東京メトロ・大江戸線の月島駅から、かつての寄場の一部にあたる「佃公園」に向かいます。スマホの地図アプリに従って進むと、「佃堀」と呼ばれる運河沿いを歩くことに。

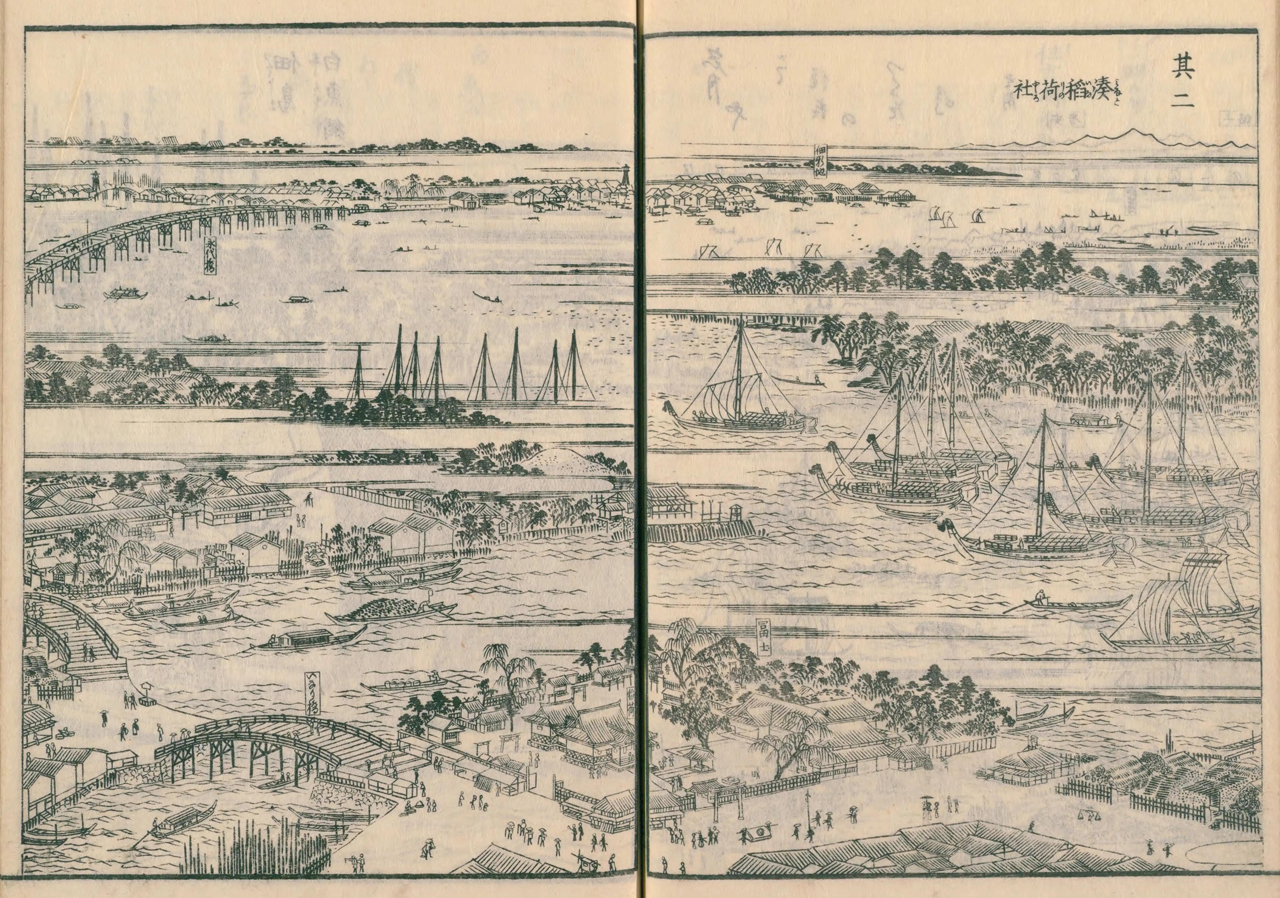

このあたりには老舗の佃煮屋が軒を連ねています。「佃煮」はここ佃をルーツとする名物料理。もとは漁師たちの保存食でした。(現在の佃は当時「佃島」と呼ばれていました。徳川家康によって移住させられた摂津の佃村[現在の大阪府西淀川区]の漁師たちが島を築造したために、その名がついたといいます)

ある佃煮屋では、軒先の暖簾がひときわ目をひきます。背丈は2メートルくらいあるのではないかという大きさ。店をのぞくと、うなぎ、はぜ、エビ、いろんな種類の佃煮がショーケースに並んでいます。珍しい? イカの佃煮を買って、つまんでみると、甘くてねっとりした食感。子どもにも好かれそうな味です。

「佃公園」は佃煮屋が並ぶ通りからすぐの場所にありました。

公園のまわりに立ち並ぶ高層マンションの住民でしょうか。大勢の子どもたちが起伏に富んだ園内をかけまわっています。

公園の中を進むと、隅田川沿いに案内板を見つけました。人足寄場がこのあたりにあったことを教えてくれます。

平蔵が定信から、後の人足寄場の設立を命じらたのは寛政2年(1790)2月でした。

寄場の建設にあたっては、短い工期で、出費を最小限にとどめたいとする定信の方針もあり、予算が十分ではなく、平蔵が節約に苦心したことが記録されています。

「べらぼう」でも、蔦重が平蔵に「人足寄場の割り当てはたったの年五百両」「金繰りがてぇへんだとお聞きしました」と言いながら金を渡すシーンがありましたね。

平蔵は“無宿を呼び寄せて労働力を強化し”、“毎日現場に臨んで、組の者を指揮し、人足共を叱咤して、工事をいそがせた”*1といいます。その結果、わずか2か月ほどで工事は完成します。

*1 瀧川政次郎著『長谷川平蔵 その生涯と人足寄場』朝日選書より(以下~*6)

平蔵は寄場に庶民から篤く信仰されていた小祠(お稲荷さん)もつくっています。“この稲荷社は、人足寄場鎮守の氏神となり、その祭礼の日には人足の作業を休ませた”*2そうです。

寄場には寛政期、百数十名程度が収容されていましたが、後には、六百名を超えたこともあったようです。

寛政4年(1792)にその任を解かれるまで、少ない予算の中、金策などに苦心しながら、平蔵はその役目を果たします。

平蔵は定信に嫌われていた?

法制史学者であり、平蔵と人足寄場について研究を重ねた故・瀧川政次郎氏は著書『長谷川平蔵 その生涯と人足寄場』の中で、平蔵は“捕り物の上手として後世に伝うべき人物ではない。彼が創意工夫を凝らし、心血を注いで経営した生涯の大事業は「人足寄場」の創設とその経営である”*3と述べています。

火付盗賊改の大役をこなしながら、人足寄場の創設という大仕事を成し遂げた平蔵ですが、定信からは黄金五枚と、ご褒美程度を賜っただけでした。

同著はさらに続きます。

火付盗賊改を大過なく勤め上げたものは、栄転するのが常例であったにもかかわらず、平蔵には“待てど暮らせど、その栄転の輝かしい日は、終に来なかった”*4

“定信が平蔵の寄場創設の功に酬いるだけのことをしてやらなかった”のは “定信が平蔵を「功利をむさぼる山師」であると観ていたからである”*5

“定信の平蔵に対する嫌悪の感情は彼の自叙伝とも言える「宇下人言」の書きざまに露骨に現れている。(中略)平蔵を姓のみで呼び捨てにするか、「長谷川何がしこゝろみんといふ」という如く(中略)平蔵を貶しめて呼ぶ“*6と。

定信は平蔵の手腕を評価してはいたけれども、その剛愎で闊達な人柄を嫌っていたようです。

人足寄場はその後、函館や長崎など各地につくられ、全国的に普及しました。

平蔵の作った寄場はその後、明治になると石川島徒場となり、その後、巣鴨に移され、現在の府中刑務所へとつながります。

写真左が案内板。右奥に見えるは石川島灯台を模したモニュメント。その下は公衆トイレになっています。もとは慶応2年(1866)に「隅田川を船が安全に航行できるように」と、人足寄場奉行の清水純畸が寄場で生産した油搾りの収入で築いた灯台があったそうです。

案内板を背にし、隅田川の大きな流れをのぞみます。佃大橋を渡れば築地につながるのですが、奇遇なことに、平蔵はその築地鉄砲洲(現在の中央区の湊あたりにあった屋敷)で生まれて(※)、19歳までを過ごしたとされます。

(※生誕地については,他にも赤坂など諸説あるようです)

周囲には高層のマンションなども立ち並び、ここに江戸時代の人足寄場の名残はありません。それでも、佃周辺には、水路、住吉神社、隅田川、佃煮を売る店、灯台を模したモニュメントなどがいまも残り、江戸時代の風情が残る美しい景色を形作っています。

佃大橋を築地、明石町方面に渡ったところで見つけたのが「佃島渡船場跡」の碑。

「佃島渡船」は17世紀半ばにはじまり、昭和39年に佃大橋ができるまで続きます。日常の交通手段だけではなく、佃島の「住吉神社」への参詣客などで賑わったといいます。ちなみに、寄場専用の渡船場もありました。

中央区観光協会 | 銀座 日本橋 築地 月島 人形町 東京 観光 | グルメや歴史など魅力を発信

中央区ホームページ/中央区内の文化財

※ステラnetを離れます

(取材・文:平岡大典[NHK財団])

(取材協力:中央区教育委員会 中央区・中央区観光商業まつり実行委員会)

主要参考・引用文献:

瀧川政次郎『長谷川平蔵 その生涯と人足寄場』朝日選書(*1~6を引用)

人足寄場顕彰会編『人足寄場史-我が国自由刑・保安処分の源流』創文社

京橋月島新聞社編『月島発展史』京橋月島新聞社

この記事は、NHK財団が制作したPR冊子「『べらぼう』+中央区」のために取材した際の情報などをもとに構成しました。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください