NHK財団では、情報空間の課題の解決方法や、一人ひとりが望む「情報的健康(インフォメーション・ヘルス)」を実現するためのアイデアを募集し、社会実装に向けての取り組みを進めています。

(詳しくは財団の公式サイト「インフォメーション・ヘルスアワード」をご覧ください)※ステラnetを離れます

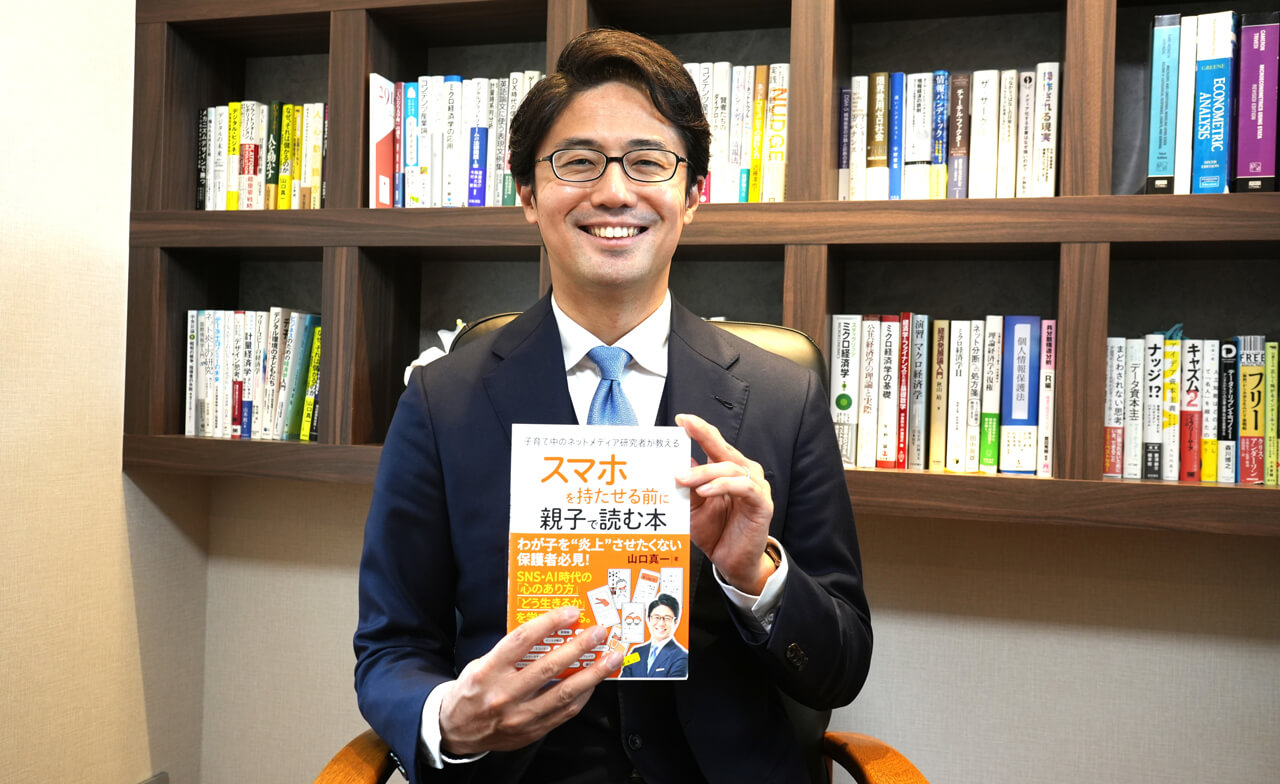

「インフォメーション・ヘルスアワード」選考委員であり、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの山口真一准教授に、ネット時代のスマホやSNSとの付き合い方、そして目指すべき情報社会について、計量経済学の視点から見た情報空間の健全性「情報的健康」の重要性について伺いました。

「みんなの幸せ」につなげたい――計量経済学と実証研究で社会課題に挑む

――ご専門の「計量経済学」と“情報空間における社会課題”は先生の中でどのようにつながっているんでしょうか?

山口 計量経済学は、経済理論に基づいて数学モデルを構築し、統計的手法で社会現象の原因や背景を実証的に明らかにする学問です。GDP予測や経済成長分析などが典型例ですが、単なる相関ではなく複数の変数を使って根拠を示せるのが特徴です。

私はこの手法を経済分野だけでなく、SNS上のフェイク情報や誹謗中傷などの社会課題にも応用しています。最近は「サイバネティック・アバター※」と幸福感の関係も研究しています。経済学の王道からは外れているかもしれませんが、本来の理念とは離れていないと考えています。

※仮想空間にある自分の分身(アバター)を動かすことで、現実の世界に価値を創り出す技術のこと

経済学の使命のひとつは「社会的厚生を最大化する政策を考えること」です。経営学が企業の利潤最大化を目指すのに対し、経済学は社会全体を対象にしていて、人々の幸福感の総和を高めることを目標としています。

SNSやAI時代の情報環境を実証的に研究し、知見を社会に還元して気づきを促すことは、経済学の理念と一致していると思います。

研究者としてのミッションは、こうした知見を社会に還元し、人々の行動変容を促してより幸福な社会を築くことです。論文掲載も重要ですが、メディア発信や書籍出版を通じて自分の言葉で一般の人にも分かりやすく伝えることも、研究者にとって大切な役割だと考えています。

――SNSや情報空間に問題意識を持たれたきっかけは?

山口 SNS研究のきっかけは博士課程3年生で注目した「ネット炎上」です。炎上は頻発していましたが、最も深刻だと感じたのは「表現の萎縮」でした。誰もが発信できる時代なのに、攻撃リスクが高まり、人々が発信を控えるようになり、健全な言論空間が失われてしまう。この社会的コストを明らかにするため、計量経済学の手法を使えると考え、2014年に研究を開始。それが2016年出版の『ネット炎上の研究』(勁草書房)となりました。この本を出したことが今の活動につながっています。

きっかけは炎上研究でしたが、炎上だけが課題ではないと気づきました。2016年頃にはフェイク情報や誹謗中傷、人権侵害、SNSでの比較によるネガティブな影響など、情報空間には多様な問題があることを実感しました。

現在はそれらを俯瞰し、ソーシャルメディアマーケティングやAIのインパクトも含めて研究対象を広げています。私の専門は「手法」なので領域に縛られず応用できるのが強みです。情報空間の課題は複雑化しており、エビデンスに基づく実証研究が不可欠です。今は内閣府のAI戦略会議の委員など、様々な政府有識者会議委員も務め、調査結果を踏まえて政策議論に参加することが研究者としての使命だと考えています。

研究を通して一貫して大切にしているのは、「みんなの幸せにつながる社会貢献をすること」です。それが研究者としての使命だと考え、常に社会と接続した研究を意識しています。

――インフォメーション・ヘルスアワードでは、選考委員として様々な応募作品をご覧いただきました。今年の作品はいかがでしたか?

山口 毎回多様な提案が寄せられ、選考しながらとても興味深く感じています。特に惹かれるのは「人々に気づきを与えるタイプ」のアイデアです。一方で「削除すべきだ」といった強い主張もありますが、それは表現の自由を奪う可能性があるため、できるだけ人間の意思による行動変容を促すことが大切だと考えています。自由は責任を伴う重要な価値です。

これまでの受賞作には「気づき」や「自発的な変化」を促すものが多く、良い傾向だと思います。ただ、「情報的健康」の意味が十分に伝わらず、誤解された提案も見受けられるため、今後はより丁寧に説明していく必要があると感じています。

ジャンク情報時代、個人の選択が社会の健全性を作る

――現在の情報環境の中で、先生が今、もっとも関心をお持ちなのはどんな分野ですか?

山口 最も問題意識を持っているのは「インテグリティ」、つまり情報の信頼性が損なわれている点です。誰もが発信できる“人類総メディア時代”となり、民主的な熟議が進むどころか、誹謗中傷やフェイクニュース、陰謀論などが拡散しやすい状況になっています。特に「アテンション・エコノミー」の構造が深刻で、注目が収益につながるため、迷惑系YouTuberや暴露系コンテンツが増え、情報の偏りや閉鎖性(フィルターバブル、エコーチェンバー)も懸念しています。

「情報的健康」の良いところは、こうした構造的な問題を追及するだけでなく、人々に“気づき”を促す視点があることです。たとえば、食品の成分表示のように、情報を開示することで選択の自由が生まれ、最終的には個人の判断に委ねられる。情報の世界でも、一人ひとりが考え、取捨選択できることが重要だと考えています。こうした「考える力」を育てることが、情報社会を健全に保つために欠かせません。

今では食品パッケージにカロリーやタンパク質などが表示されていますが、これは制度だけでなく、「それらの成分表示を見て、バランスよく食べることが大事」という価値観が社会に浸透した結果です。「情報的健康」も同じように価値観が広がることで、一人ひとりが選択できる社会になると期待しています。

一方で、ジャンクフードばかり食べれば健康を害しますが、“ジャンク情報”はすぐに命に影響しません。極端な話、陰謀論を信じて本人が幸福でも、社会全体では民主主義や公共性にとってマイナスです。これは環境問題にも似ていて、個人の利得と社会全体の最適が一致しないという構造上のギャップがあります。教育や啓発でこのギャップをどう埋めるかが、「情報的健康」の大きなテーマです。

親子の対話から始まるデジタル時代の家庭教育

――先生には10歳の息子さんがいらっしゃいます。父親として、スマホ利用については、どのような対話をされていますか。

山口 10歳になると周りの子がスマホを持ち始め、息子も「スマホ欲しい」と言いましたが、我が家では「小学生の間は持たせない」方針です。学校でネットを使う機会もあるので、少しずつ慣れていけばいいと考えています。

本を書いた際、息子にゲラを読んでもらうと「広告収入の仕組み」や「フェイク情報の見分け方」に興味を示し、質問してくれました。インターネットが「世界中とつながるもの」と理解し、怖さも感じているようですが、まだ十分とは言えません。AIやネットに関心があり調べることもありますが、フェイク情報や誹謗中傷への理解は浅いと感じます。

フェイク情報はネットだけでなく日常にもあります。息子は学校で聞いたことをよく話しますが、間違った情報も混じります。そんな時は「情報は間違っていることもある」「~~という点でおかしなところがあるよね?」と質問し、一緒に考えます。最近では息子自身も「この情報は違うかも」と自然に考えるようになりました。ネットと日常が密接につながっていることを実感しています。

――日頃からよくお話されていて、コミュニケーションが取れているんですね。

小学生のうちは、親子のコミュニケーションをしっかり取ることが大切だと思います。中学生になりスマホを持つと、SNSでトラブルに巻き込まれる可能性がありますが、子どもがすぐ親に相談できれば、早く対応し一緒に解決策を考えられます。

総務省と行った研究でも、コミュニケーション量が多い家庭ほどネットトラブルの発生率が低いという結果が出ています。忙しい中でも、子どもと話す時間を意識して持つことが重要だと思います。

――愛知県豊明市で「スマホ2時間条例」が施行され、約4割の家族の会話が増えたという声もあります。

山口 「話すきっかけ」はとても大事です。コミュニケーションができれば、そこから家庭内のルールづくりにもつながります。私の調査でも、家庭内ルールとフィルタリングサービスを併用している家庭はネットトラブルの予防効果が高く、逆にフィルタリングだけではほとんど効果が見られません。

また、家庭内ルールは親子で話し合って一緒に作ると継続率が高く、親が一方的に決めると守られにくい傾向があります。子どもが納得した状態で「こういう危険があるからこうしよう」「使いすぎないようにこの時間にしよう」といった形でルールを作ることが大切だと思います。

――ただ、リスクの面ばかり伝わっても、いけませんよね?

山口 私は「適切なプロセスを踏むこと」がとても大事だと思っています。SNSやAIはポジティブなインパクトを持つ素晴らしい道具ですが、大きな力にはリスクも伴います。だからこそ、リスクを理解した上で適切に使うことが重要です。

日頃から子どもにも「正しく使うことが大事」と伝えています。使いすぎは依存につながりますが、例えば1日1〜2時間と決めれば有用なツールになります。そうした可能性についても意識して伝えています。

息子は「宿題やレポートにAIを使うのはダメ」と考えていますが、友達から面白い話を聞いてきました。ポスター制作でAIに標語を相談し、一緒に試行錯誤したそうです。それは良い使い方だと思います。逆に、AIに丸投げして出てきたものをそのまま使うのは良くありません。AIもSNSも使い方次第で効果は大きく変わります。だからこそ、ポジティブな面を伝えつつ、リスクをしっかり抑えることが大事だと常に話しています。

――今のお話を伺って、リテラシーは『教える』というより『育む』ことが大切なのかなと感じました。

山口 今は情報が簡単に手に入る時代で、知識へのアクセスは増えましたが、その分“考える時間”が減っていると感じます。情報を見て「そうなんだ」で終わらせず、意識的に考える時間を持つことが必要です。息子にも「本で読んだことをそのまま言うだけでなく、なぜそうなのか考えてから話そう」と伝えています。会話でも「なんで?」と聞くだけでなく、自分の理由を持って話すことが大事です。ネット社会では、こうした“考える力”がますます重要になると思います。

フェイク情報に気づくきっかけも、論理的に考えた結果「なんか変だな」と思うことが多いです。以前のアンケートでも「自分で考えて気づいた」という回答が多くありました。つまり、考えることでフェイク情報に気づける。だからこそ「考える」ことを意識することが重要です。

この本にも「心のあり方」や「どう生きるかを学び、考える」と書きました。SNSやAI社会では、単に使い方を教えるだけでなく、「どう考えるか」「他者をどう尊重するか」といった生き方そのものがますます重要になると感じています。子どもにも、その視点を意識して伝えています。

歴史から学び、AIと共に築く――教育・制度・技術の“三位一体”で課題を乗り越える

――これからの情報空間について、先生ご自身はどこに向かって行ったらいいとお考えですか?

山口 これからの情報社会は新しい段階に入りつつあり、私は「過去の歴史から学ぶこと」を意識しています。近代化では軍事革命や産業革命が社会構造や価値観を変えました。産業革命後は「勝つ=経済力」という価値観が生まれましたが、情報社会も同じような転換期にあります。

ネットの普及からまだ数十年、情報社会は発展期に入ったばかりで、今後どう成熟させるかが問われています。ビジネスの価値観も「所有」から「つながり」や「共感」へと変化し、子どもたちがユーチューバーに憧れるのも、人とつながり感謝されることに価値を感じるからです。

黎明期には必ず課題が生じます。産業社会では労働問題や環境破壊がありましたが、教育・制度・技術の“三位一体”で改善されました。情報社会も誹謗中傷やフェイク情報など、過剰な発信力による問題があり、これから制度・技術・教育で改善する段階です。

将来、思考を直接伝える技術が進化し、サービス化するかもしれません。人と人とのつながりはより広く、濃くなっていきます。だからこそ、今のSNS問題を解決できなければ、人類は次の進化に対応できません。重要なのは「他者を尊重し、自分を尊重する」道徳心です。誹謗中傷はこの基本が守られないために起きます。比較によるストレスも増えるため、自己肯定感を高めることが必要です。

その実現にはAIの力も活用できると思います。たとえばYahoo!ニュースでは侮辱的コメントにAIが確認を促す仕組みを導入し、不快な投稿が24%減少しました。制度・教育・技術が倫理的行動を支える手段になり得ます。私が目指すのは、他者への配慮と自己尊重が自然に根づいた成熟した情報社会です。その実現のため、私は研究を続けています。

(取材・文 社会貢献事業部 木村与志子/写真 石井啓二)

(お問い合わせはこちら)。※ステラnetを離れます