防災ワークショップ「災害からペットを守る」(主催:日本動物愛護協会)。4回目となった福岡市の会場、福岡市民ホールには320人の皆さんが集まりました。第1部「避難シミュレーション」、第2部「チコちゃんと学ぶ防災クイズショー」に続き、第3部「災害現場に学ぶQ&A」では2016年に起きた熊本地震に焦点を当て、当時のペット救護対応から得られた教訓を、会場の皆さんと共有しました。

震度7を2回観測した熊本地震

2016年4月に起きた熊本地震は、益城町で最大震度7を2回観測、災害関連死を含め、278人が亡くなりました。県内40市町村で19万8,000棟余りが全半壊するなどし、暮らしや経済に大きな影響が広がりました。

飼い主の対応(1)赤藤さん「壊れた自宅で犬と3か月」

赤藤輝雄さんは、当時、震源に近い益城町の自宅で被災しました。家は全壊判定を受けるほどの被害を受け、近くの小学校に妻と犬を連れて避難しました。混雑する避難所は「とても犬と一緒に長居できる雰囲気ではない」と感じ、壊れた自宅に戻り、長引く地震活動と雨漏りに耐えながら3か月を過ごしました。「その後、仮設住宅に移れることになり、正直、ホッとしました」と率直な心境を語りました。

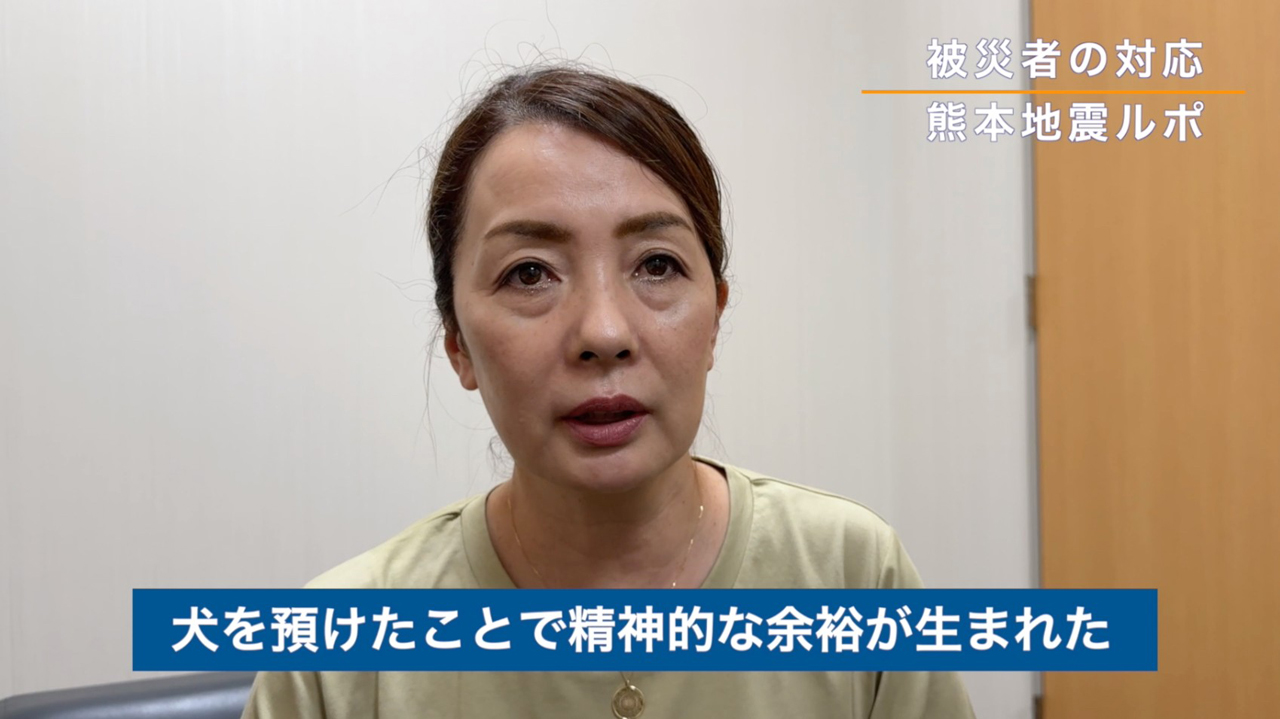

飼い主の対応(2)野崎さん「思い切って犬を預けた」

野崎加代子さんは、熊本市内のマンションで激しい揺れに襲われました。家具は倒れ、玄関ドアは歪み、近くの小学校に避難してグラウンドにクルマを停め、犬と一緒に3週間、車中泊しました。その後、県獣医師会の仲介で犬を大分県九重町にある救援センターに預け、生活の再建を進めました。「犬を預かってもらったことで精神的な余裕が生まれ、とても助かりました」と当時を振り返りました。

当時、支援する側では何が起きていたのか

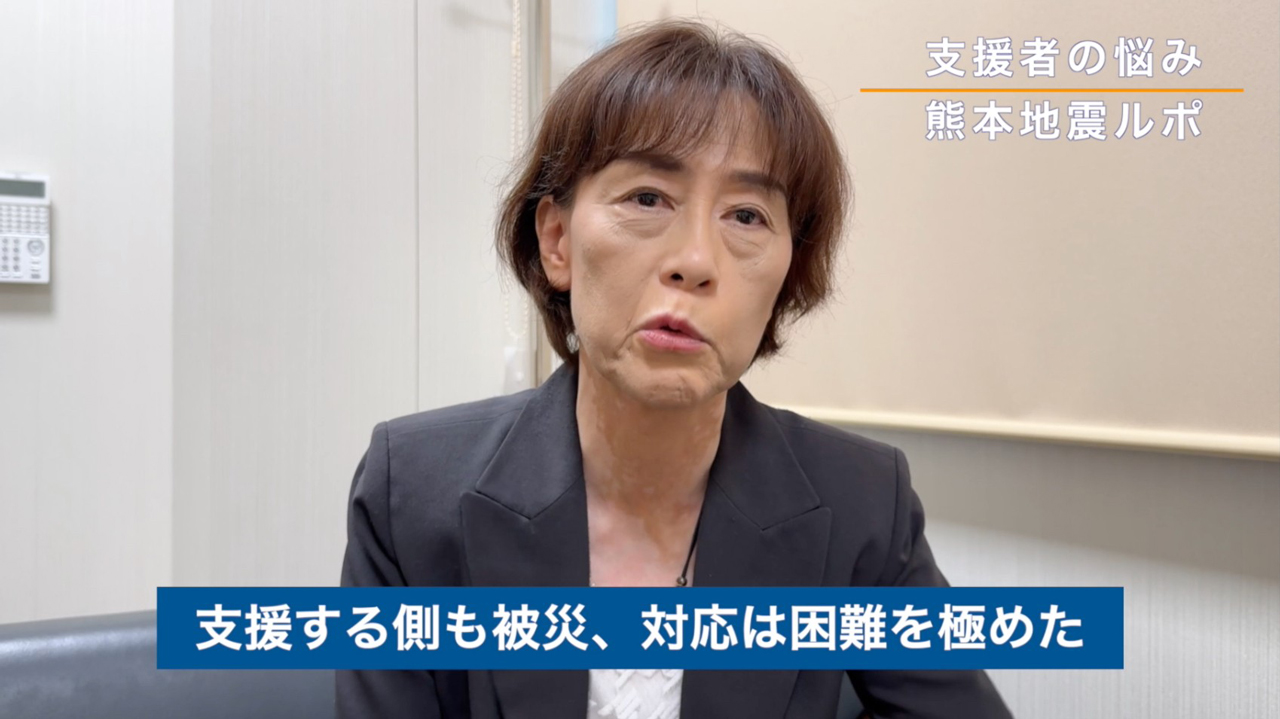

熊本地震では、震源から半径10㎞圏内に県庁や県獣医師会などの施設が集中し、支援する側も「被災者」となりました。当時、熊本県の職員としてペット救護本部の立ち上げに尽力した江川佳理子さんも、そうした「被災者」の一人です。ライフラインが止まった状況で、熊本市内の自宅に高校生と中学生の子供たちを残し、被災者支援に追われました。

ペット救護の初動の立ち遅れに対し、事情を知らない動物愛護団体から厳しくお叱りを受けることも少なからずあり、苦しい日々を過ごしたと言います。「県職員として力を尽くしたい気持ちと、自分自身が被災して追い詰められた気持ちと、その狭間で辛い時間を過ごしました。そうした日々の記憶が今も心に引っかかっています」と胸中を語りました。

震源となった益城町で、中心的な避難所となったのが益城町総合体育館です。

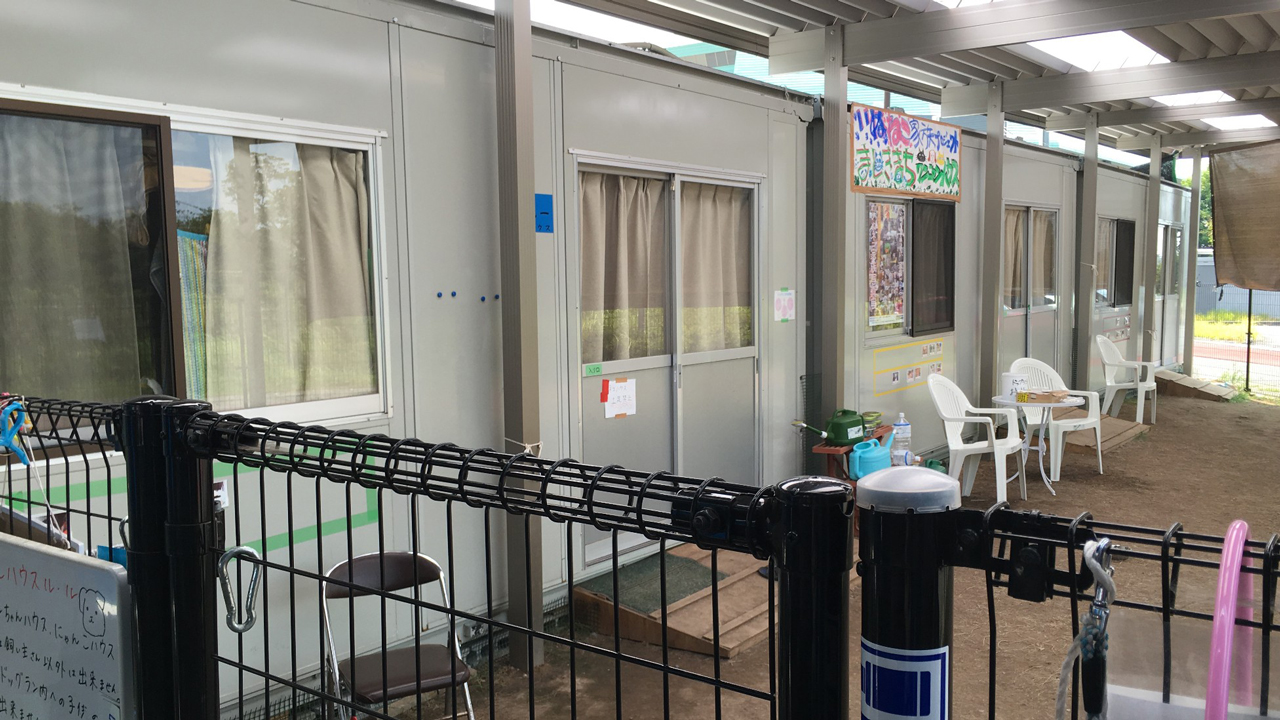

多い時には1,000人を超える人々が避難し、当初は犬や猫を連れた被災者と、そうでない被災者が館内で身を寄せ合う状況でした。

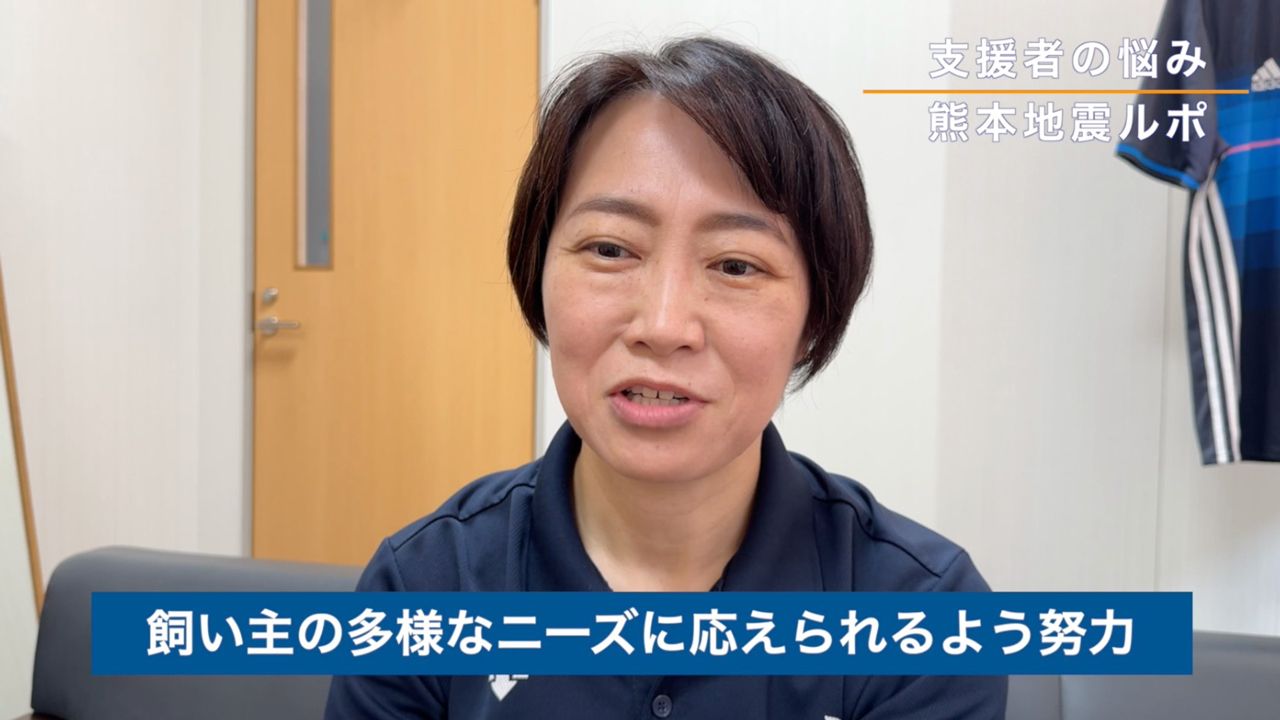

益城町から避難所の運営を委託された熊本YMCAの丸目陽子さんは、被災者と犬猫の居住空間を分ける施策を進めました。環境省が主体となり、体育館に隣接した敷地に被災者の犬猫を預かる「益城町わんにゃんハウス」の設置が実現。丸目さんは「被災者の中には動物が苦手な人もいるので、トラブルを未然に防ぐためにも不可欠な施策だったと思います」と当時を振り返りました。

広域支援1 獣医療チームがやって来た

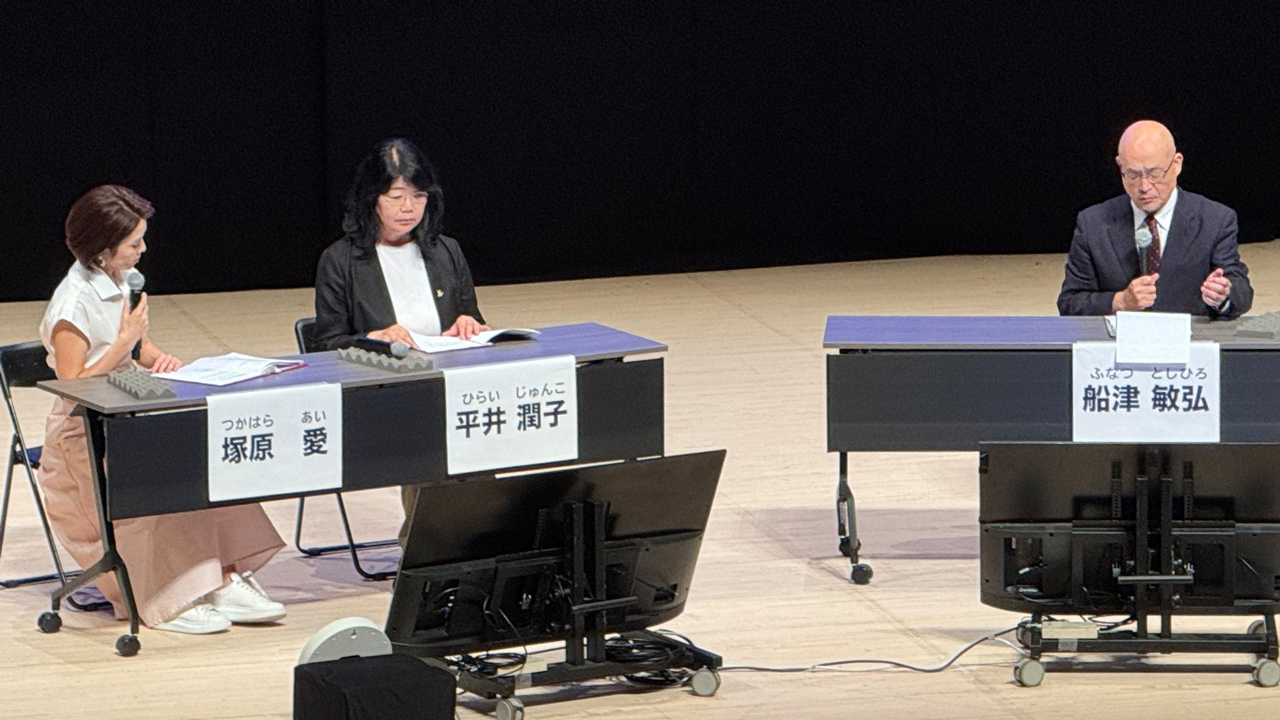

福岡県行橋市の獣医師、船津敏弘さんは、熊本地震が起きる3年前の2013年に、獣医師や獣医療に携わる専門家による災害派遣獣医療チーム「福岡VMAT」を全国に先駆けて組織し、訓練を重ねていました。

熊本地震の発生翌日に先遣隊3人を被災地に派遣し、被災状況の調査を開始。しかし、安全上の理由から活動許可が出ず、地震発生の10日後、熊本県からの出動要請を受け、獣医師や看護師、トリマーなど5人の本体チームを派遣、2週間にわたって被災地の避難所を巡回し、診療に当たりました。

船津さんは、ワークショップの第3部のゲストとして当時を振り返り、「規模の大きな災害では、普段、そこで活動している獣医さんも被災し、思うような活動が出来ません。私たちのような獣医療チームが支援に入ることで、急場を凌ぎ、やがて地元の獣医さんたちに緩やかにバトンタッチしていく形が、災害支援として望ましいと考えています」と広域支援の重要性を語りました。

広域支援2 動物救援センターが開設

大分県九重町には、全国初の常設型のペットシェルター「九州災害時動物救援センター」(運営:九州動物福祉協会)があります。標高800mの冷涼な高原に10,000坪の広大な敷地を有し、犬や猫の収容棟や、運営に協力するボランティアのための宿泊棟などが整備されています。

熊本地震が発生した当時は整備中でしたが、工事を早め、2016年6月から収容を開始しました。熊本地震では犬54頭、猫24匹を預かり、前述の野崎加代子さんの愛犬も、この施設でお世話になりました。船津敏弘さんが副センター長を務め、ワークショップ監修役の平井潤子さんも創設に関わりました。収容棟には温泉を利用した床暖房も敷設されています。

船津さんは「都市部からはクルマで数時間かかりますが、自然環境に恵まれ、ここに来ると災害で弱った犬猫も元気を回復してくれます。献身的なボランティアの協力と相まって、災害時には重要な役割を果たせることが、熊本地震で実証されました」と成果を語りました。

「公助」に頼らず「自助」をしっかり

監修役の平井さんは、ワークショップの結びに「飼い主力と防災力」というキーワードを引用しながら、会場に集まった300人を超える飼い主の皆さんに次のように呼びかけました。

「大規模な災害が起きると、支援する側も被災者になります。そうなると、行政のサポート=公助に頼るのは難しくなります。飼い主の皆さんにお願いしたいのは、まず自分自身の命を守ること。ペットは飼い主がいなくなると、生存が困難です。皆さんには、まず生き延びて頂く。その上で、行政が動き始めるまでの間、飼い主の力で飼育環境を守れるよう、日頃の備えをしっかりして下さい。水、食料、大好きなおやつ、医薬品、予防接種、ペットを収容するケージやクレート、もしものための迷子チラシ。こうした備えは第1部で詳しくご説明しました。災害が起きたら、みんなで支え合い、助け合い、乗り越えていく。場合によっては、可愛いペットを一時的に預けることも選択肢です。もしもの時、自分やペットはどうなるのか、具体的にイメージしておいて下さい。行政支援があって当たり前にならない災害があることを知って下さい。だからこそ、まず自助をしっかり整える。支援に頼るだけでない自立した飼い主を目指す。このことを心に留めておいて下さい」。

次回は愛知県安城市

防災ワークショップ「災害からペットを守る」、次回の開催は愛知県安城市(2026年2月21日)です。会場の安城市民会館は収容1,200人と大規模です。愛知県の飼い主の皆さんだけでなく、広く防災に関心をお持ちの皆さんにお集まり頂きたいと思っています。間もなく日本動物愛護協会のホームページでお申し込みを受け付けます。入場は無料。本物のチコちゃんに会えます。またMISIAの「Everything」などで知られる作曲家でピアニストの松本俊明さんの素敵な演奏にも癒やされます。ご来場をお待ちしています。

(取材・文/NHK財団 社会貢献事業本部・星野豊)