NHK財団では、情報空間の課題の解決方法や、一人ひとりが望む「情報的健康(インフォメーション・ヘルス)」を実現するためのアイデアを募集し、社会実装に向けての取り組みを進めています。今年も募集が始まりました。

(詳しくは財団の公式サイト「インフォメーション・ヘルスアワード」をご覧ください)※ステラnetを離れます

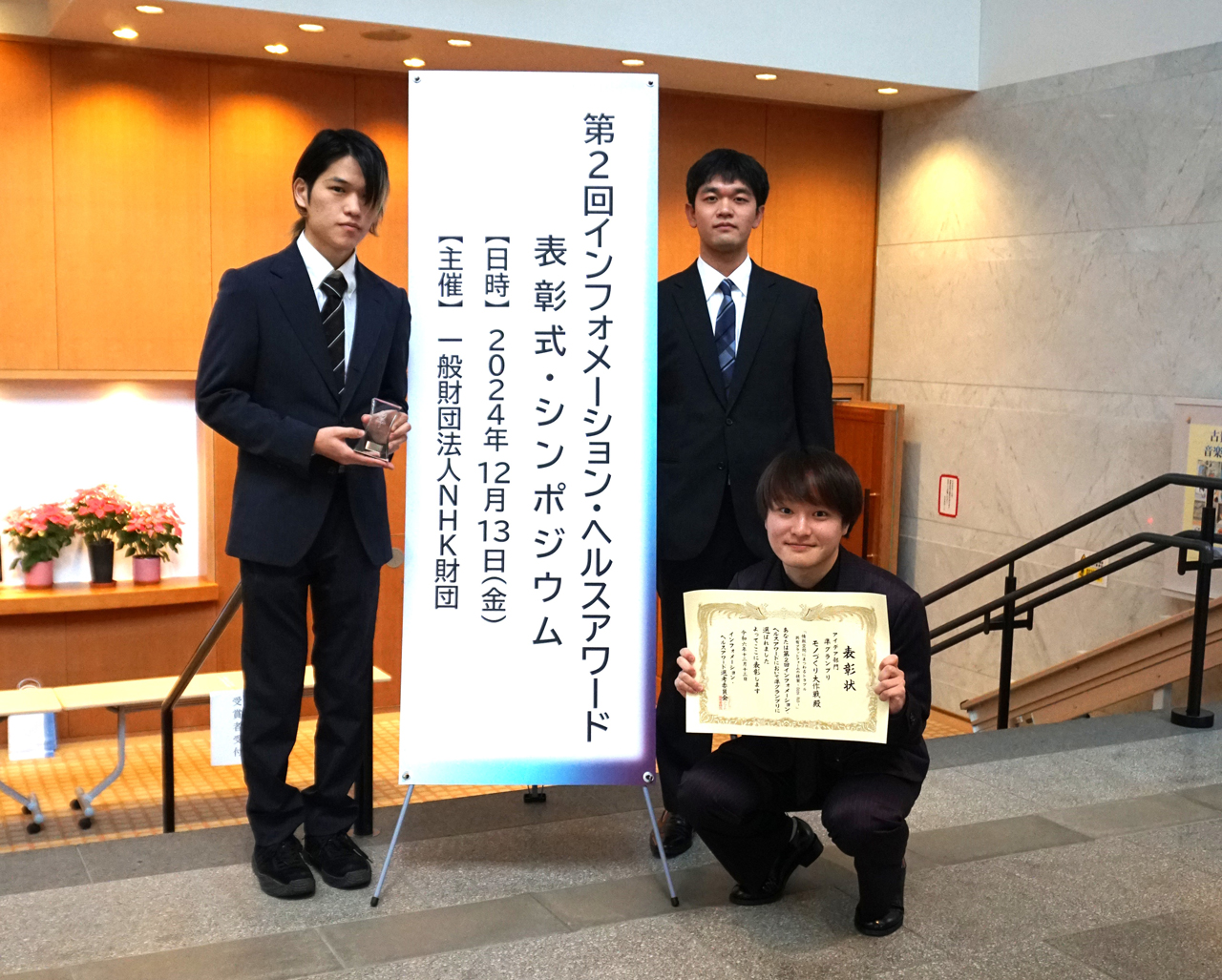

昨年開催された「第2回インフォメーション・ヘルスAWARD」アイデア部門で準グランプリを受賞した“モノづくり大作戦(チーム名)”の大学生3人にお話を伺いました。

3人のアイデア「情報空間にまつわるトラブル共有プラットフォームの提案~Oops Hub~」は、情報空間におけるトラブルを共有するプラットフォームの提案です。(アイデア)※ステラnetを離れます

3つの視点がひとつのチームに

3人は大学で、それぞれ異なる分野を専攻しています。まず、それぞれの専門分野についてのお話からインタビューを始めました。

――みなさんのバックグラウンドは?

河原さん 僕は今、建築構造を専攻しています。

建築というと意匠デザインに注目が集まりがちですが、たとえばサグラダ・ファミリアのように、構造的な強さを担保しながら、それが見た目の美しさにもつながっている建築ってありますよね。

そういう、専門性を前面に押し出すのではなく、美しさとして自然に伝えていく――つまり、一般の人にもわかりやすく、感覚的に伝わるようなものづくりにすごく興味を持っています。僕自身、モノづくりをするときに「作って終わり」ではなくて、どうすれば広く受け入れられるかを常に考えていて、多分、自分がやりたいモノづくりって、そういう“伝え方”まで含めたものなんだと思います。

北島さん 私は最初はロケットなど宇宙関連の研究をしたかったんですが、授業を通して「科学技術にお金が回っていない」という現実を知り、そこから「科学と社会の関係」や「どうすれば科学の価値が社会に伝わるのか」といったことに関心が広がっていきました。

今は先端エネルギー工学、主に原子力関連の金属材料の研究をしています。原発についてなどは社会的にも賛否が分かれていますが、自分は推進派でも反対派でもなく、科学と社会の関係性を冷静に見つめたいと思っています。

SNSとの関わり方についても考えることが多くて、たとえば「原子力」でXを検索すると、よく叩かれているのを見かけます。

そういう反応を見ることで、「どんな人がどんな意見を持っているのか」「誰の声が大きいのか」といった社会の動向を分析する手がかりになると思っています。

有本さん 私の場合、大学で民法を中心に学んでいて、一般人同士のトラブルをどうやって道理にかなった形で解決するか、バランスを取るかということを考えるのが好きです。

将来的には、金融系の取引や契約書の作成、企業の法務など、弁護士として働くことを視野に入れています。

弁護士になりたいと思ったきっかけは、ゲームやドラマの影響が大きかったです。

特に小学生の頃に遊んだゲームを通して「困っている人の力になれる仕事っていいな」と思ったのが原点です。

――異なる分野の3人が、チームを組んだきっかけは?

北島さん(原子力工学専攻) 言い出しっぺは僕なんですけど、もともと高校時代に仲が良かったんです。

僕たち、茨城にある土浦第一高校の出身で、2人は先に大学に進学していて、僕は浪人して1年遅れて入学しました。

久しぶりに再会して、「なんか面白いことやりたいよね」って話になって、自然とまた仲良くなっていったんです。

そんな中で、「インフォメーション・ヘルスAWARD」の存在を知って、「これ、面白そうじゃない?」って盛り上がって、応募することになりました。

――今回受賞のアイデアはどうやって生まれたのですか?

北島さん(原子力工学専攻) 最初に「健康」っていうテーマを考えたとき、ワクチンとか予防みたいな視点が頭に浮かんで。それで、「みんなで経験を持ち寄って、共有知として活用できたらいいな」と思ったのが、アイデアの出発点でした。

河原さん(建築専攻) 3人でアイデアの相談を重ねていく中で、中学で学んだような、“SNSの使い方”とか“やっちゃいけないこと”を学ぶだけでは、課題の根本的な解決にはならないよねと、よく話していたんです。

実際に誰かの体験談の方がすごく心に響くし、「気をつけなきゃ」って思えるんですよね。

そういう話を3人でしているうちに「じゃあ、悪い情報や失敗談をどうやって伝えるか?」っていうテーマが自然と出てきました。

――話し合いの中で見えてきた重要なポイントは?

北島さん(原子力工学専攻) 悪い情報を隠す傾向ってありますよね。でも、それをやりすぎると、思想や表現の自由にも関わってくるんじゃないかっていう話を、法学部ということもあって有本がよくしてくれていて。そのあたりの視点はすごく参考になりました。

その中で、「どうやってバランスを取るか」が大きなテーマになっていったんです。

たとえば、今回のアイデアって、他の人の失敗談から学ぶという発想がベースにあると思うんですけど、日常生活でも、そういう失敗談ってちょっと笑えるものだったりするじゃないですか。

でも、それを面白く見せようとしすぎると、話を盛ってしまったりして、注意を引くことが目的になってしまう。だからこそ、「どこまで見せるか」「どう伝えるか」がすごく大事だなって、話し合いの中で感じていました。

最初は「なんか面白そうだな」っていう軽い気持ちで、いろいろアイデアを出し合っていたんです。でも話し合いを重ねるうちに、「そもそも情報的健康って何なんだろう?」っていう根本的な問いに何度も立ち返ることになって。

そのたびに、情報的健康に関する提言※を読み直して、「やっぱりここが大事だよね」って確認するようになりました。

その提言があったことで、軸がぶれずに済んだ感じがあります。

※共同提言「健全な言論プラットフォームに向けて ver.2.1-情報的健康を、実装へ」ステラnetを離れます

河原さん(建築専攻) 一番懸念していたのは、僕たちの成果物として「プラットフォームを作ろう」となったときに、どうしてもつきまとう問題――つまり、アテンション・エコノミーの影響です。

「いいね」や「リツイート」みたいな仕組みがあると、どうしても注目を集めるために話を盛ったり、過激な内容になりがちで、“情報の質”よりも“目立つこと”が優先されてしまう。それって、本来目指していた「情報的健康」とは逆の方向に行ってしまうんじゃないかと思ったんです。

僕はモノづくり担当だったので、プラットフォームの中で「これは有益な情報ですよ」とみんなが共有できるような仕組みをどう作るかをすごく考えました。

「いいね」や「リツイート」以外の方法で、情報の価値を伝えるにはどうしたらいいか。

どんなUIやUX※があれば、ユーザーが自然に「これは役立つ」と感じられるのか。

どんなボタンや機能があれば、アテンション・エコノミーに流されずに、ちゃんと情報の質を評価できるのか。

そういうことを、かなり意識して設計を進めていました。

※UI(ユーザーインターフェース)=見た目や操作性

UX(ユーザーエクスペリエンス)=製品やサービスを通じてユーザーが得る体験

有本さん(法律専攻) 僕は、多数決になってしまうのは避けたいと思っていました。

「数が多いから正しい」というふうにはしたくなかったんです。情報に対して「正しい」という意味づけをすること自体に、少し違和感があって。

もちろん「多くの人が信じている」というのは1つの指標にはなるけれど、それだけで価値を決めるのは危ういなと感じていました。

そこで、「いいね」ではなく、「びっくりした」「目からウロコだった」といった気づきの感情を投票できるような仕組みにしようという話になったんです。

最終的にその方向に落ち着きました。

チームで考えるからこそ見えてきた 情報的健康のアイデア

――気心の知れた3人ですが、意見がぶつかることはありましたか?

北島さん(原子力工学専攻) めちゃくちゃ意見のぶつかり合いはありました。

でも、それがあったからこそ、何でも遠慮なく言い合える関係で、アイデアをどこまでも掘り下げていけたんだと思います。

たとえば、「ひらがなにするか漢字にするか」みたいな細かい表現の部分から、デザインやUIの方向性まで、かなり丁寧に詰めていきました。

今回面白かったのは、それぞれが得意分野を活かしながら、うまく役割分担できたことです。

ただ、専門的な話になりすぎると、「それって一般の人にはわかりにくくない?」っていう指摘もあって。そうやってお互いの視点で見合えたのは、すごく大きかったと思います。

河原さん(建築専攻) アイデア制作を進めていく中で、「もうちょっとここ、こだわりたいな」っていう場面は何度もありましたが、専門外の視点を持つ2人がいたことで、常に“2対1”のような構図になって、偏った方向に進まないようにバランスを取ることができました。

一般の人にも伝わる内容になっているかどうか、という視点での話し合いがずっと続きました。

――このプラットフォームが広まったら、情報社会や人々の行動はどう変わってほしいですか?

北島さん(原子力工学専攻) 最近、自分でもちょっと怖いなと思っているのが、陰謀論にハマってしまう人が増えていることです。

特に選挙の時期などは、いろいろな情報が飛び交っていて、自分の身近な人がそういう情報に影響されているのを見ると、不安になることがあります。

でも、身近な人から「それは違うよ」と言われると、逆に反発してしまうことってありますよね。親に「勉強しなさい」と言われるとやる気がなくなる、みたいな感覚です。

だからこそ、第三者の視点がすごく大事だと思っていて、もしそういう人がこのプラットフォームを使ってくれたら、ネット上の第三者の声に触れることで、「あ、自分ってもしかして……」と気づくきっかけになるかもしれない。

そういう気づきが生まれる場として、このプラットフォームが情報的健康を支える仕組みとして機能してくれたらいいなと思っています。

こうした問題意識ともつながるのが「分断」で、今の情報社会でとても大きな課題だと思っています。

せっかくの取り組みが“真面目な人だけのもの”になってしまって、分断を深める方向に働いてしまう恐れもありますよね。

だからこそ、今回のプロジェクトでは「面白さ」や「楽しさ」をすごく大事にしました。

実際、このアワードは、ファッションの話題を取り入れたり、高校生からたくさん面白い意見が出てきたりしていました。「お堅い人たちがやってる」みたいなイメージではなく、情報的健康を考えるきっかけとして、幅広い人が関われる雰囲気だったのはすごく良かったと思っています。

――最後に、インフォメーション・ヘルスアワードへの応募を考えている方へメッセージをお願いします。

北島さん 1人でじっくり考えることもすごく大事ですが、他の人とチームを組んでみると、自分とは違う視点に触れられて、すごく面白いです。行き詰まったときは、誰かと協力することで、思いもよらないアイデアが生まれることもあると思います。

河原さん 1人で考えていると、どうしても“エコーチェンバー”みたいに、自分の考えだけが正しいと思い込んでしまうことがあります。他人と話すとアイデアがどんどんブラッシュアップされますよ。

有本さん 情報的健康について考えるのは、本当に難しいです。提言を読んで3人で話し合っても、毎回違う視点が出てくるし、時間が経つとまた新しい問題が見えてきます。

だからこそ、1人でもしっかり考え抜いてほしいし、同時に「炎上している人=悪い人」といった決めつけではなく、もっと柔軟な姿勢で向き合うことが大切です。

「表現の自由」や「他者への尊重」を少しでも意識することで、アイデアに深みが出ると思います。

「第3回インフォメーション・ヘルスアワード」の応募は9月30日(火)〆切。詳しい応募方法などはNHK財団の公式サイトをご覧ください。(※ステラnetを離れます)

ステラnetでは、選考委員や受賞者の方々のインタビューなどをこれからも掲載する予定です。ご期待ください。

(取材・文:インフォメーション・ヘルスアワード事務局 木村与志子)

(お問い合わせはこちら)。