高騰した米価を背景に、江戸をはじめ全国で打ちこわしが起り、幕府の権威は失墜。加えて、将軍家治という後ろ盾を失い、田沼意次は反田沼派によってついに辞職に追い込まれます。辞職後の天明6年(1786)、それまでの政治責任を取らされる形で、老中職にあった時代に加増された2万石が没収され、神田橋の上屋敷なども没収されるなど、意次は厳しい処罰を受けました。

その後、さらに、在職中の不正を理由に、2万7千石が没収、隠居することが申し渡されます。藩主であった相良の地に意次が建設した相良城は天明7年(1787)に没収されただけではなく、翌年には取り壊されてしまいます。

今回の「『べらぼう』の地を歩く」は牧之原市などを訪ね、意次が受けた屈辱的ともいうべき、処罰のあとを辿ります。

※この記事は NHK財団が牧之原市と制作した冊子「『べらぼう』+牧之原市」のための取材などをもとに構成しています。

なぜ相良城は取り壊されたのか

宝暦8年(1758)、意次は1万石を拝領し、相良藩主となります。明和4年(1767)、築城を許されると、翌年から工事が始まり、12年の歳月をかけて、安永9年(1780)に相良城は完成します。

「相良城は川岸に築かれた平城(註:平地に築かれた城)で、堀を三重に巡らし、本丸には御殿と三重櫓が立っていました」と話すのは、牧之原市学芸員の長谷川倫和さん。

――「べらぼう」(第17回)では、城が完成した時に意次が相良を訪れるシーンがありましたね。名物のカツオに舌鼓をうつ場面が印象的でした。

長谷川さん「意次は10日間ほどここに滞在しています。その間、相良城だけではなく、領地の南端、西端まで出かけるなど、精力的に視察しています」

――なぜ、財産の没収だけでなく、城を取り壊す必要があったのでしょうか?

長谷川さん「松平定信を中心とする新政権は、“天明の打ちこわし”を起こしたような民衆の反感が新政権に向かうのを恐れていました。加えて、失墜していた幕府の威光を回復させる必要もあったのです。そのためには田沼政治を否定することが最も効果的。意次の象徴でもある相良城の取り壊しは民衆の不満をそらすとともに、新政権による改革の始まりを告げる格好のアピールとして利用したと考えられています」

受け継がれる意次の遺産

市内には、いまも城の痕跡を見ることができます。最初に訪れたのは「大澤寺」。

寛政3年(1791)、まさに定信による改革の最中に本堂が完成しています。本堂は相良城に使用されていた木材を流用して作られたと伝えられています。床下にはいまも、当時の木材が残っています。

大澤寺の住職、今井一光さん「木材には“ほぞ穴”が残っていて、明らかに再利用されたことがわかります」

こちらは「般若寺」です。

下の写真は寺の本殿に置かれている「相良城の杉戸」。相良城の本丸御殿にあった襖戸の一部と考えられ、虎などが描かれています。

描いたのは、意次を重用した将軍・徳川家治の御用絵師であり、意次と親しかった狩野典信とされます。

長谷川さん「典信は意次と親しく、木挽町(現在の中央区銀座5丁目)にあった意次の下屋敷の一角に住んでいました。意次は神田橋の上屋敷を没収された後、木挽町の下屋敷に居を移しています」

寺にある「陣太鼓」。意次が相良城を築城する際に作らせた太鼓で、相良に海賊が襲来したとき、この太鼓を鳴らして撃退したとも伝えられています。

――皮の一部が切り裂かれています

長谷川さん「陣太鼓の中に金塊が詰まっていると思い込んだ盗賊の仕業だと言われています」

相良城本丸付近に築かれた石垣の一部が今も残っています。仙台藩主の伊達家から寄進された石材で作られたため、「仙台河岸」と呼ばれています。

――城はわずか8年でその役割を終えました。それでも、さまざまなものが相良城から受け継がれていたのですね。

長谷川さん「実は、ここでご紹介したものも順風満帆に受け継がれてきたわけではありません。意次悪人説の風評は大きく、表立って残すことがはばかられる時代もあったようです。しかし、地元の人々の、なんとか意次のものを残そう、守ろうとする熱心な活動が現在に繋がったのです」

失意の晩年

次に紹介するのは、意次の2つの屋敷跡。

まずは、神田橋御門内(現・千代田区大手町)にあった意次の上屋敷跡。屋敷は江戸城からすぐの場所にありました。天明6年、江戸で打ちこわしが起る前年に没収されています。

天明7年(1787)、上屋敷が没収された後、居を移したのは木挽町の下屋敷です。意次は翌年に亡くなるまでをここで過ごします。

当時の木挽町は、上屋敷があった江戸城そばの神田橋御門内に比べ、庶民的なエリアでした。地名の由来は、江戸城築城の際に、木挽き職人(丸太を材木に製材する職人)たちが多く住まわされたため、とされています。

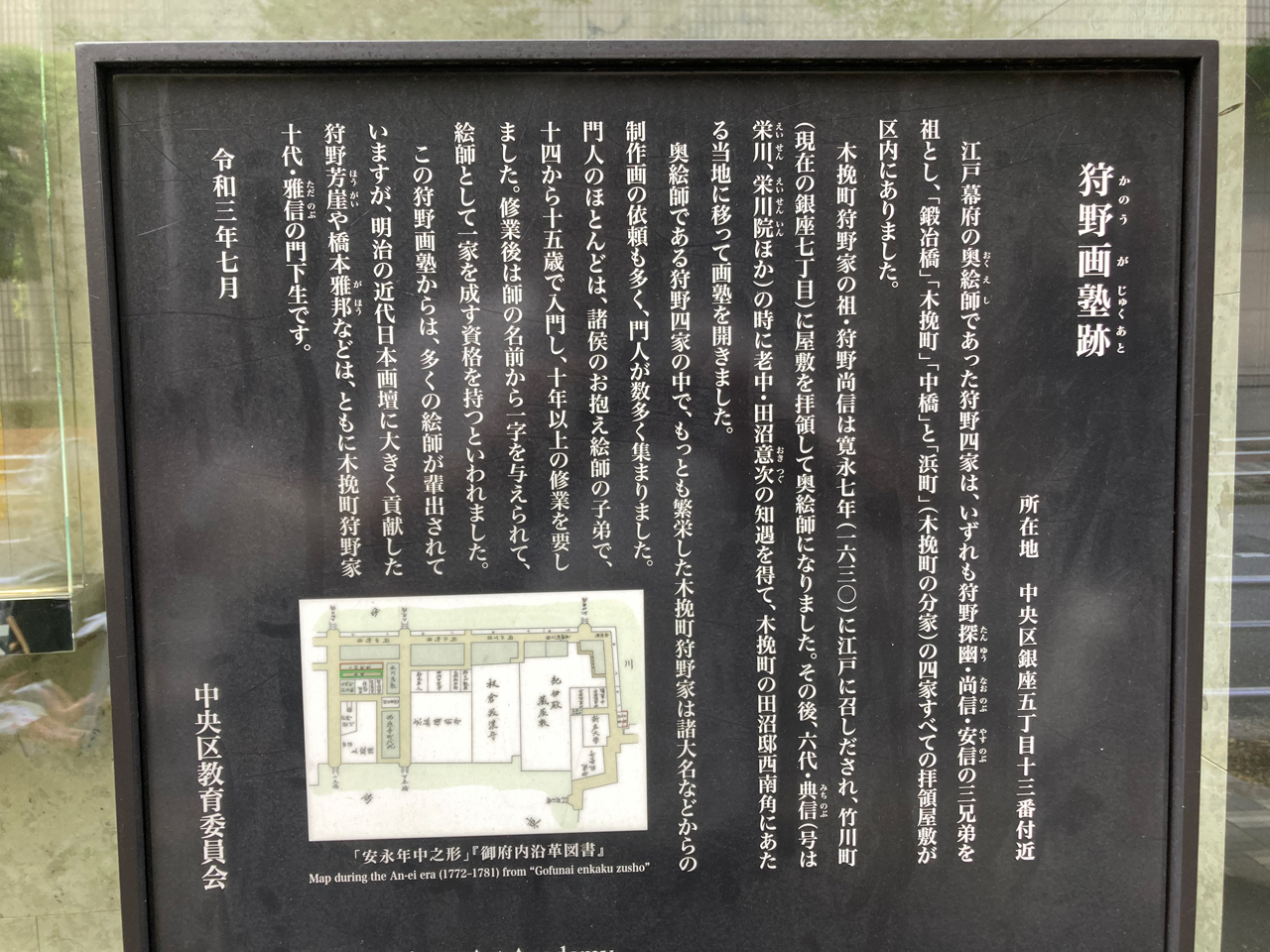

いま、屋敷の跡地にはホテルがたち、その一角に「狩野画塾跡」の説明板がたっています。そこには意次が重用した絵師、狩野典信が“田沼邸の西南角にあたるこの地に移って画塾を開いた”ことが記載されています。

残念ながら、ここ下屋敷での意次の行動記録はほとんど残っていないようです。

中央区教育委員会の学芸員、増山一成さんは「意次は典信と非常に親しかったと言われています。ここに蟄居していた意次にとって、心を許せる絵師との交流が少なからず癒やしになったのではと想像します」と話しています。

意次は、自分の城であり、その権力を象徴する存在であった相良城がまさに取り壊された天明8年(1788)に亡くなるのですが、その無念やいかに……。

田沼意次上屋敷跡へは東京メトロ、都営地下鉄「大手町駅」C2b出口から徒歩1分程度

「狩野画塾跡」へは東京メトロ「東銀座駅」4番出口から徒歩1分

「牧之原市史料館」(静岡県牧之原市相良)はJR静岡駅より特急静岡相良線バスで「相良本通」下車、徒歩5分。

牧之原市史料館 – 牧之原市ホームページ

中央区観光協会 | 銀座 日本橋 築地 月島 人形町 東京 観光 | グルメや歴史など魅力を発信

中央区ホームページ/中央区内の文化財

(※ステラnetを離れます)

(取材・文 平岡大典[NHK財団])

(写真[一部を除く] Kosuke Kurata)

(取材協力 牧之原市、中央区教育委員会、千代田区観光協会)

主要参考文献:

安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』PHP新書

【牧之原市史料館での関連イベント】

「田沼意次の新時代展」

<内容>

・田沼意次や相良藩に関する新発見の資料

・田沼時代に活躍した文化人に関する資料 など

共催:牧之原市、牧之原市大河ドラマ「べらぼう」活用推進協議会

期間:~2026年1月12日(月・祝)まで

「大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』展・静岡まきのはら」(入場無料)

<内容>

・番組紹介パネル

・出演者直筆サイン

・キャストビジュアルバナー

・ドラマ使用衣装及び小道具 など

主催:NHK財団

協力:牧之原市大河ドラマ「べらぼう」活用推進協議会

後援:牧之原市

期間:~2026年1月12日(月・祝)まで

詳細は、牧之原市のサイトでご確認ください。(※ステラnetを離れます)

この記事は、NHK財団が制作したPR冊子「『べらぼう』+牧之原市」のために取材した際の情報などをもとに構成しました。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなどさまざまなコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください