寛政改革で、吉原は閑古鳥。「どことなく地味になった」と蔦重(演:横浜流星)がぼやいていたとおり、この頃は吉原の遊女たちでさえ、質素な装いをせざるをえなかったといいます。

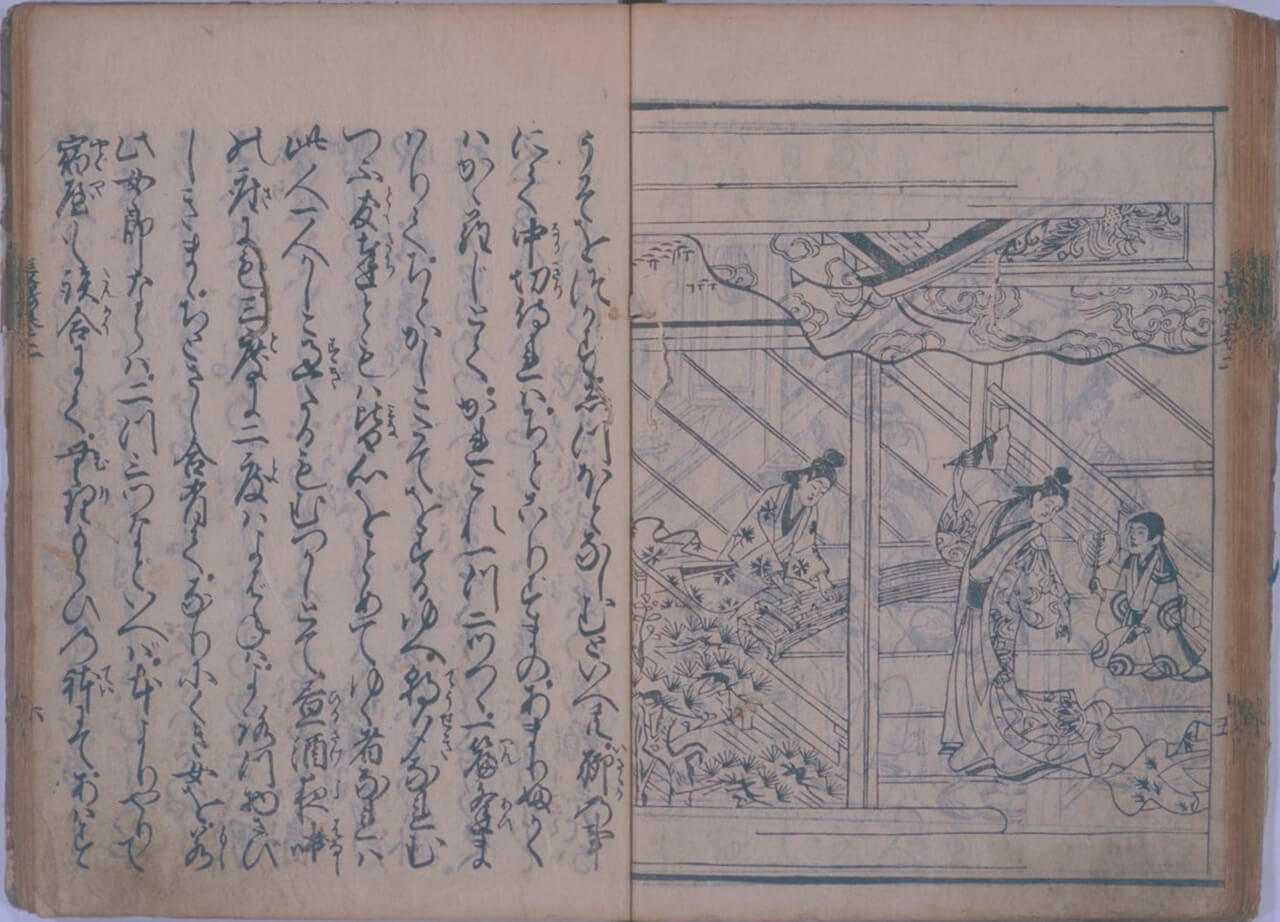

遊廓における遊女の衣装とは、いうまでもなく豪奢なものでした。たとえば、『長崎土産』(延宝9年/1681年)という史料には、遊女の衣装についてこんなふうに書かれています。

傾城ハ衣装人形のごとし、うつくしく身をかざるを以、人のもてあそびにも成なれば、打出しのかのこ、にせ薄をぬりても、成程身をかざるべき也

傾城(遊女)は衣装人形のようである。美しく身を飾るからこそ、人の心を慰める遊び相手となる。打出鹿子(鹿の子絞)にニセの金・銀箔を装飾してでも、着飾るべきだ

(※一部濁点は引用者が補った)

ニセの装飾・粉飾をしようと、美しく着飾ってこそ遊女――。遊女の衣装というものが、いかに重視されていたかがうかがえる記述です。

とりわけ江戸時代中期頃から遊女の衣装は派手になっていったらしく、高級遊女は毎日同じ着物を着ないという考え方もできあがっていきました。遊女の衣類は遊女自身がお金を出して仕立てるものであり、場合によっては妹女郎の衣類の面倒もみねばなりません。いくら稼ごうが遊女の懐はあたたまらない、というイヤな仕組みになっていたわけです。

とはいえ、遊女の衣装が豪奢であることが、大っぴらに認められていたわけでもありません。

吉原遊廓が開設するにあたって幕府から言い渡された五箇条(元和4年/1618年)には、「傾城の衣類は、布地の一面に刺繍をほどこす惣縫はだめで、金銀の箔で模様をつけた着物も一切着させてはいけない」といった条文が含まれていたといいます(『洞房古鑑』)。そうした原則を無視して遊女に豪奢な衣装を着せていたわけですから、寛政改革による衣装の規制は、あながち理不尽なものとはいえませんでした。

しかし、そうした遊廓に対する規制を大いに批判した人物がいます。蔦重と同時代に生きた、植崎九八郎という御家人(下級幕臣)です。植崎は当時“小普請”という無役の武士でしたが、役職に就けないことへの不満もあってか、政治への期待や不満を幕府に対する上書(意見書)に書き連ねています。

その批判が過ぎて植崎はのちに改易(屋敷や家禄などを没収し平民とすること)となってしまいますが、上書からは、寛政改革時の遊廓の様子がわかるのはもちろん、当時の知識人が遊廓をどう考えていたかもうかがえます。

淫事の「けがれ」を覆う、遊女の豪奢な衣装

では、植崎の上書の一つである『牋策雑収』(享和元年〜2年/1801〜02年) をとりあげ、遊廓や遊女についてどんなことが書かれているかをみてみましょう。

歌舞伎の衣装と同様に、遊女の衣装は「格外」(特別)であることが許されていたのに、近頃になって衣装をはじめあれこれと口を出されるようになった。

しかし、あまり衣装を質素にしては歌舞伎も遊女も商売にならない。売春を生業としない一般女性と遊女の見分けもつかず、そうなっては、ただただ「淫事」だけを売っているようで、大変「けがらはしき筋合」(汚らわしいこと)だ。「常体」(ふつうの、ありきたりの様子)と違って衣装などが「別境」(別の世界)のようであり、遊里という名にふさわしい風流な様子であるからこそ、「けがれ」を覆うことができるのだ。 (意訳。丸かっこ内は引用者注)

ここで大変興味深いのは、遊女の衣装が質素であると、「淫事」だけを売るようで汚らわしい、という見解です。植崎は売春そのもののイカガワしさをよく理解した上で、それを覆い隠すために、衣装などを「別境」のようにしてこそ遊里であると断じています。衣装を、まるで“舞台装置”であるかのようにみなす指摘です。

植崎は遊里の衣装のほか、歌舞伎や祭礼の衣装も同列に扱い、これらは「別境」であるから、どれほど美麗であろうと、江戸の人々の困窮を救うにあたってうるさく口をだすべきでないとも述べています。当時、吉原を“現実世界から隔絶された楽園”のように礼賛することがよくありましたが、植崎はもう少し現実的な――いわば経済的な利益をあげる場であるという意味合いでも、吉原という区域を特別視していたことがみてとれます。

植崎の上書の基本は、遊里を都市の“必要悪”とみとめ、これをもって一般社会の風紀を維持しようとするものでした。 「遊廓はよくない場所ではあるが、社会や世の中にとって必要」という考え方は、とりわけ江戸中期以降ふえていったことが指摘されています。

このほか植崎は、遊里に関し、

- 寛政改革にともない非合法の岡場所が取り締まられたものの、幕府の役人が岡場所の店から上納金を受け取り、その存在を知っていて知らないフリをしている場合があること

- 遊里へ行く者を断えず探ったり、とやかく言うため、吉原へ足を運びにくくなってしまっていること

などを批判的に記しています。

まさか、幕府の役人が岡場所からワイロを受け取っていたとは……。しかし、岡場所は享保(1716〜1736年)以降、黙許されていたともいわれますので、植崎の告発はあながち嘘や誇張ではなかったのかもしれません。もしこれが事実であれば、改革のあおりを受けてますます不景気になった吉原の人々にとって噴飯もののスキャンダルだったでしょう。

とはいえ、ドラマの方では老中首座・松平定信(演:井上祐貴)失脚で、世間も蔦重もそれどころではなくなっていく様子。のこり話数もあと少しになってしまいましたが、吉原の光景をまたみることはできるのでしょうか。

最後まで見届けていただければ幸いです。

参考文献:

悪性大臣嶋原金捨「長崎土産」(丹羽漢吉校注『長崎文献叢書第二集第四巻 長崎土産・長崎不二賛・長崎萬歳』長崎文献社 1967)

植崎九八郎「牋策雑収」(滝本誠一編『日本経済叢書 第十二』 1915)

竹嶋仁左衛門「洞房古鑑」(森銑三・野間光辰他編『随筆百花苑 第十二巻』中央公論社 1984)

西山松之助編『日本史小百科 遊女』東京堂出版 1994

吉田光「近世日本の遊里」(中村賢二郎編『都市の社会史』ミネルヴァ書房 1983)

成城大学非常勤講師ほか。おもに江戸時代の買売春を研究している。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻修了。博士(文学)。2022年に第37回女性史 青山なを賞(東京女子大学女性学研究所)を受賞。著書に『近世の遊廓と客』(吉川弘文館)、『吉原遊廓』(新潮新書)など。