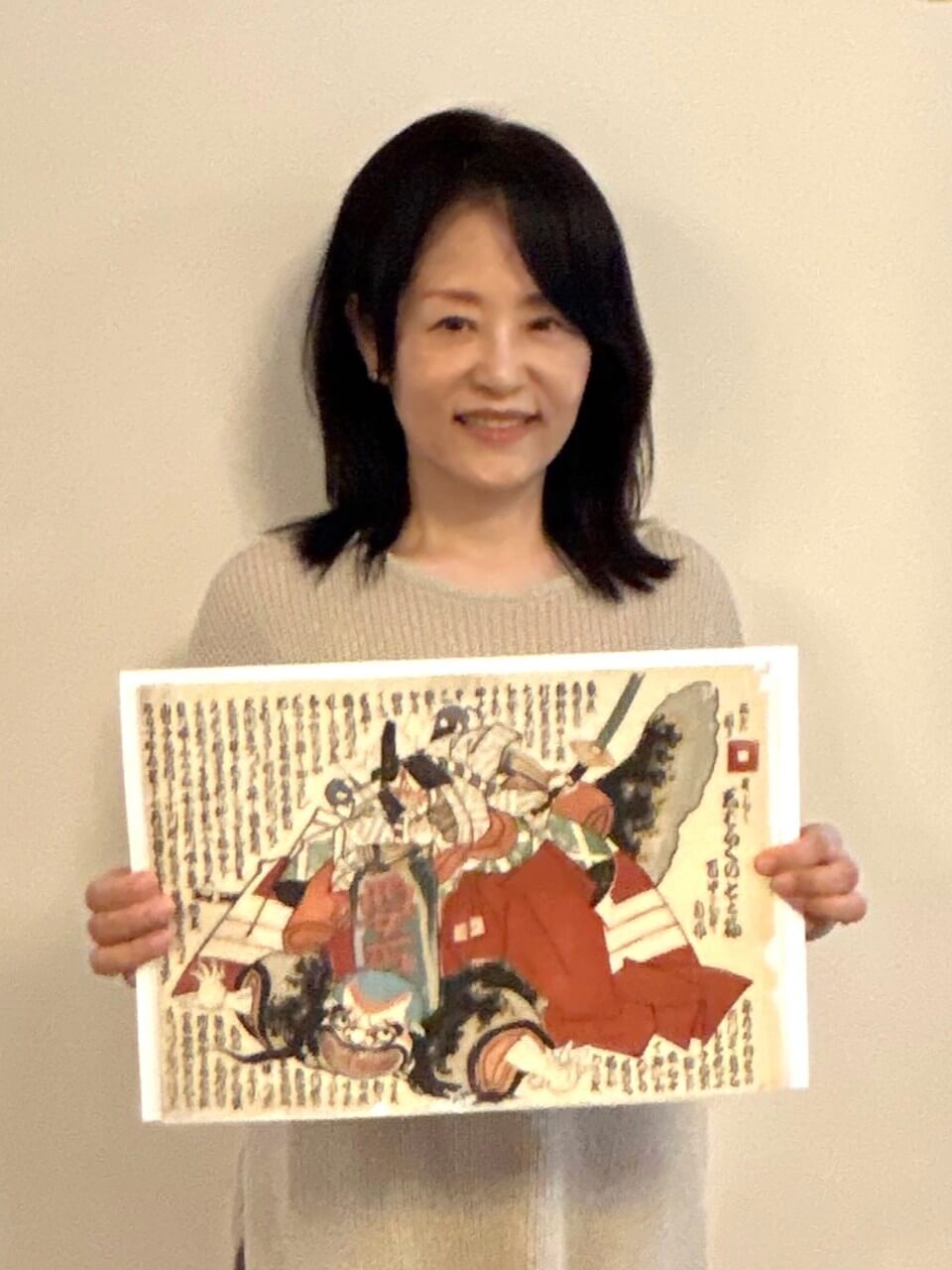

全国を訪ねて、なまずにまつわる伝説や民俗を研究する細田博子さん(55歳)。江戸時代に流行した「鯰絵」の研究もライフワークにしています。あるときは地震を起こす怪異として恐れられ、あるときは田んぼの神様としてあがめられてきたなまず。古くから続く日本人となまずの関係を紹介します。

聞き手 石澤典夫

この記事は月刊誌『ラジオ深夜便』2025年11月号(10/17発売)より抜粋して紹介しています。

西日本に広がるなまず信仰

――細田さんは日本各地に伝わるなまず伝説を求めて、200か所余りを訪ね歩いてきたそうですね。

細田 はい、本格的にフィールドワークを始めて10年以上たちます。特に西日本にはなまずを“水の神様の使い”としてあがめる民話や伝説がたくさん残っています。そのほかにも、例えば徳島県では「福の神」として語られていたり、 滋賀県では毎年6月に「なまずまつり」が行われていたりと、人々の暮らしの中でなまずが大切にされてきたことがよく分かります。

――「大なまずが地中で暴れて地震を引き起こす」という俗信はよく知られていますが、神様の使いとは意外でした。

細田 確かに茨城県の鹿島神宮には、祭神・武甕槌大神がなまずの頭を押さえて地震を鎮めたという伝説が残っています。ただ、なまずと地震を関連づけた民間信仰が広く全国に伝わったのは近世以降だと考えられます。

そもそも私たちのよく知る、平らな頭に長い口ひげ、つぶらな瞳にやや受け口というなまずは、日本ではもともと西日本にしか生息していなかったことが、遺跡発掘調査報告書でも確認されています。

――では、東日本には人間が持ち込んだのでしょうか。

細田 水田の普及とともに、徐々になまずも西から東へやって来たようです。実際、西日本に残るなまず伝説には田んぼを舞台にしたものが多いんです。なまずが生息するのは水が豊かな証しであり、害虫を食べてくれることもあって、五穀豊穣の象徴として捉えられていた事例もあります。

庶民の鬱憤を詰め込んだ鯰絵

――神様の使いだったなまずが、なぜ“地震を起こす悪者”になったのでしょうか。

細田 きっかけは安政2(1855)年10月2日に発生した安政の大地震後に起こった鯰絵ブームです。当時、地震の被害を伝える瓦版や錦絵などが数多く流通したのですが、中でも庶民の人気を集めたのが大なまずをモチーフにした鯰絵でした。

【プロフィール】

ほそだ・ひろこ

1970(昭和45)年、静岡市生まれ。広告代理店勤務を経て独立。イラストレーター・妃呂麿として活躍中に鯰絵に出会い、各地のなまずの伝承や民話を丁寧に掘り起こす。早稲田大学人間科学部eスクールで学び、卒論は『鯰絵で民俗学』として書籍化。

※この記事は2025年7月24日放送「ナマズひとすじ15年」を再構成したものです。

地震を乗り越えようとした民衆の底力――鯰絵はお上の厳しい取り締まりにあっても数多く残されました。お話の続きと鯰絵の数々は月刊誌『ラジオ深夜便』11月号をご覧ください。

購入・定期購読はこちら

2月号のおすすめ記事👇

▼小柳ルミ子 信念を貫き通した芸能活動55年

▼浜田きよ子 排せつトラブルを解決し心豊かに生きる

▼舘野泉 “左手のピアニスト”が奏でる復活のメロディー

▼YouTube登録者数200万人超! 柴崎春通 絵を描く喜び ほか