ドラマでもこれまで描かれてきた通り、天明(1781〜1789)年間は、大きな災害や政変などが相次いだ時代です。

浅間山の噴火とそれに伴う不作、打ちこわしなどが続き、政界でも、田沼意知(演:宮沢氷魚)が佐野政言(演:矢本悠馬)によって斬りつけられそれが元で命を落とすという事件が起きました。

その後将軍家治(演:眞島秀和)が死去して、権勢を誇った田沼意次(演:渡辺謙)やその取り巻きたちが失脚しました。そして、新しい将軍家斉(演:城桧吏)の元で、松平定信(演:井上祐貴)が老中首座に着任しました。

政や世相を題材に取り上げるようになった黄表紙

この頃、黄表紙では、政や世間の出来事を題材に取り上げることが多くなっていました。特に天明8年(1788)と翌年の寛政元年(1789)の2年間に出版された黄表紙を見ると、事件や政変について描写したものが多数見られます。

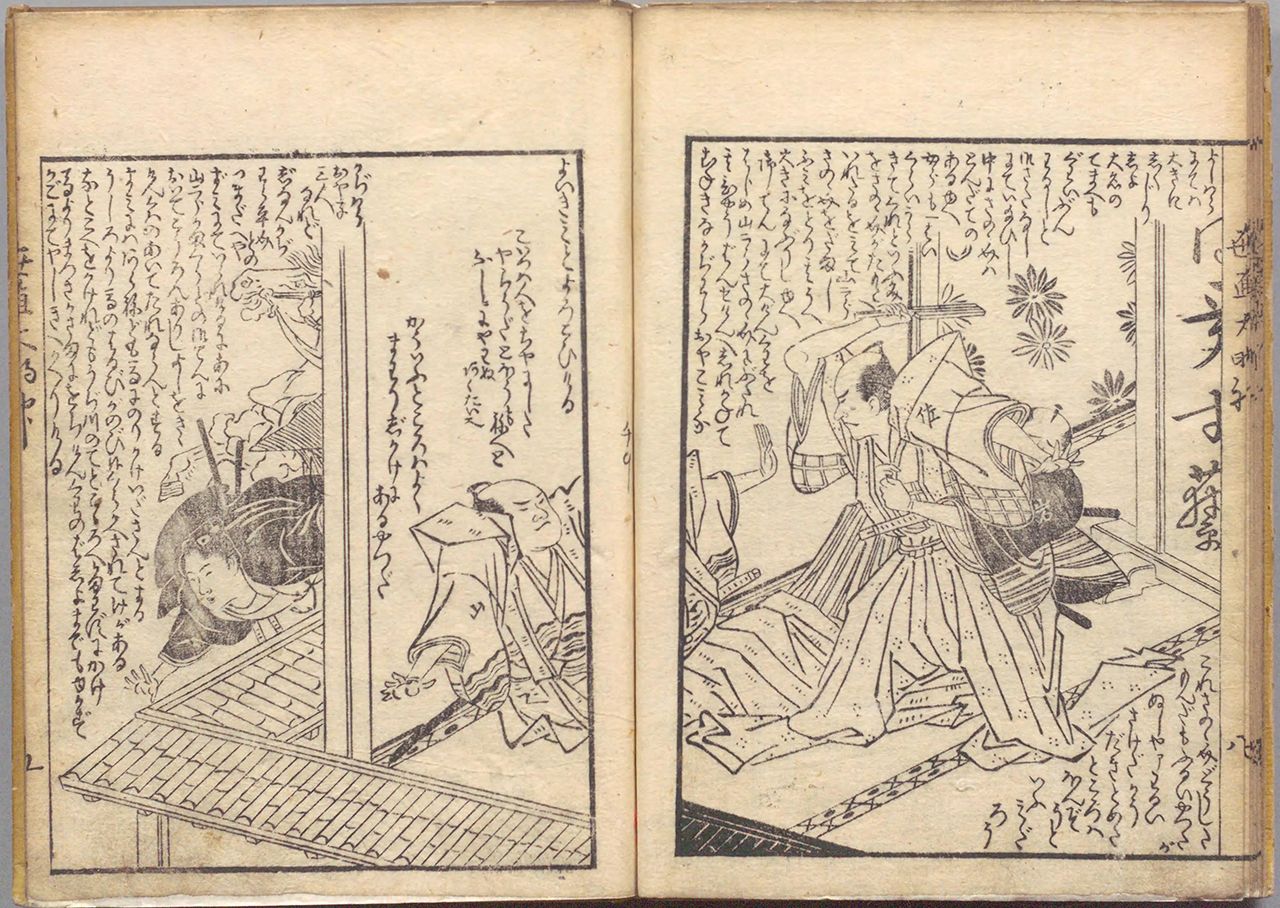

なかでも、天明8年出版の『亀子出世』(作者不明 蘭徳斎画 鱗形屋版)は、米を“カメ”ともじり、打ちこわしに遭って俵からカメがこぼれる描写や、カメ屋が貯め込んだカメを、鎌倉時代の武将畠山重忠が放出する場面などがあります。

この重忠は、定信を意味し(黄表紙では、定信はたびたび畠山重忠として描写されます)、かなりストレートに打ちこわしとそれに対する対応を描いていることがわかります。

打ちこわしで壊れた俵からはカメがこぼれる。

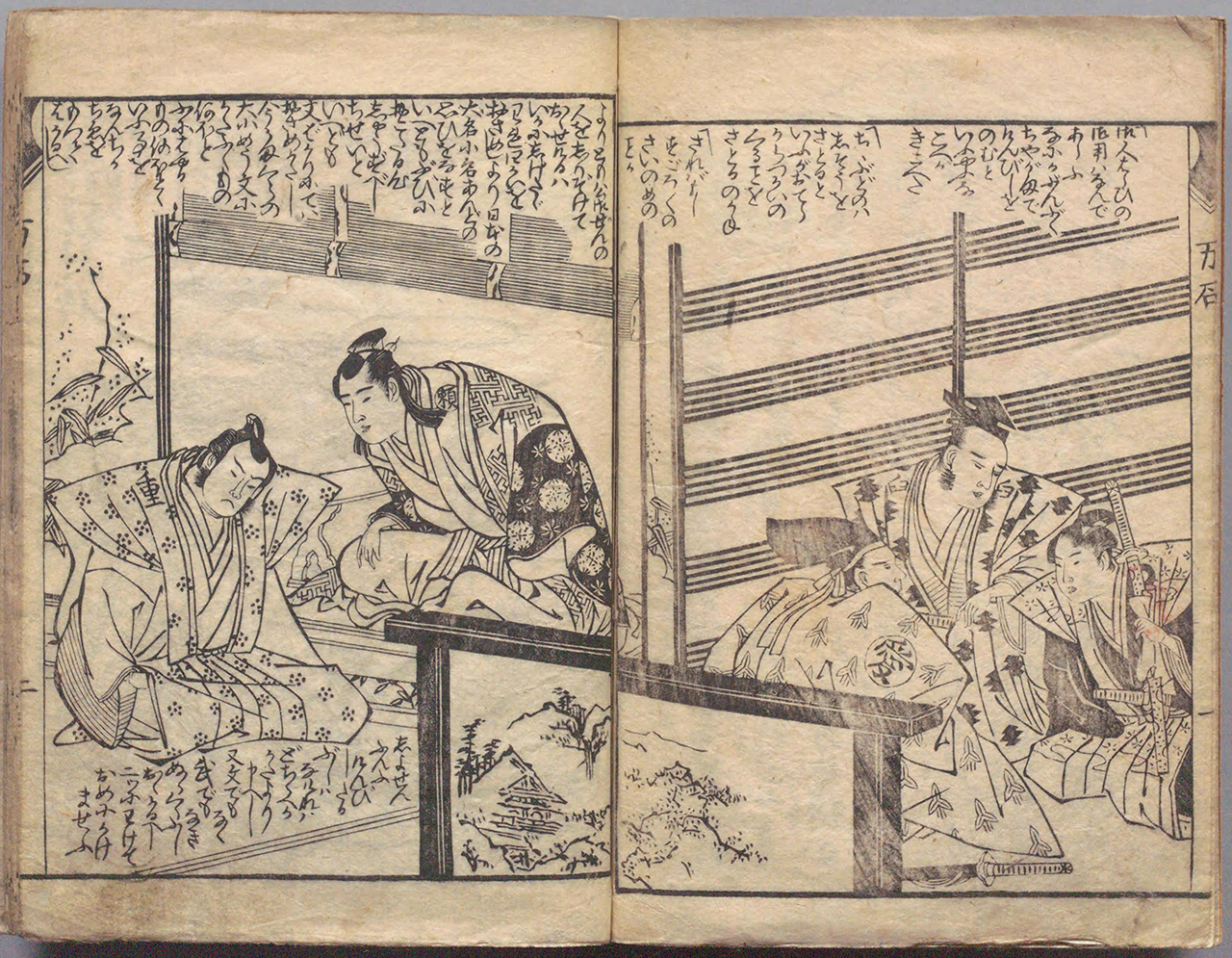

また、寛政元年出版の『大平権現鎮座始』(伐木丁丁作 蘭徳斎画 秩父屋版)は、田沼父子を意味する藤原(安盛・宗景)父子へ賄賂が届けられる場面や、「いざ鎌倉」で知られる謡曲『鉢木』に登場する鎌倉時代の武将佐野常世が、大切な荘園の証書を返さない恨みから宗景を斬りつけるという描写があります。

もちろんこれは、家系図を返さないため、政言が意知を斬りつけたという噂を描いています。佐野という名字も一致しており、露骨に事件のことを取り上げているわけです。

佐野常世が荘園の証書を返さない相手を斬りつけている。

このように、かなり露骨なものも含め、世相や事件について描写した黄表紙は数多く出版されていました。しかしその中で絶版となったのは、

・『文武二道万石通』

朋誠堂喜三二作 喜多川行麿画 蔦屋重三郎(演:横浜流星)版 天明8年出版

・『鸚鵡返文武二道』

恋川春町(演:岡山天音)作 北尾政美(演:高島豪志)画 蔦重版 寛政元年出版

・『天下一面鏡梅鉢』

唐来参和(演:山口森広/ドラマでは唐来三和)作 栄松斎長喜画 蔦重版説あり 寛政元年出版

・『黒白水鏡』

石部琴好作 北尾政演(演:古川雄大)画 版元未詳 寛政元年出版

の4作でした。

『文武二道万石通』『鸚鵡返文武二道』『天下一面鏡梅鉢』については、曲亭馬琴(演:津田健次郎)の『伊波伝毛乃記』(文政2年[1819]成立)が「大く行れたれども、頗禁忌に触るるをもて、命有て絶板せらるる」と記しています。

『黒白水鏡』については、少し後の記録ですが、国文学者の関根正直の『小説史稿』(明治23年[1890])に「忽ち絶板を命せられ」、さらに作者は手鎖の後江戸払い、絵師(北尾政演、つまり山東京伝)は過料(罰金)を申し付けられた、とあります。

目立ちすぎて絶版となった4作はどんな話?

『文武二道万石通』(コラム#35参照)は、「古今未曾有の大流行」(『近世物之本江戸作者部類』)と記されるほどの人気ぶりでしたが、あまりの流行ぶりを恐れてか、その後、人物などを比定しづらくし、セリフなども削除したものも出版されました。

今回のドラマでも、定信が佐竹公(喜三二の主君/出羽国久保田藩主)に対し、喜三二について“黄表紙を書く能力には長けているが、藩士としての能力はないだろう”と皮肉を言うシーンがありましたが、当時、そういう皮肉を言われたとの噂が実際に流れ、以後、作者の喜三二は黄表紙の世界から退くことになります。

左端の武将が重忠(定信)でその右隣が主君の頼朝(将軍家斉)。初版では、身に着ける裃(かみしも)には「重」とあり、梅鉢紋(定信の家紋)も付いている。

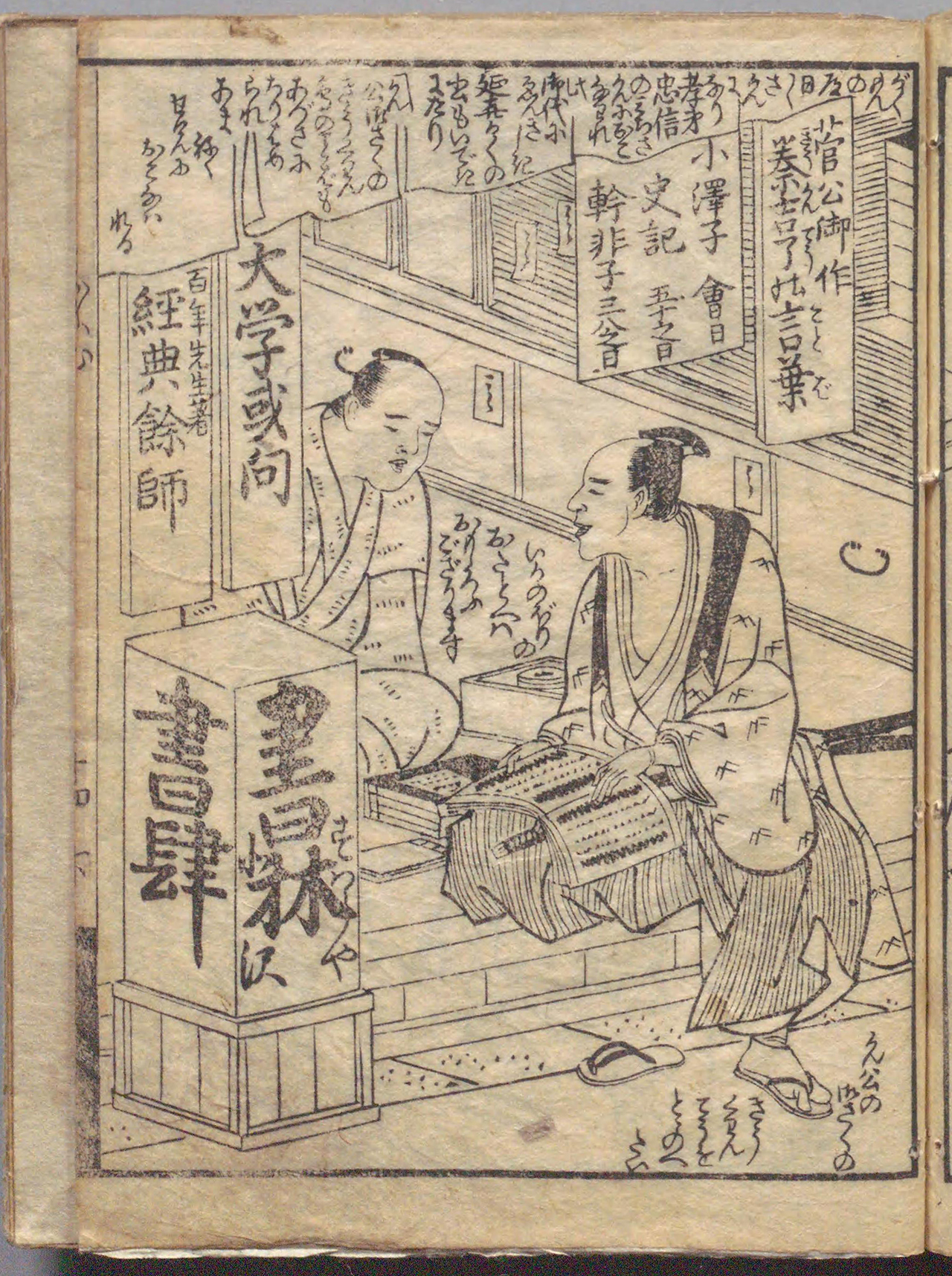

『鸚鵡返文武二道』は『文武二道万石通』を受けて作られており、文字通り、繰り返すことの「鸚鵡返し」と、松平定信が著した『鸚鵡言』を掛けています。舞台を平安時代に置き、菅丞相(菅原道真のこと)の子菅秀才を定信として描写し、武芸や学問の奨励、質素倹約などを取り上げています。皆で読む書が菅秀才の著書『きうくわん鳥(九官鳥)のことは』で、言うまでもなく『鸚鵡言』をもじっているわけです。

『近世物之本江戸作者部類』は、『鸚鵡返文武二道』が大流行したことを記していますが、続いて噂として、「白川侯(定信のこと)へめされしに、春町病臥にて辞してまゐらず、此年、寛政元年己酉の秋七月七日没」とも書いています。このように『鸚鵡返文武二道』の作者として春町は定信に呼び出されますが、病気を理由に参上せず、重圧のためか、そのまま亡くなったと記しています。

武士が本屋で『九官鳥の言葉』を購入しようとしている。

店には「秦吉了(九官鳥の中国名)の言葉」の札(図の右上)がかかる。

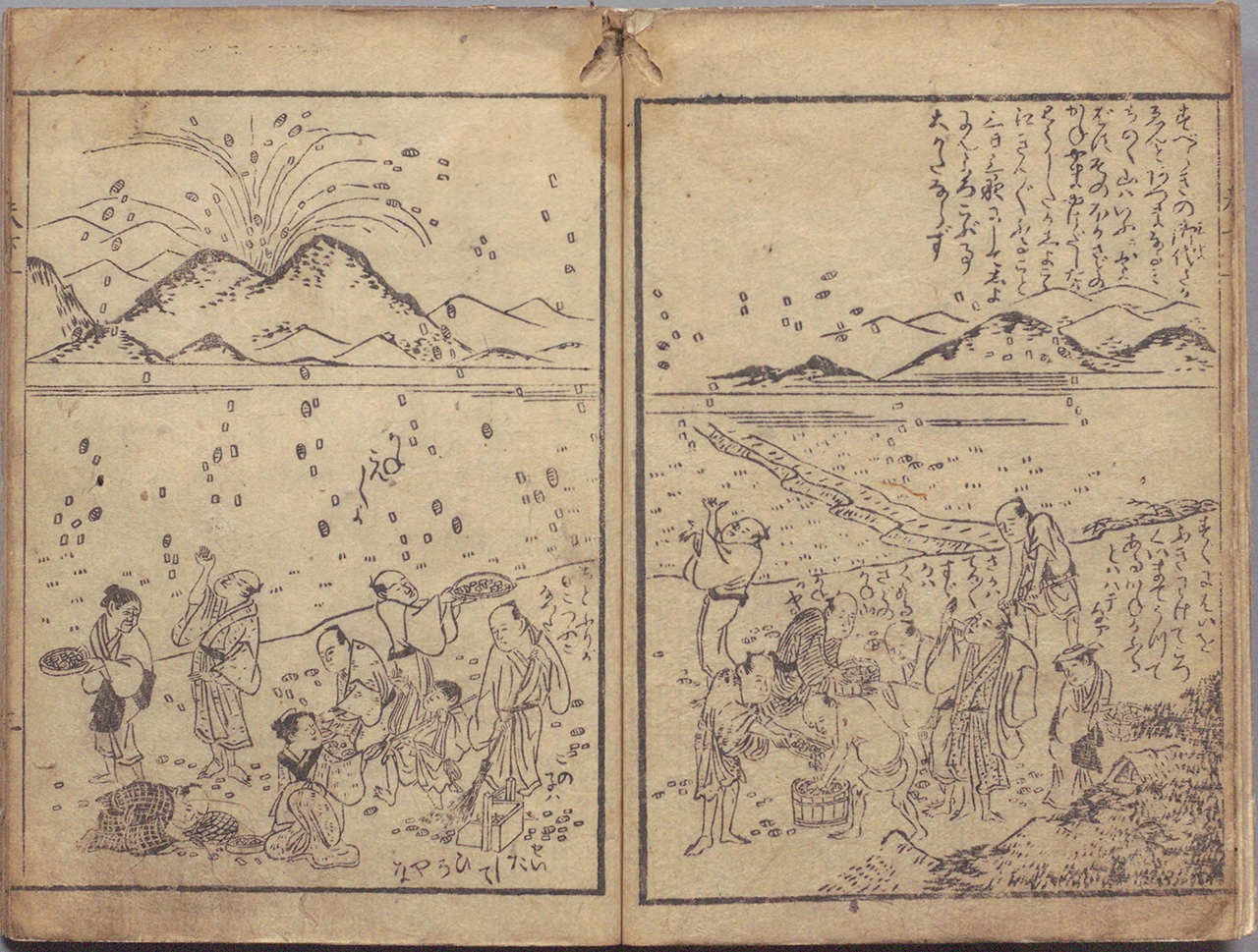

『天下一面鏡梅鉢』は、版元の商標は見られないのですが、蔦重版とされています。菅原道真の頃の平安時代、世の中が太平で、佐渡の金山が噴火して金銀を降らせ、国々が豊作となるなど、浅間山の噴火の事実とは逆さまの世の中が描かれます。さらに、豊かであるために逆に人々が自らの家を壊す場面なども見られますが、これも天明の打ちこわしを逆転させています。先に述べたように、本書も絶版となったのですが、作者の唐来参和に何らかの咎めがあったという記録は見つかっていません。

噴火した山から金銀が降り注ぐ。

『黒白水鏡』は、鎌倉時代を舞台に、皆で、手元の金をいかに少なくするかで苦労し、金の押し付け合いが繰り広げられます。また、佐の之介という武士が遊女からの手紙を騙されて奪われ、その恨みから手紙を奪った相手に斬りかかる場面もあります。

現実では、庶民たちは食にさえ窮していたわけで、金の押し付け合いをするという描写は現実の逆転です。そして、手紙を奪われ斬りつける佐の之介はもちろん佐野政言というわけです。本書については、大流行したという記録こそありませんが、逆に、絶版に加え、作者は手鎖の上江戸払い、絵師も過料を申し付けられています。なぜか、他の3作より厳しい処分となっています。

佐の之介が手紙を返さない相手を斬りつけている。

人気作の絶版と作者の離脱……蔦重らは窮地を乗り切れるか!

この4作だけが絶版となった理由については、はっきりとはわかりません。いくつか考えられることは、まず、これらが目立ちすぎたためです。『黒白水鏡』以外の3作は、大評判となったと記録があり、つまり話題になりすぎたのです。

また、『天下一面鏡梅鉢』の作者唐来参和は、執筆当時は町人でしたが、元は武士であり、『黒白水鏡』の作者石部琴好は、幕府御用達商人だといいます。江戸中で評判となったことに加え、武士や御用達商人が関わった作ということで筆禍を被ったのかもしれません。

さらにもう一つ、4作が『天下一面鏡梅鉢』の作者唐来参和を含め、喜三二、春町、そして京伝(今回は絵師政演)という、当時の代表的な作者たちが制作に関わっていた黄表紙だということです。なにより人気作者たちが関わった黄表紙を見せしめとして絶版にし、業界に衝撃を与えることが目的だったのかもしれません。

加えれば、絶版となった4作のうち、作者や絵師の処分内容が伝えられているのは『黒白水鏡』のみです。これも、絵師政演、つまり人気の黄表紙作者京伝に自粛させることが目的だったと見るのは、少し考えすぎでしょうか。

このように話題作の黄表紙が筆禍を被ったことは、喜三二や春町といった、武士である作者たちが戯作の世界から身を引くという影響をもたらしました。絵師政演として罰せられた町人身分の京伝もまた、この処罰によって精神的に大きな打撃を受けたことは間違いありません。おそらく武士の作者たち同様、戯作をやめたいと考えたはずです。

黄表紙が筆禍を被り、天明の黄表紙界を牽引してきた有力作者さえも失うというピンチに見舞われた、蔦屋重三郎はじめ地本問屋たち。この窮地をどう乗り切るのでしょうか。

主な参考文献:

棚橋正博『黄表紙総覧』(青裳堂書店)

佐藤至子『江戸の出版統制 弾圧に翻弄された戯作者たち』(吉川弘文館)

たばこと塩の博物館 主任学芸員。日本近世史、風刺画やおもちゃ絵などについて研究している。東京学芸大学教育学部卒。著書・論文に「支配勘定大田直次郎」(『大田南畝の世界』展図録所収)、「江戸のおもちゃ絵」(『書物・印刷・本屋――日中韓をめぐる本の文化史』所収 勉誠社)、「とてつる拳と鯰絵」(『鯰絵のイマジネーション』展図録所収)など。