「違います!」

「ものすごく違います!」

今回の冒頭、九郎助稲荷(声:綾瀬はるか)のこのようなナレーションがありました。

ドラマ上、実は黄表紙ファンだったという設定の松平定信(演:井上祐貴)――。朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)作・喜多川行麿画『文武二道万石通』を読んで、これを自分の政策を褒め、田沼政治を批判する内容と捉えた定信はご満悦でした。

『文武二道万石通』は、天明7年(1787)7月に定信が行った文武出精者調査を題材にしています。武士たちを「文武二道」に分け、それぞれ得意な分野で正道へと導くというものでしたが、結局、どちらも得意でない武士(ぬらくら武士)が最も多くなってしまいます。その様子を玄米と籾殻を選別する当時の精米機「万石通」に準えて、面白おかしく揶揄しています。

この黄表紙の舞台は鎌倉時代。若い姿で描かれる鎌倉幕府の初代将軍源頼朝とその重臣畠山重忠は、それぞれ当時まだ数え16歳の将軍徳川家斉(演:城桧吏)と定信をモチーフとした人物と読むことができます。先述のナレーションできっぱり否定されたとおり、彼らの政治を皮肉った内容であることは明らかです。

そもそも江戸時代に入り、実在の武士をこのような軽い読み物(草双紙)や浮世絵の題材にすることは固く禁じられていたので、モデルが誰なのか察せられる時点で限りなくアウトに近い出版物だったと思われます。

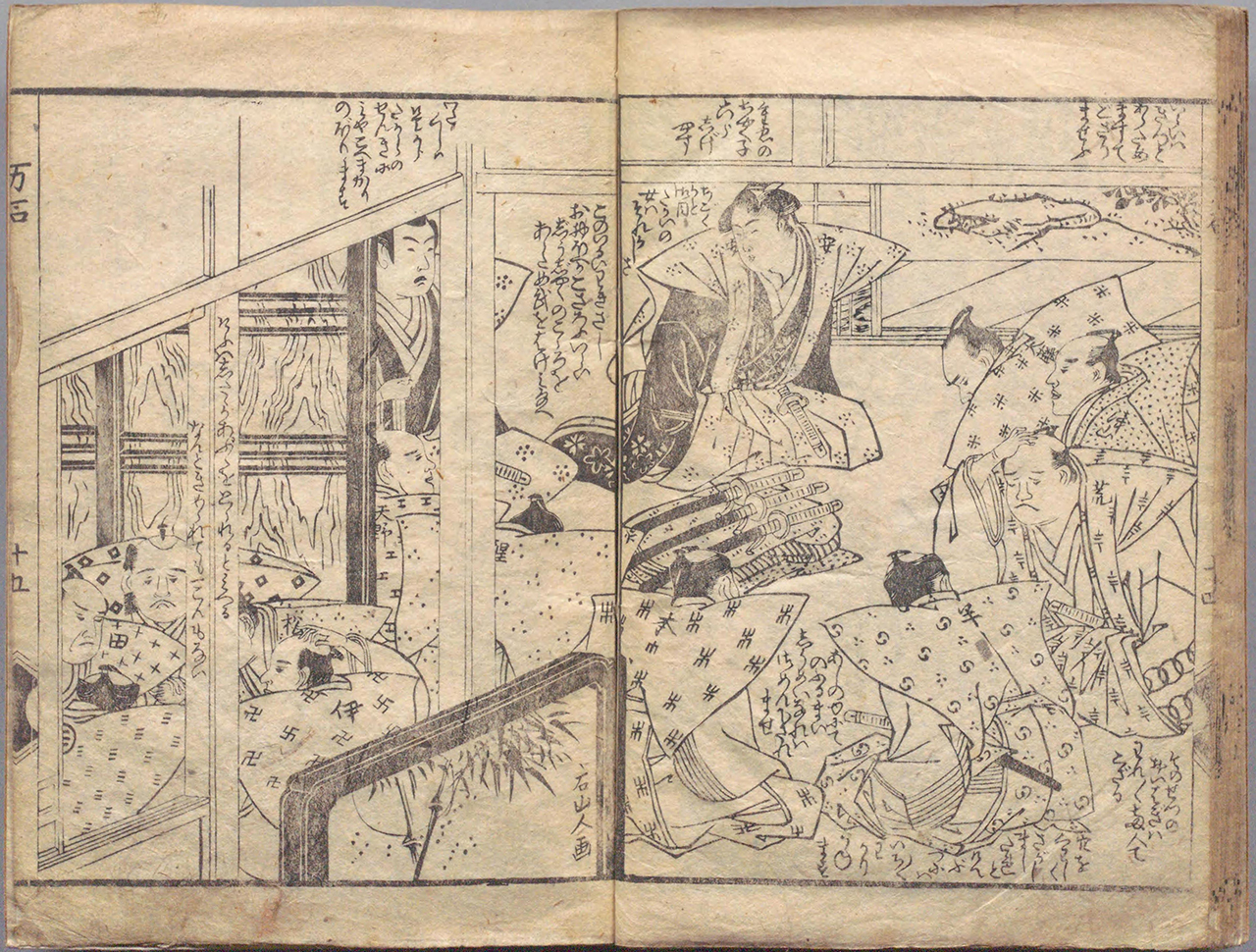

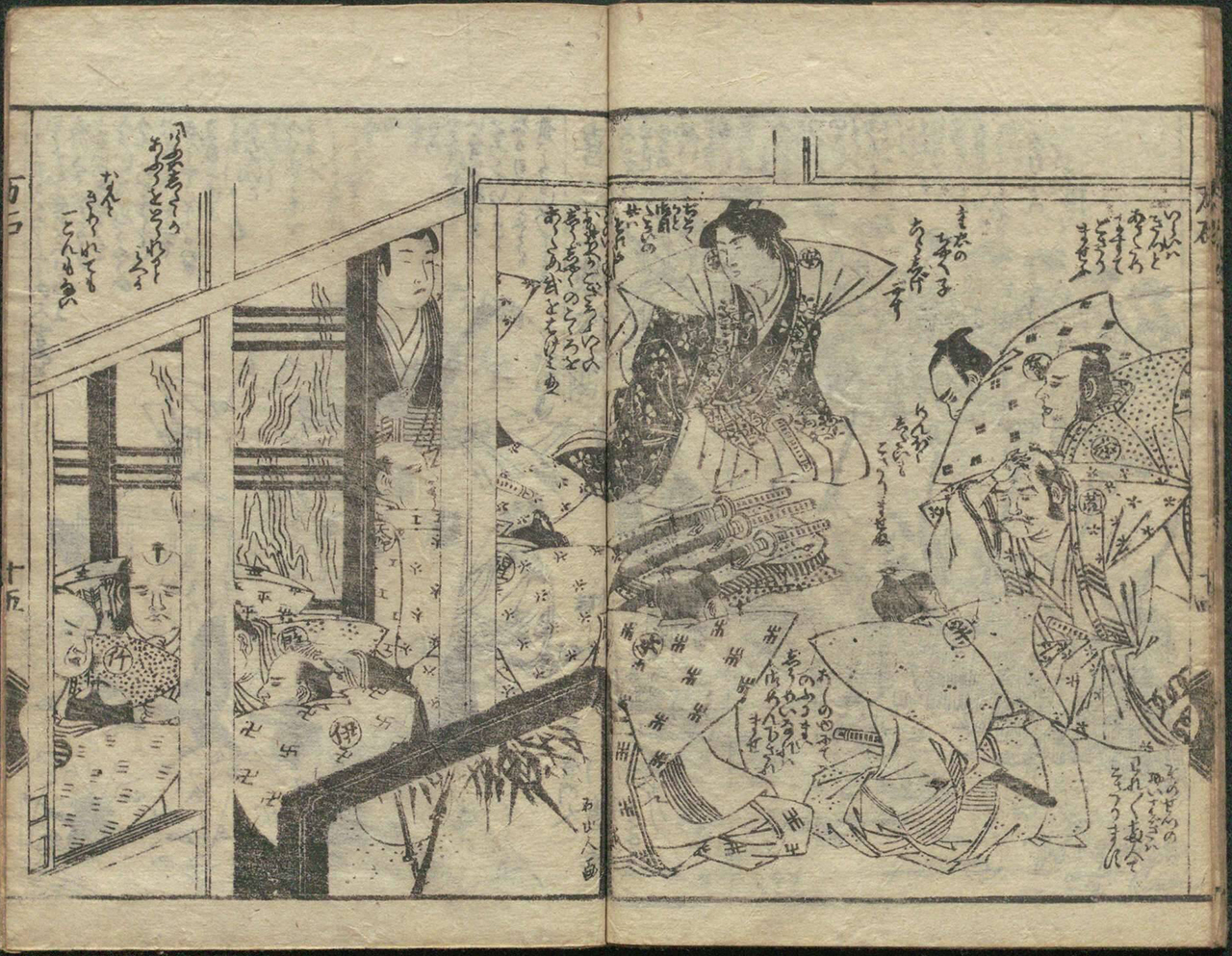

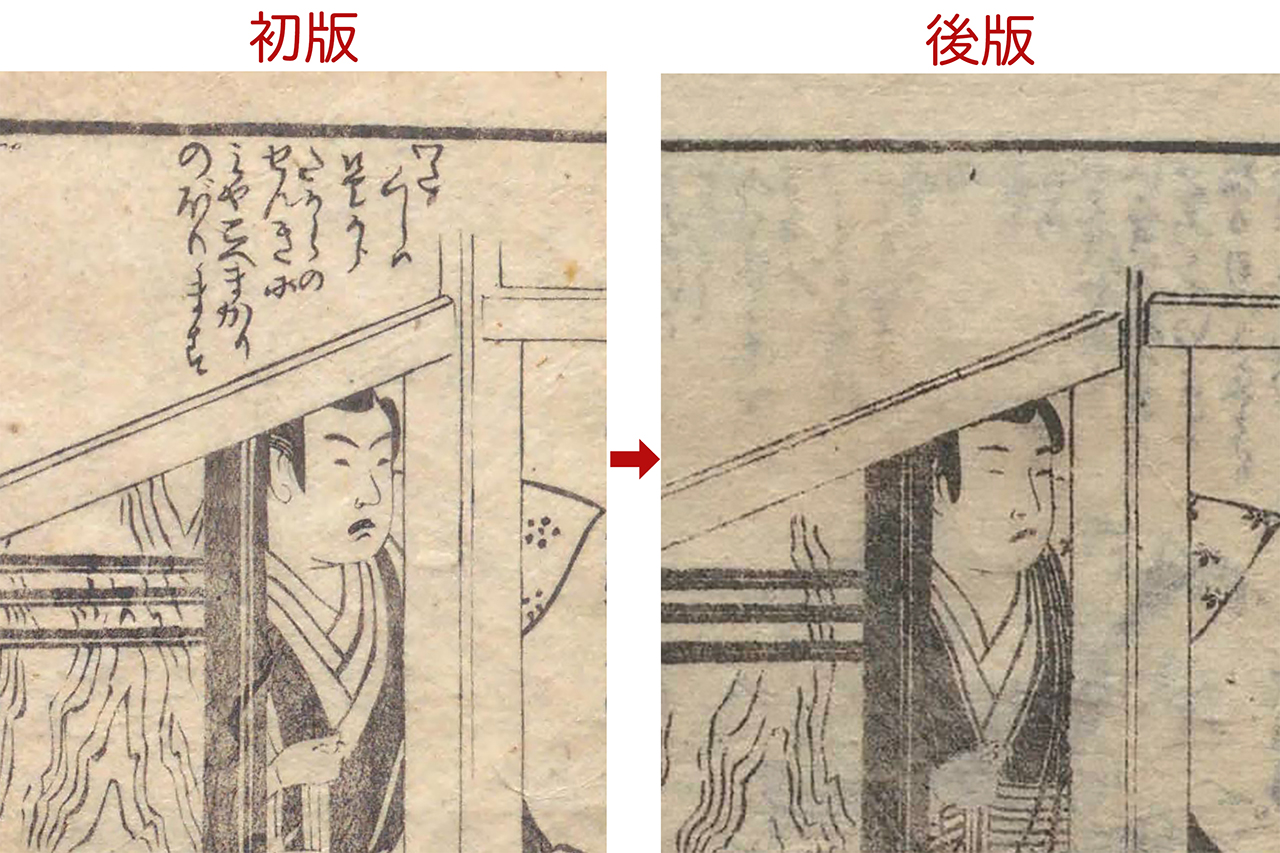

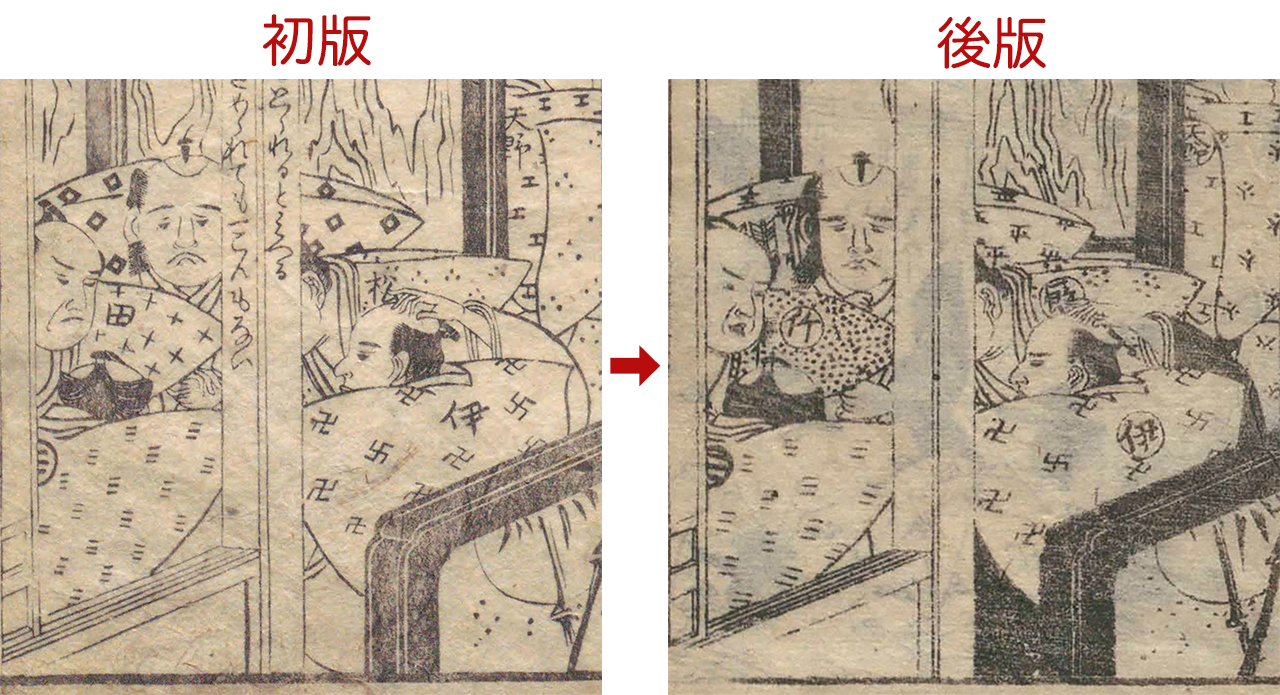

作者の朋誠堂喜三二こと平沢常富(出羽国久保田藩の江戸留守居役)は、この黄表紙のことで藩主佐竹義和から叱られたそうで、そのようなこともあってか初版と後版では、内容を改変した部分が確認できます。重忠らにぬらくら武士たちがしぼられている場面の初版と後版(下図)を比べてみましょう。

頼朝(=徳川家斉)に仕えた畠山重忠(=松平定信 左ページ上)と、息子の重保(ここでは重安 右ページ上)が話しています。初版では、重忠の裃に定信の家紋「梅鉢紋」が入っていますが、後版では笹紋に改変されています。また上に書かれた「わたくしは是から宝のせんぎに都へまかりのぼります」のセリフが消えています。

このセリフは天明7年12月、田沼派であったという伏見奉行小堀政方(1742〜1803)が浪費と悪政で訴えられた問題などがあり、定信が実際に京に遣わされたことを題材にしたものでした。

次の間では、何やらコソコソと5人の武士が顔を付き合わせています(下図)。初版で裃の紋が「田」となっている人物が田沼意次(演:渡辺謙)を示すことは明らかです。後版ではこの紋を「竹」という字に見せているようです(もしかしたら千人の長という意味のある「仟」かもしれません)。

柱に書かれていた「けふはしたゝか油をとられるとみへる なんときめられても一こんもない(今日はしたたか油をしぼられているようだ どうきめつけられても一言もない)」のセリフも消えています。

なお他の武士の紋(初版)から、「松」が松本伊豆守秀持(演:吉沢悠)、「伊」が井伊掃部頭、右端しか見えませんが「三」は三枝土佐守と、いずれも田沼派と見られていた大名を示していると考えられています。

謎の絵師・喜多川行麿とは 歌麿の弟子? 喜三二と同じ武家?

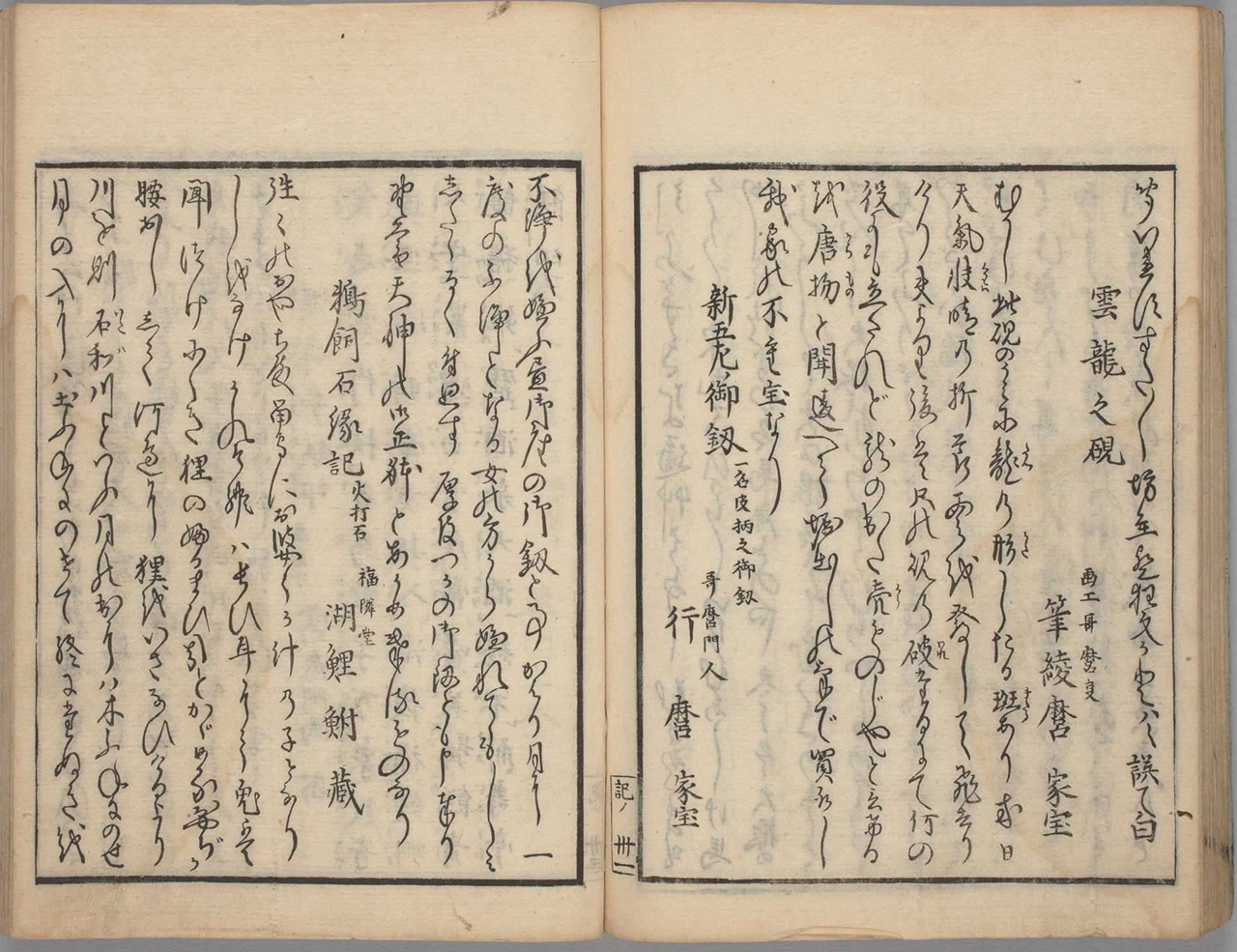

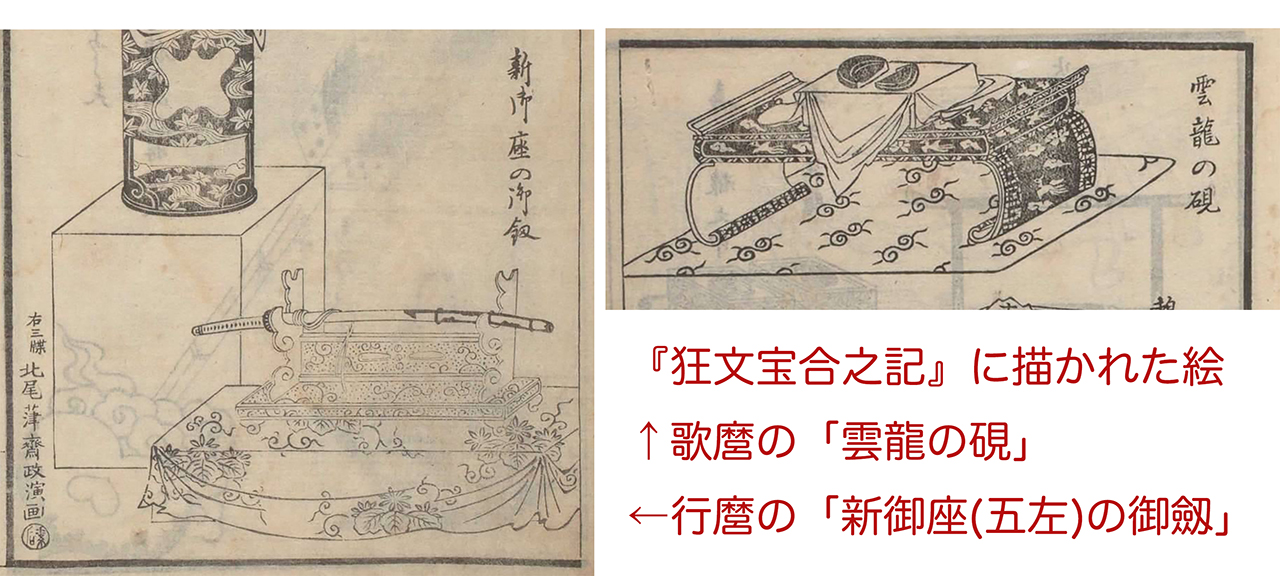

それにしても、この絵を担当した喜多川行麿(生没年不詳)とはどういう人物なのでしょう。その名が確認される最も早い例が、名だたる狂歌師たちが事物を取り合わせて荒唐無稽な宝物をでっちあげ、それを解説するという内容の『狂文宝合之記』(天明3年[1783]刊)のうち「客品」の巻です。刊行年の4月25日に両国柳橋河内屋において開催された宝合会(架空のお宝の品評会)の記録です。

国文学研究資料館蔵

「雲龍之硯」を出品(?)した「画工 哥麿(喜多川歌麿 演:染谷将太)事 筆綾麿 家宝」の次の「新五左ノ御釼 一名皮柄之御釼」に「哥麿門人 行麿 家宝」とあります。ちなみに「新五左(新五左衛門)」は、吉原では野暮な侍の代名詞で、その革柄の刀を宝めかして出品したようです。

行麿が絵を担当した作品として確認されるのは、『文武二道万石通』など喜三二作の黄表紙3点と山東京伝(北尾政演 演:古川雄大)作の1点で、いずれも天明5年から8年のもの。錦絵(多色摺木版画)はなく、肉筆画がわずかに知られています。作品が天明期に限られることや、出品した“宝”の意味から、あるいは喜三二同様、吉原に遊んだ武家で、狂歌師周辺で余技として絵に筆をとった人物と想像します。

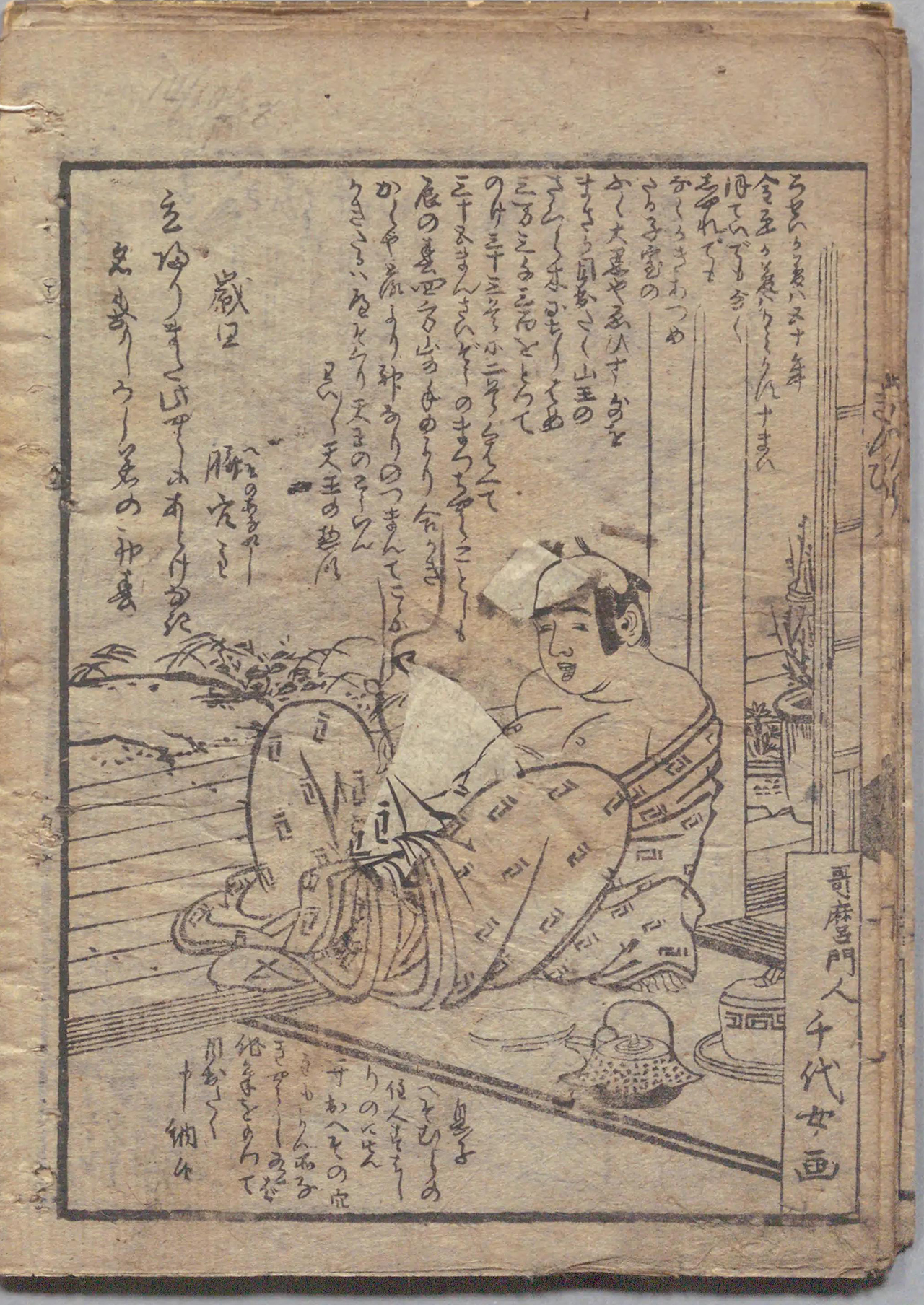

この時期の歌麿に門人がいたのか、という疑問もありますが、もう一人千代女という絵師が歌麿の門人を称しています。下図は四方赤良(大田南畝 演:桐谷健太)編で蔦重(演:横浜流星)版の『金平子供遊』という黄表紙です(ドラマ第26回に登場/右下に「哥麿門人 千代女画」とある)。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

この千代女にしても確認される作品は天明4〜5年(1784〜85)の黄表紙に限られ、「天明狂歌」とも称されるブームの中で南畝を中心とした狂歌師たちと結びついて、歌麿およびその門人たちが仕事を得ていたことが分かります。ちなみにドラマでは「生まれ変われるなら 女がいいからさ」(ドラマ第26回)と歌麿自身が千代女を名乗ったことになっていましたが、千代女は歌麿の妻という説もあります。

歌麿が描いた、世界で一番美しい“枕絵本”『歌まくら』

さて、前回のコラム#34で紹介された天明8年刊の歌麿の絵による狂歌絵本『画本虫撰』は、「世界で一番美しい絵本」と称されることがあります。であれば、同じ年に出た歌麿の春画(枕絵本)『歌まくら』は、「世界で一番美しい枕絵本」と言っても過言ではないでしょう。

大英博物館蔵 ©The Trustees of the British Museum c/o DNPartcom

※扇には狂歌師宿屋飯盛の「蛤にはし(くちばし)をしっかとはさまれて 鴫立ちかぬる秋の夕ぐれ」の狂歌が記される。

江戸時代には「枕絵」という呼び名が多く使われたようですが、ドラマにもあったように「笑ひ絵」という呼び名も使われます。特に初期の作品はしばしばユーモラスな設定で描かれたため、「笑ひ絵」という言葉がぴったりな気もします。

ただ歌麿の『歌まくら』はもはや別次元でしょう。

このような春画の出版は禁じられていたものの、おそらくお目こぼし&黙認もあったのでしょう。ほとんどの浮世絵師がこれを手がけています。『歌まくら』には絵師名・版元名は記されていませんが、序文に「(題名については)画工の名に寄て」とあること、上掲の図の男性の紋をはじめ蔦のマークが絵本の中にしばしば認められること、何より絵と木版技法の素晴らしさから、蔦重版、歌麿筆の枕絵本としか考えられないのです。

『画本虫撰』は藤一宗という彫師の匠が手がけたことが、鳥山石燕(1712〜1788 演:片岡鶴太郎)の跋文(あとがき)によってわかります。前回のドラマ第34回でも、この彫師に依頼できたことを蔦重が得意げに話していましたね。もしかしたら『歌まくら』も同じ彫師が手がけている可能性があるのではと想像します。

1995年に大英博物館と千葉市美術館の共催で「喜多川歌麿展」を開催した時、大英博物館がポスターと図録の表紙にこの『歌まくら』の図を用いたことには、驚くと同時にそのセンスに感嘆したのを覚えています。当時日本では春画はただ猥褻なものとされる風潮がまだ強く、千葉では展示できず図録からも春画は除外、もちろんポスターに使うなど思いもよらないことでした(それが大河ドラマで放送される世の中になろうとは!)。

大英博物館のポスターはそれは素晴らしいもので、歌麿の枕絵がただ事物の形を表すにとどまらず、深い情趣を伴う優れた美術品であることに気付かせてくれたように思います。大英博物館では2013年に「春画展」が開催され、ついに日本でも2015年に永青文庫(東京都文京区)で「春画展」が開催されました。大英博物館では、今も『歌まくら』の上掲の図がミュージアムグッズに用いられているなど、ロンドンっ子にとって歌麿のアイコンとなっています。

参考文献:

小池正胤ほか編著『江戸の戯作絵本(三)変革期黄表紙集』社会思想社 1982年

延広真治、小林ふみ子ほか編著『『狂文宝合記』の研究』汲古書院 2000年

元・千葉市美術館副館長、国際浮世絵学会常任理事。浮世絵史を研究している。学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課修了。2018年に第11回国際浮世絵学会 学会賞、2024年に『サムライ、浮世絵師になる! 鳥文斎栄之展』図録で第36回國華賞など受賞歴多数。著書・論文に『浮世絵のことば案内』(小学館)、『浮世絵バイリンガルガイド』(小学館)、『もっと知りたい 蔦屋重三郎』(東京美術)など。