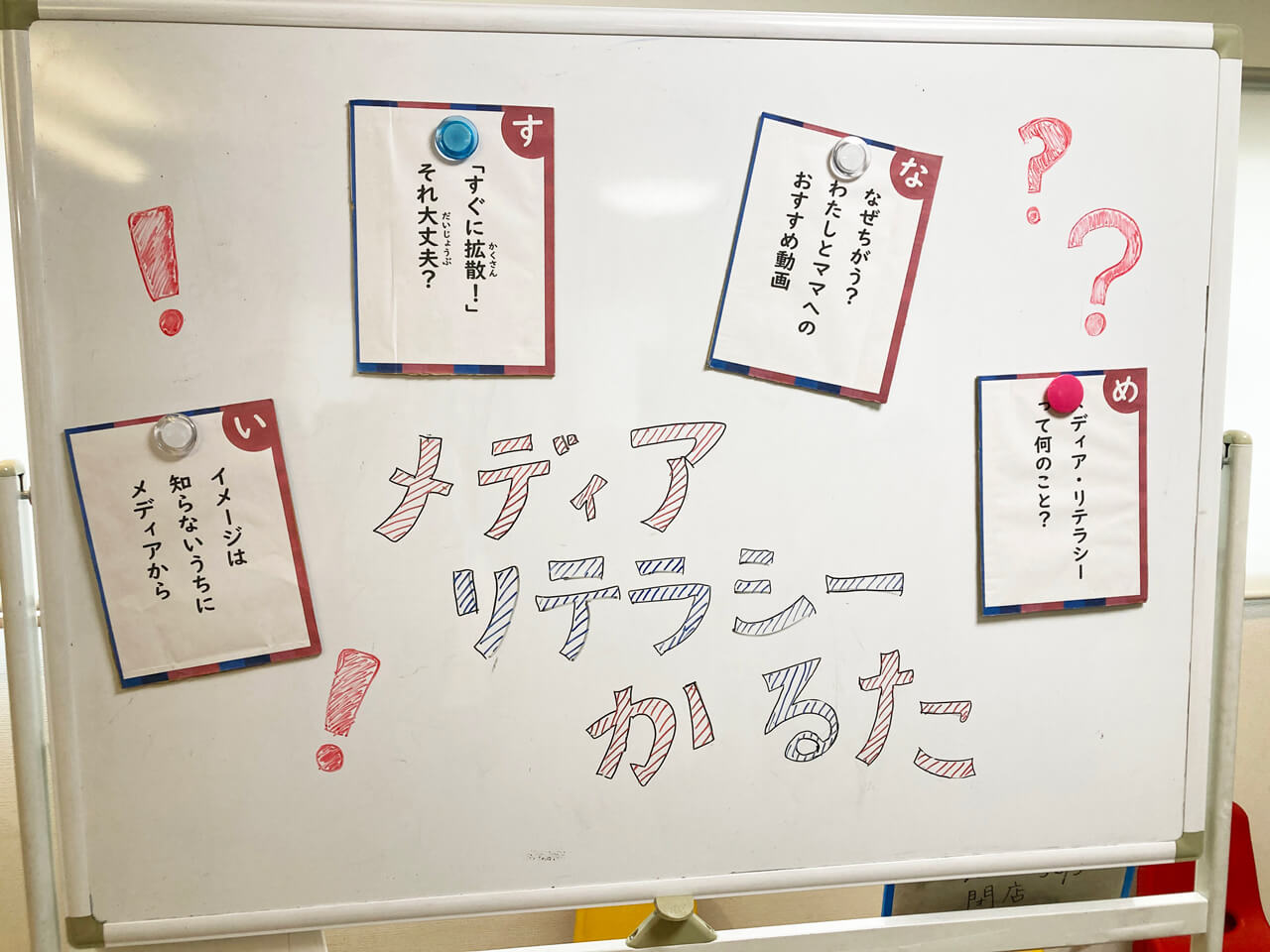

NHK財団が開発した「メディア・リテラシーかるた」。これまで小学校・社会人・特別支援学校で使われたときの様子を紹介してきました。(メディアリテラシーかるたに関する記事はこちら)今回は、昭和女子大学KUNTHO※が主催して企画したかるた大会を取材してきました!

※KUNTHO(クントー)とは昭和女子大学人間社会学部福祉社会学科 熊谷ゼミに所属する学生が結成した団体(2024年発足)。

11月1日(土)、体験型イベント「情報モンスターに勝つ!かるたで育てるメディア・リテラシー」が東京都世田谷区のウィズダムアカデミー二子玉川校(民間学童施設)で行われました。学生たちが「せたがや若者ファンディング※」の助成を受けて開催したイベントです。

会場に集まったのは進行サポーターのKUNTHOメンバーを含めて10名。子どもチームと大人チームに分かれ、かるたをテーブルに並べたところでガイダンスがありました。

※せたがや若者ファンディング…世田谷区の活動費用補助事業(2025年発足)。

まず、文部科学省制作の情報モラル教育の動画を見て“メディア・リテラシー”について考えます。学校で「調べ学習」をすることも多いとあって身近に感じたのか、子どもたちは“情報は鵜吞みにせず、正しいかどうか確かめよう”などといった内容を、集中して見ているようでした。

動画視聴の後は、子どもたちも立ち上がってスタンバイOK。かるた大会のスタートです!

元気な声と一緒に次々と取られるかるた。「ん」が読まれたときは独特の読み札に笑いが溢れ、「え?!『ん』?!『ん』なんてあるの?!」とさらに盛り上がる場面も。

このメディア・リテラシーかるたの特徴は、取った後にその札の解説を読んで、一緒に考えることです。各チームからは「なるほど~」「たしかに……」という納得の声が。また子どもチームからは「どういうこと?」と疑問を素直に声に出す場面もありました。そんなときは近くにいる大学生、KUNTHOのメンバーが簡単な言葉で説明、世代を超えて皆でメディア・リテラシーを育む場となりました。

テーブル上のかるたが少なくなるにつれ、接戦となってじゃんけんが増えたり、お手付きが増えたり……。最初は控えめだった大人チームからも声が上がるようになり、大盛況のうちにゲームが終了しました。

興奮冷めやらぬまま、今度は大学生たちが用意した○×クイズです。かるたの獲得数にこのクイズの正解数が加算されて1位が決まるので、子どもたちのまなざしも真剣です。

クイズは全部で5問。

<〇×クイズ 設問>

①SNSで拡散されている記事の見出しは、多くの人がシェアしているから正確だといえる。

A.✕ :シェア数と正確さは関係ない

②真似してトラブルになっても「ネットに出ていたから大丈夫」とは言えない。

A.○ :責任は自分にある

③「まだ誰も知らない情報」を見つけたときは、確かめる前に早く広めたほうが良い人になれる。

A.✕ :拡散の速さより確かさが大事

④友だちが言っていたことは、必ず事実だからそのまま広めてOK。

A.✕ :友達の話でも確認が必要

⑤ネットに投稿された1枚の写真だけでは、撮影した背景や意図が分からないこともある。

A.○ :見えない事情を想像することが大切

メディアにまつわる「こんなときどうする?」が○×形式で出題されました。日常にあるシチュエーションで考える力を養います。かるたで学んだことのおさらいや理解度チェックとしてぴったりのアイデアです。クイズの答え合わせの後は、皆で獲得したかるた札の枚数とクイズの正解数を数え、見事各チームの1位になった人には、オリジナルシールなどの景品が贈られました。

イベント終了後、参加者の小学生とKUNTHOメンバー2人に感想を聞きました。

小学生「授業スタイルで学ぶよりも、かるたを使ってゲーム感覚で学べる方が頭に入ってきて興味をもてました。とても楽しかったです。学校の同世代とも『メディア・リテラシーかるた』をやってみたいです」

学生たちは、最初、かるたそのものに興味を持ったと言います。

学生A「皆、学校でかるたをやったことがあると思うし、自分も好きなので興味を持ちました。遊びながら学べるところに魅力を感じました。普及させるためにどうしたらいいか考える中で、かるた大会を企画したんです」

イベントを終えて、そんなAさんに感想を聞きました。

学生A「少し不安でしたが、想像よりも盛り上がって、参加者が心から楽しんでくれたんだなと実感できました。

かるたを取った人が解説を読んだあと、実体験を話す、そういうのもいいかも。次はもっと工夫してやりたいです」

さっそく具体的な改善点を考えているようでした。

学生B「私たちのゼミは高齢者福祉が研究対象です。『高齢者の詐欺被害防止』など、高齢者に参加してもらうかるた大会ができたらいいなと思っています。後輩たちにもかるた大会をやってほしいと思いました」

確かに、高齢者のメディア・リテラシー向上にも利用してもらえそうです。

最後に担当の熊谷大輔専任講師に聞きました。

熊谷先生「学生たちが企画から集客まですべて組み立てて実行して、よく頑張ったなと。学生たちには、自己肯定感を高め、リーダーシップを身につけてほしいと思っています。

かるたは分かりやすさが最大の利点です。年齢を問わず理解しやすく、イメージがつきやすい形式で、世代間交流もしやすい。高齢者向けのメディア・リテラシー教育での活用に可能性を感じています」

7月からイベントの構想を練り、一から準備してきた学生たち。その表情や言葉から、皆でメディア・リテラシーかるたについて一生懸命考え、試行錯誤しながらイベントをつくりあげたこと、次もやる! という熱い想いが伝わってきました。

メディア・リテラシーかるたに関心がある方は、「ステラ net」のこちらの記事をご覧ください。

かるたの詳しい情報やお問い合わせ方法、ダウンロード方法も書いてあります。

(取材・文/NHK財団 展示・広報事業部 花田 歩)