私たちNHK財団が取り組んできた社会貢献活動のひとつに「用賀商店街コミュニティ放送局支援事業」があります。

NHK財団が拠点を置く東京・世田谷にある用賀商店街。その商店街が企画運営するコミュニティ放送局を、立ち上げから支援し、持続可能な活動となるようサポートした事業です。2年余りにわたる地域支援の「足跡」をご紹介します。

(ようが公共放送局はこちら ※ステラnetを離れます)

それは「防災シンポジウム」から始まった

2022年春、NHK財団の発足を前に、私たちは拠点となるオフィスを用賀に開設しました。「迎えてくれる地域の皆さんに、私たちの得意な分野でお役に立てることはないか」。そう考えていた時、用賀商店街の幹部の皆さんと出会いました。

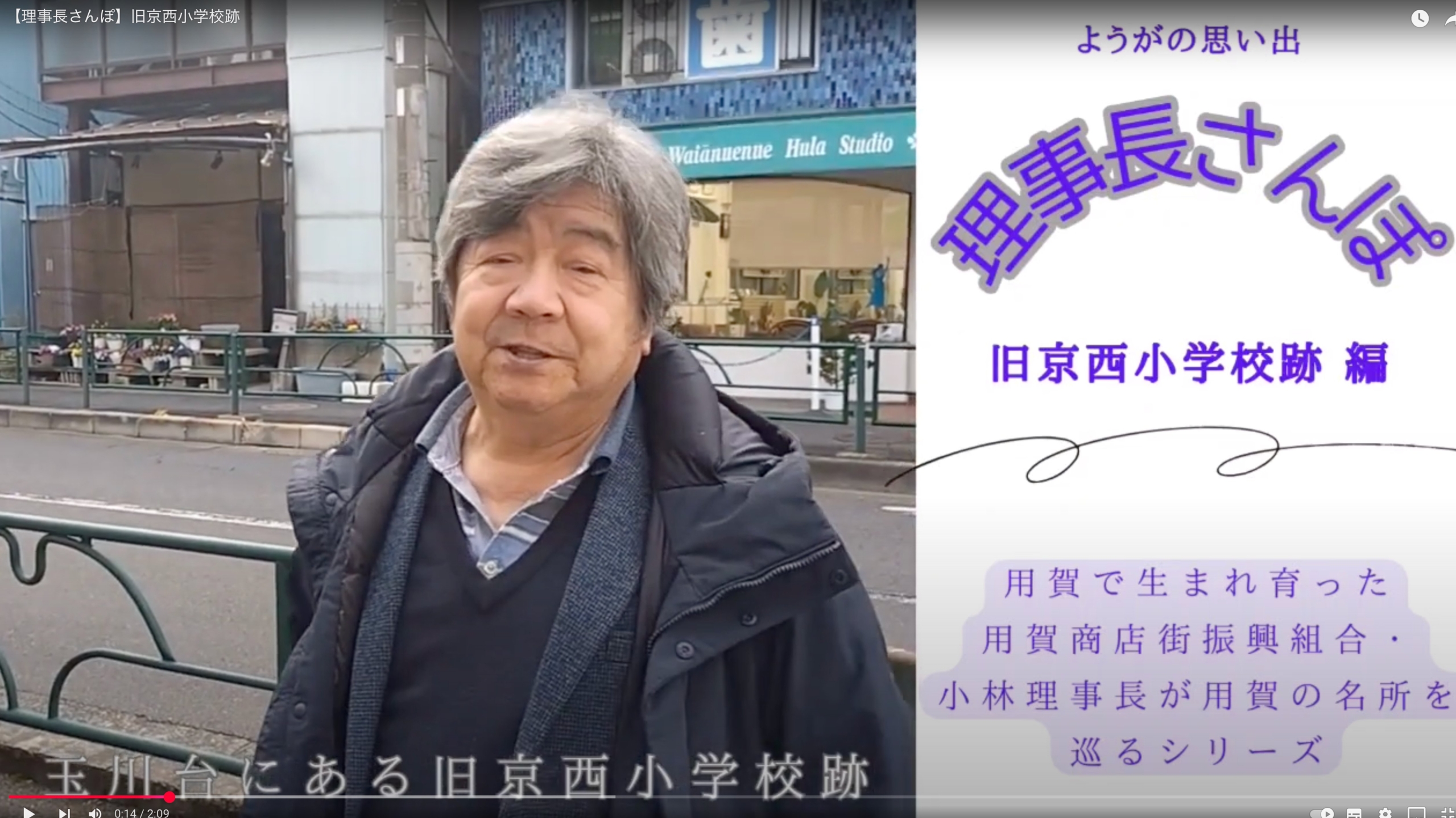

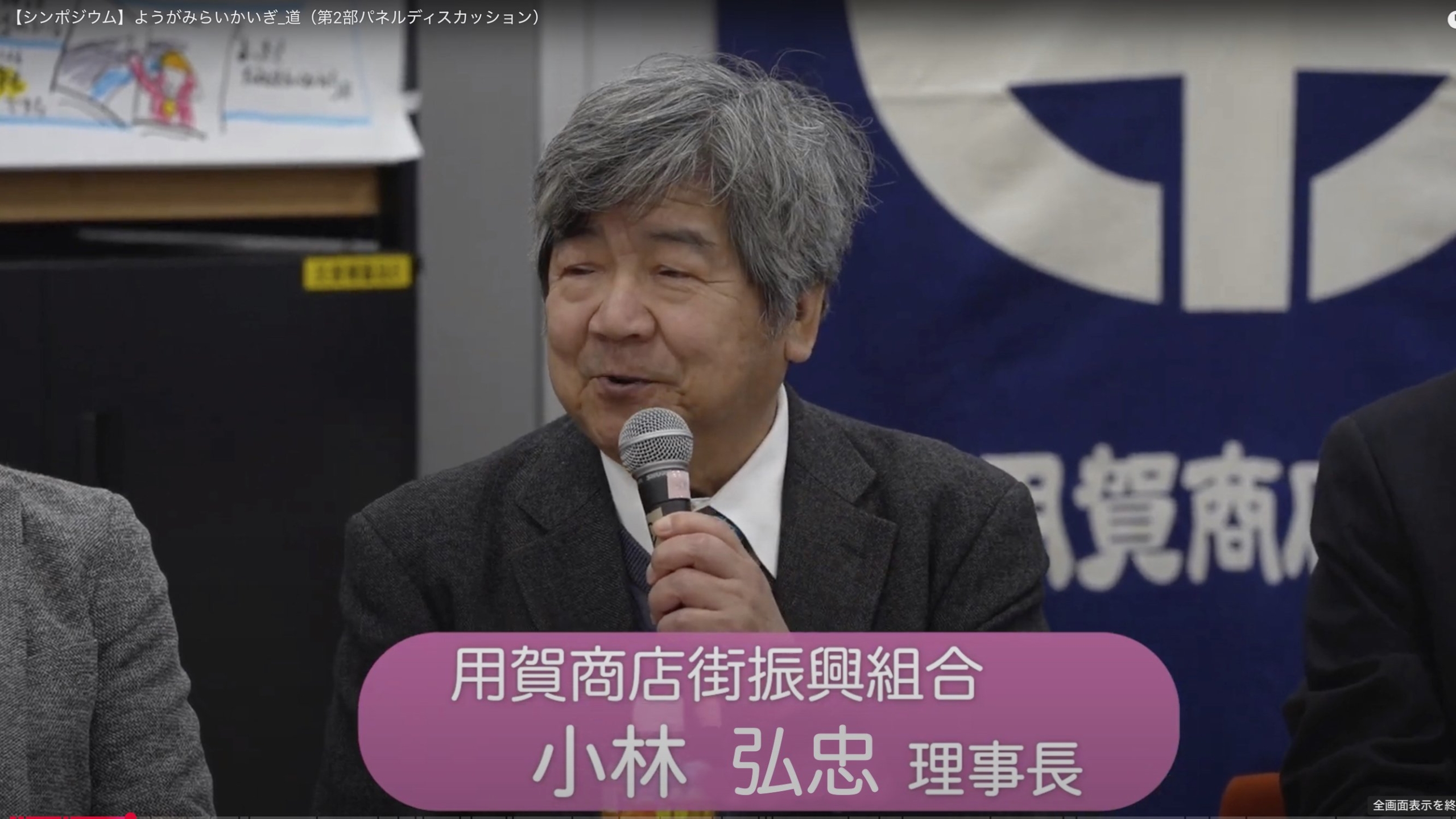

用賀商店街のリーダーで振興組合理事長の小林弘忠さんは進歩的な考えをお持ちで「従来の商店街活動の枠組みに填まらない取り組みで地域を元気にしたい」が持論です。

副理事長の長谷川聡さんは、長年、地元の消防団の副分団長を務め、用賀の街の「安全安心」に献身してきました。

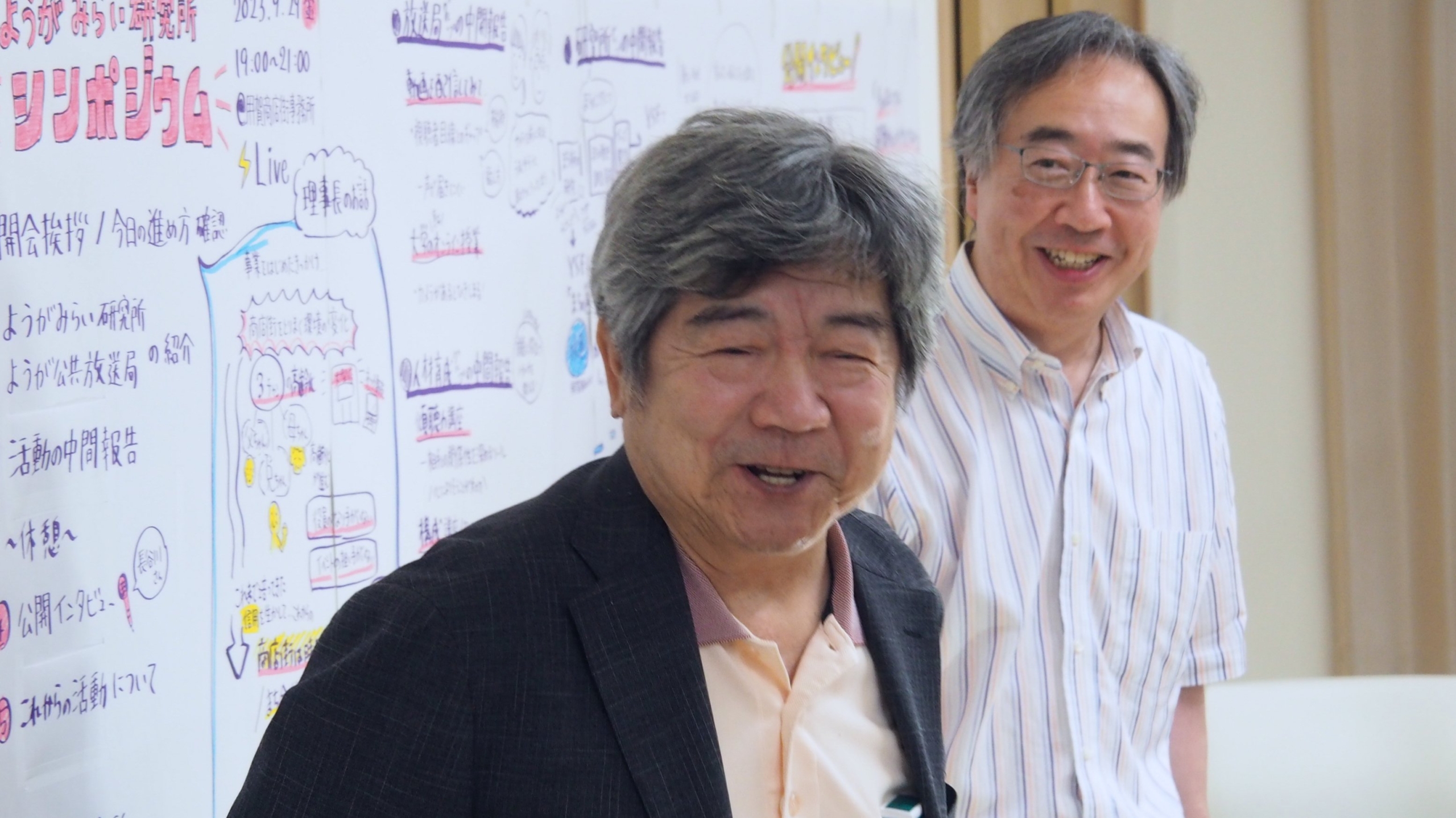

「防災をテーマに用賀の街の未来を議論したい」。商店街の幹部の皆さんから湧き上がったアイデアを「地域のために実現させよう」と協力することになり、2022年3月、「第1回ようがみらいかいぎ・防災シンポジウム」が開かれました。

シンポジウムには100人を超える住民が集まり、世田谷区の保坂展人区長も参加。用賀は高速道路や幹線道路、鉄道が交わる「交通の要衝」で、災害時には多くの被災者が滞留する可能性があること、新しい住民の流入が進む中、災害時に住民同士が助け合えるよう、「顔の見える関係」を築いておくことの重要性が話し合われました。

議論は、防災力を強化するための具体的な施策へと深まり、「商店街がお祭りなどの『交流の場』を積極的に作り出し、顔の見える関係づくりに努める」「避難生活を模擬体験するため、公園を使って『防災キャンプ大会』を開く」「被害の少ない世帯が被災世帯を受け入れる『住民同士の助け合い』が実現するよう、日頃から人間関係を深めておく」などのアイデアが出されました。

集まった住民の皆さんは「自分たちの街を自分たちの意志で逞しくしていこう」という熱意に溢れ、地域の絆を確かめるシンポジウムになりました。

商店街発! 地域の放送局を作ろう

「防災シンポジウム」の後、私たちのもとに商店街振興組合のナンバー2、副理事長の杉本浩一さんからユニークな相談が持ちかけられました。

「地域の情報を、地域の皆さんに発信するインターネット放送局を作りたいのです。力を貸してもらえませんか」というものです。

NHK財団には、NHKの放送現場で、取材や番組制作、撮影、音声、照明、アナウンスなどの専門スキルを磨いてきた職員が数多く在籍しています。私自身もアナウンサーとしてニュースを伝えたり、リポートを取材制作したり、長く放送の仕事に携わってきました。

杉本さんは「東京都が『先進的な取り組みをする商店街に補助金を出す』と言っています。用賀の街の未来を考えるシンクタンクを作り、そこが運営するコミュニティ放送局を開局するという構想を描いています。東京都に企画書を出しますので、採択されたら協力して下さい」と意欲十分。クリエイティブな発想力と行動力で商店街を牽引する杉本副理事長から「企画が通りました!」という知らせが届いたのは、シンポジウムから半年後の秋のことでした。

秋から冬にかけて構想を練り、機材などの準備を進め、2023年春「YPB=ようが公共放送局」の活動がスタートしました。理事長室をスタジオに、まずは「ささやかに」開局。飲食店のマスターや、診療所のお話し好きな事務次長、お祭りの手伝いで交流のある駒澤大学の学生など、年齢も経験も様々な人たちが理事長室に集まり、杉本副理事長が進行役となって用賀の街にまつわる情報発信を始めました。

毎週金曜日の夕方には、商店街事務所にNHK財団の放送経験者や、まちづくりの専門家集団「(株)石塚計画デザイン事務所」の精鋭の皆さん、事業の推移を見守るよう東京都から依頼を受けた中小企業診断士が集まり、番組作りを進めるための戦略会議を重ねました。

防災を身近な視点で考える、シリーズ「ようがの防災」

毎週の戦略会議から生まれた番組のひとつが「シリーズ・ようがの防災」です。用賀の皆さんに「防災」を身近な問題として考えてもらえるよう、用賀に暮らすタレント一家の平床政治さん、asacoさんファミリーに出演を依頼。

指定避難所になっている区立用賀小学校の体育館や防災用品の備蓄倉庫を訪ねたり、簡易トイレを体験したり、飲食店のご主人が長期保存できるアルファ米を使った防災メニューづくりに挑戦したり、親しみやすく、実用的で、出演者全員が用賀の住民という、地域に特化した内容と演出でシリーズを構成しました。

ハイパーローカルな番組が続々誕生

「YPB=ようが公共放送局」のように、既存の放送局では拾い切れない、極めて細かいメッシュで地域の情報を集め、地域に特化した情報として発信するスタイルを「ハイパーローカル」と言います。

商店街の店主が自分の店を自ら撮影してお勧め商品を紹介したり、用賀の歴史に詳しい郷土史家を訪ねて地域の裏面史を掘り起こしたり、用賀のお祭に欠かせなかった「用賀音頭」の復活に取り組む人々をクローズアップしたり、小林理事長自らがリポーターとなって名所旧跡を訪ねたり、地域の価値を地域の目線で見出した「ハイパーローカルな番組」が相次いで生まれ、配信されました。

用賀の宝物「いらかみち」を再評価する

去年12月、NHK財団のコミュニティースペースを会場に「第2回ようがみらいかいぎ・『道』シンポジウム」が開かれました。東急田園都市線の用賀駅前から世田谷美術館のある砧公園まで、全長凡そ1キロの「用賀プロムナード」は、瓦を敷き詰めて作られていることから、「いらかみち」と呼ばれています。

涼しげな水路が目を引いたり、石造りの「王様と女王の椅子」に驚かされたり、植え込みの中で女性像がウクレレを奏でていたり、足下には百人一首の短歌が彫ってあったり。遊歩道の其処此処に「人と暮らしに配慮した意匠」が散りばめられ、独特の景観を生み出しています。そんな「いらかみち」を題材に、用賀の街の未来を語り合おうというのが、杉本副理事長の狙いです。

パネリストには、「いらかみち」を手掛けた都市デザイナーで早稲田大学名誉教授の卯月盛夫さん、保坂世田谷区長をお迎えし、小林理事長ら、商店街の幹部も加わって、「いらかみち」の役割と価値を再評価し、「住民主体のまちづくり」の在り方をめぐって意見を交わしました。

保坂区長「先人が苦労して作り出した『いらかみち』の価値が、今の時代に『世田谷の宝物』として改めて認識されていく。まちづくりを進めていく上で、きょうのシンポジウムが、地域の魅力を再発見する機会になれば良いと思っています」

卯月さん「街づくりを考える時、大切なのは『子供たちの視点』だと思うんです。子供たちに優しい木陰だったり、美しい並木道だったり、心地よい水路だったり、子供たちが快適だと思う視点や目線を、まちづくりを進めていく大人は見失わないよう、心がけなければいけないと思います」

小林理事長「みんなが知り合いの街にしたいんです。お互いの顔を知っていれば、防犯カメラも要らないし、犯罪も起きないでしょう。そうした関係性の中で地域の未来を担う若い人たちが、自分の思うこと、やりたいことをやって、まちづくりに生かされていく。私たち商店街は、そうした取り組みを応援したいと思っています」

地域の活動と発展を見守ります

開局から2年余り、「YPB=ようが公共放送局」は、地域に暮らす住民ならではの目線で用賀の街を見つめ、大切な情報を発信し続けています。その活動は、今年度から私たちのサポートを離れ、商店街による「自力飛行」へとステップアップしました。

「地域のための地域の放送局」を標榜し、独自の番組作りと配信を続けるYPB。私たちNHK財団は、用賀商店街が企画運営するコミュニティ放送局の活動と発展を、すぐ傍から見守っていきたいと思っています。

(取材・文/NHK財団 社会貢献事業本部・星野豊)

NHK財団はさまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。

お問い合わせはこちら(NHK財団お問い合わせフォーム)