江戸の文化に魅了され、40歳を過ぎてから時代小説家としてデビューした車浮代さん(60歳)。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で話題の蔦屋重三郎(蔦重)をモデルとした作品を数多く手がける一方、江戸時代の料理のレシピ本を出版するなど、江戸料理文化研究家としても活躍しています。江戸の文化に魅了されたきっかけや江戸の料理の魅力などを語ります。

聞き手 井上朋子

この記事は月刊誌『ラジオ深夜便』2025年8月号(7/18発売)より抜粋して紹介しています。

超絶技巧の浮世絵が江戸文化の入り口

――大阪出身の浮代さんが、江戸の文化に魅了されたきっかけは何だったんですか?

浮代 江戸に興味を持つようになったのは、浮世絵との出会いがあったからなんです。

私は芸術大学を卒業後、大阪の総合印刷会社でアートディレクターをしていました。当時、クライアントの美術館で大規模な浮世絵展があり、東京から摺師*1がいらして喜多川歌麿の『ポッピンを吹く娘』を摺りながら解説されていたんですね。その方が「あっしゃぁねぇ」と昔ながらの江戸ことばで話していて、粋で心地よい響きに思わずしびれました。

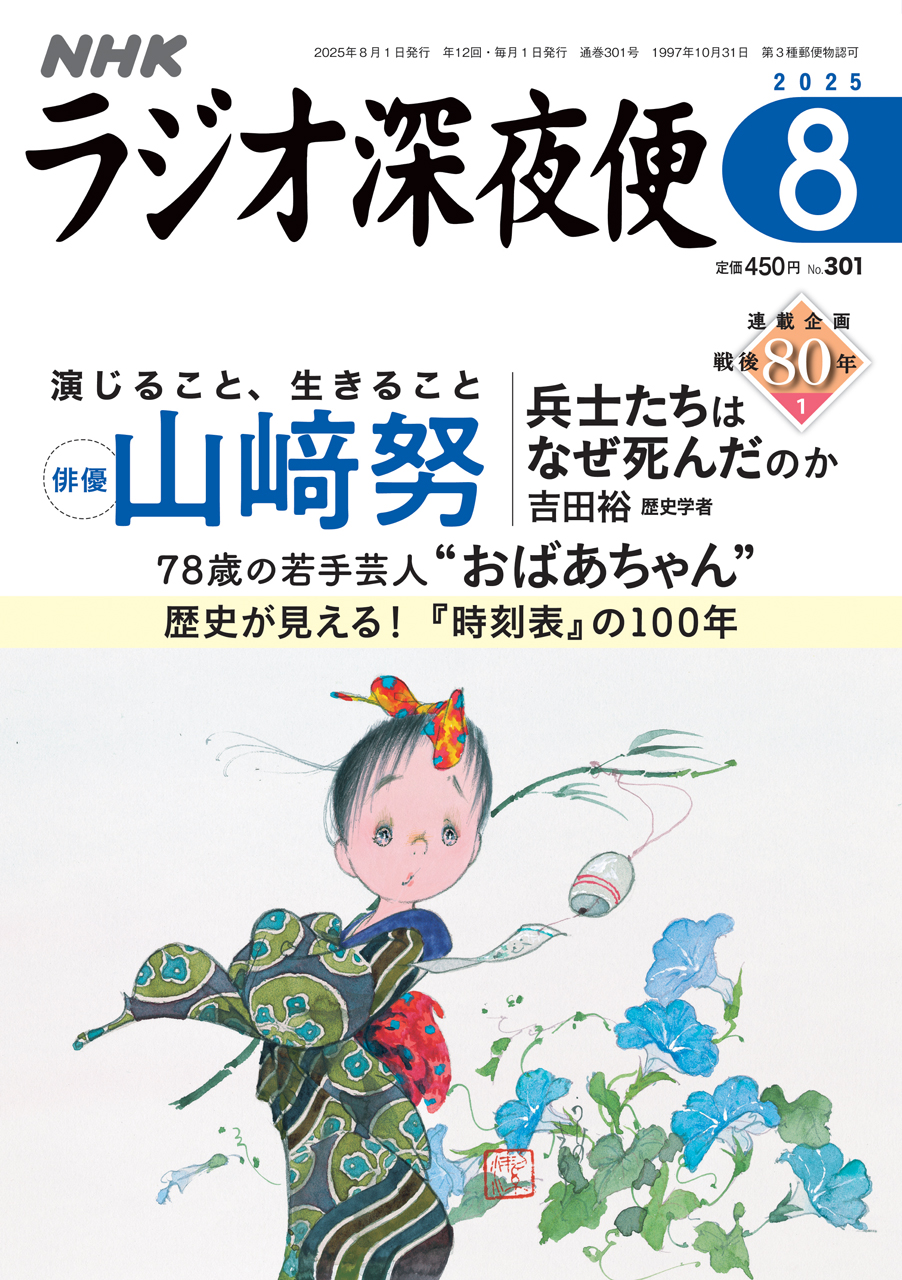

浮世絵が超絶技巧の塊であることも驚きでしたね。浮世絵を摺る木版印刷は、線を残して周りを彫っていく難しい技法。『ポッピンを吹く娘』では、髪の毛の生え際を見ると1ミリの間に3本彫り残してあるんです。また、色を摺り重ねても版がずれないよう仕上げる技術もすばらしい。そんな職人技に心奪われ、浮世絵の世界を深く知りたいと思うようになりました。

*1 木版画の版木に絵の具をのせて紙に摺る職人。

――印刷会社にお勤めだったことも大きかったですか。

浮代 そうですね。浮世絵を掘り下げていくと、江戸時代の出版や印刷のシステムが現代とあまり変わらないことが分かりました。例えば私が勤めていたような印刷会社の場合、クライアントから発注された印刷物をデザイナーがデザインして、それを刷版・製本など各工程の担当者が分業でシステマチックに製作していきます。

一方、江戸時代にも大河ドラマ「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎のような版元*2がいて、彼らが摺師や彫師*3に発注し、自分の店で売るという流れになっていた。そうしたシステムが江戸時代に確立されていたのは驚きです。自分の仕事と重なる部分もあり、ますます興味をそそられました。

*2 出版物を製作し、流通・販売する事業者。

*3 絵師が描いた版下絵をもとに版木を彫る職人。

――浮世絵をきっかけに江戸の文化そのものへの興味が深まっていったわけですね。

浮代 はい。作品だけではなく、葛飾北斎や喜多川歌麿など絵師の暮らしぶりにも興味が湧いてきて。町人だった彼らが何を食べどんな日々を暮らしていたのか、想像がどんどん膨らんでいきました。

※この記事は2025年4月17日放送「江戸の文化に魅せられて」を再構成したものです。

くるま・うきよ

1964(昭和39)年大阪生まれ。大阪芸術大学デザイン学科を卒業後、アートディレクターやグラフィックデザイナーを経て、第18回シナリオ作家協会「大伴昌司賞」大賞受賞。映画監督・新藤兼人氏に師事し、シナリオを学んだのち、作家の柘いつか氏に師事。近著に『蔦屋重三郎の慧眼』など。

会社員から作家の道へ進んだ理由、江戸時代の料理や日本食の魅力など、車さんのお話の続きは、月刊誌『ラジオ深夜便』8月号をご覧ください。

購入・定期購読はこちら

2月号のおすすめ記事👇

▼小柳ルミ子 信念を貫き通した芸能活動55年

▼浜田きよ子 排せつトラブルを解決し心豊かに生きる

▼舘野泉 “左手のピアニスト”が奏でる復活のメロディー

▼YouTube登録者数200万人超! 柴崎春通 絵を描く喜び ほか