現在、東京・虎ノ門のTOKYO NODEで開催中の「デザインあ展neo」は、NHK Eテレの人気番組「デザインあneo」の世界を体感できる展覧会です。身の回りのデザインに込められた工夫や思考を、映像と音楽を通じて子どもたちに楽しく伝えることを目的としています。これまでに累計116万人を動員した人気展の第3弾で、観察・考察・体験のステップを通じて、デザインのおもしろさを感じられる展示が並びます。

NHK財団 国際協力部では、海外からの来場者にも楽しんでもらえるように遊び方や展示作品の説明などの英語翻訳に協力しました。

オノマトペを英語にすると……?日本語の豊かさと同じくらい、英語の豊かさも必要でした

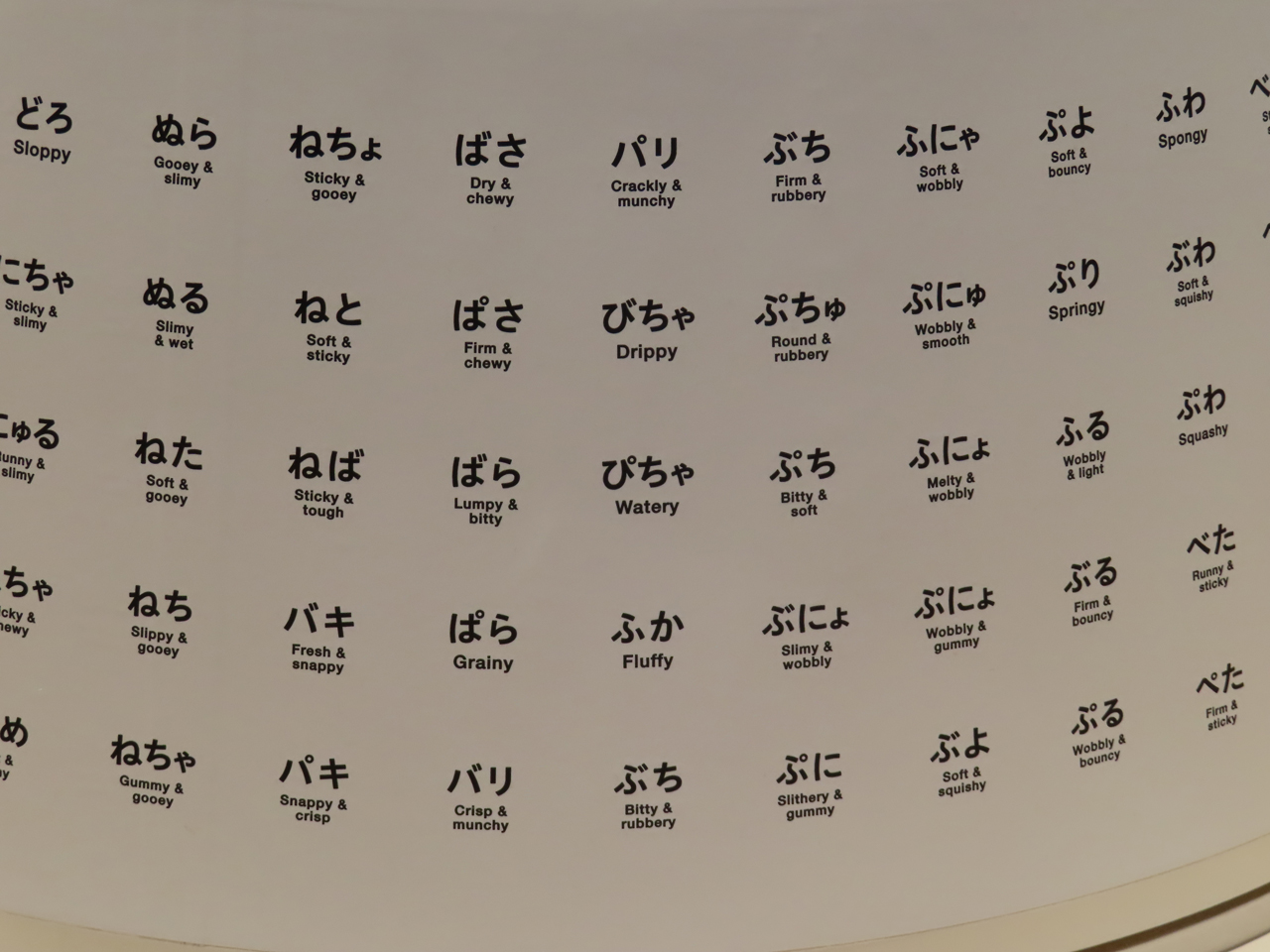

展示作品の1つ、「オノマトピース」は、食感から食べものを想像する遊びです。「ふわ」、「サク」、「ジュワ」など、オノマトペのピースを、丼もの、串もの、手巻き寿司などの食べ物のフォーマットに当てはめます。

「ふわ」「サク」「ジュワ」などの日本語を英語に翻訳したのは、NHK財団で長年、翻訳を手がけてきたマイケル・プラストウさん。擬音語や擬態語を英語で表現するというユニークな取り組みでした。

「英語にもonomatopoeiaやideophoneといった、音や、状態やイメージの感じを表す言葉はありますが、日本語とは表現が大きく違います。ポテトチップスの『パリパリ』という音を“Pari Pari”としても、イギリス人にはピンとこない。動物の鳴き声もそうです。犬の『ワンワン』は、イギリスでは“Wuff”、アメリカなら“Bow wow”。同じ犬の鳴き声でも人間の感じ方は様々なんです」

「『ドーンという音を聞いた』を英訳するとき、『ドーン』を英語でどう表現するか。“big bang”や“loud bang”でしょう。英訳すると“I heard a big bang”。元の日本語にIやbigやloudに相当する単語はないけれど、元の日本語の構造や単語を無視する判断も必要です」

「翻訳を始めてすぐ、直訳的にやると、言葉の豊かさを失うのがわかりました。日本語の豊かさを生かすため、同じくらい英語の豊かさも必要でした」

マイケルさんは、子どもたちが楽しく使える単語、笑顔になれるような音の響きを重視した翻訳に努めたと話します。

「音が楽しく、気持ちが伝わるような単語を選びました。英語では子ども向けの言葉に“crunchy”のように“y”で終わる単語が多い。日本語で「コリコリ」と言うのを、”Soft and crunchy”のように表現し、日本語のリズムを英単語を並べて再現し、英語ならではの楽しさを生かしました」

マイケルさんは今回の展示のために食感を表現する135の擬音語、擬態語に1つ1つ異なる英訳をつけました。

Soft and crunchy (コリコリ)

Hard and crackly (ゴリゴリ)

Lumpy (ごわごわ)

など、言葉を並べたときに生まれるサウンド、ライム(韻)、リズムを大事にしました。

「“~ and ~”のようにandで結んだ表現のなかに、Lumpyのような一語(ワンワード)でピタリと質感を言い表す言葉を混ぜることで、まるで“当たりが出た!”と喜ぶ子どものような、ちょっとした嬉しい驚きや楽しさを演出しています」

翻訳にあたっては、去年、夏休みにイギリスで一緒に遊んだ、2歳と4歳の友人のお孫さんたちのことを思い出し、「あの子たちに伝わるかな? 楽しんでくれるかな?」と想像しながら訳したそうです。

「翻訳していて、自分も子どもに戻ったような気持ちになりました。とてもリフレッシュできる経験でした」

ことばの本当の意味、その人の言いたいことをつかむ

良い翻訳とは何か? という問いに対して、マイケルさんはこう語ります。

「その人が本当に言いたいこと、感じていることをつかむことが大切です。その人が英語のネイティブならばどう表現するか。辞書の意味ではなく、ことばの本当の意味、その人の言いたいことがつかめればピッタリの英語がみつかります」

「翻訳は単なる言葉の置き換えではなく、言葉の裏にあるものを別の言語で表現すること。その社会を理解し、その人が言いたい事、伝えたいイメージをつかむこと。これは永遠の目標です」

展覧会の会場で、どの国の子どもたちも笑顔で遊ぶ様子を見たとき、「やった!」という気持ちになったと語るマイケルさん。翻訳で展示の楽しさに触れてもらうことができたのなら嬉しい、と笑顔で締めくくりました。

(取材/文 NHK財団 国際協力部 浅川恵美子)

デザインあ展neo | TOKYO NODE (ステラnetを離れます)

NHK財団 国際制作部ではNHKワールド JAPANで放送されている「デザインあneo」英語版制作も手掛けています。

Design Ah neo | NHK WORLD-JAPAN (ステラnetを離れます)