みなさんは夜間中学校と聞いて、どんなイメージを持ちますか? 戦後の混乱期に学校に通えなかった人たちが学び直す場という印象がかつては強かったかもしれません。現在は、不登校を経験した人や外国籍の人など、さまざまな事情で義務教育を十分に受けられなかった人たちも学んでいます。2025年6月、NHKとNHK財団の担当者が、名古屋市の夜間中学に出向き、「やさしい日本語」を使った出前授業を行いました。

国籍も年齢も超えて、暮らしや命を守る学び

2025年4月に名古屋市中村区に開校した夜間中学校・なごやか中学校。生徒の年齢構成は10代から80代までと幅広く、また、日本、中国、フィリピン、ネパール、ブラジルなどの国と地域の出身者が在籍しています。日本語の学習レベルも様々であることから、やさしく言い換えた日本語である「やさしい日本語」を用いるなど、工夫を凝らした授業が行われています。

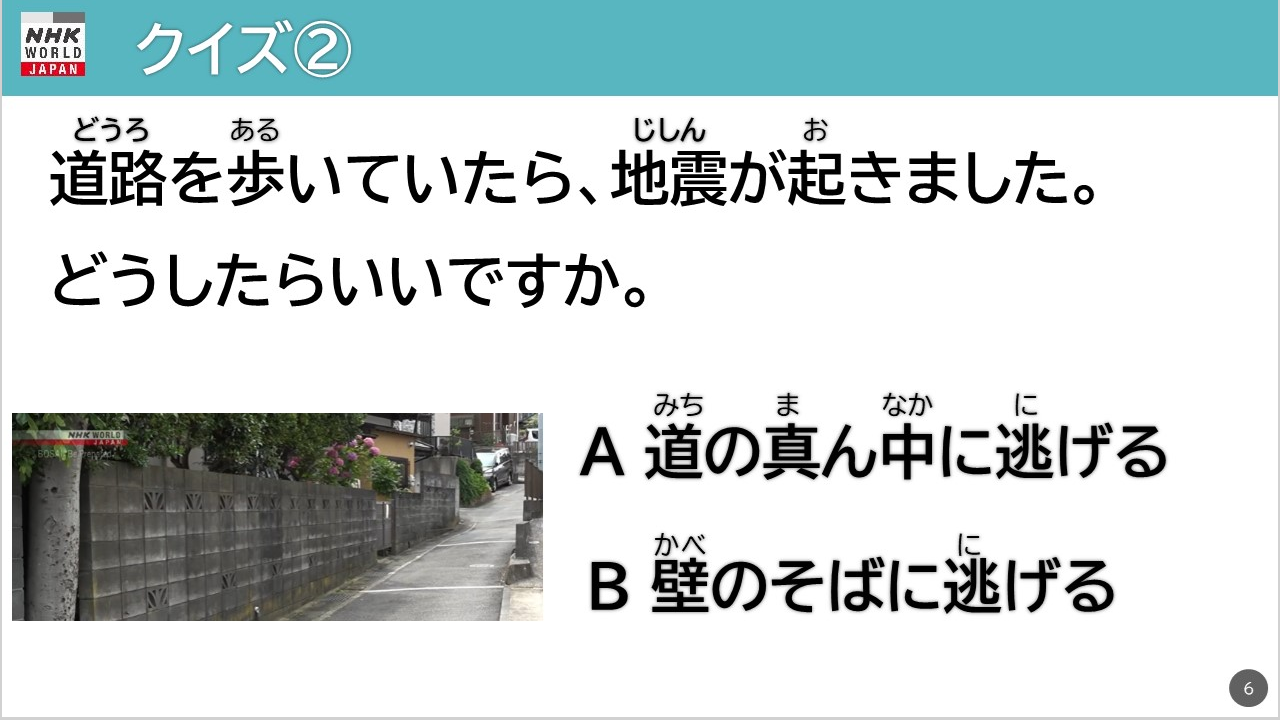

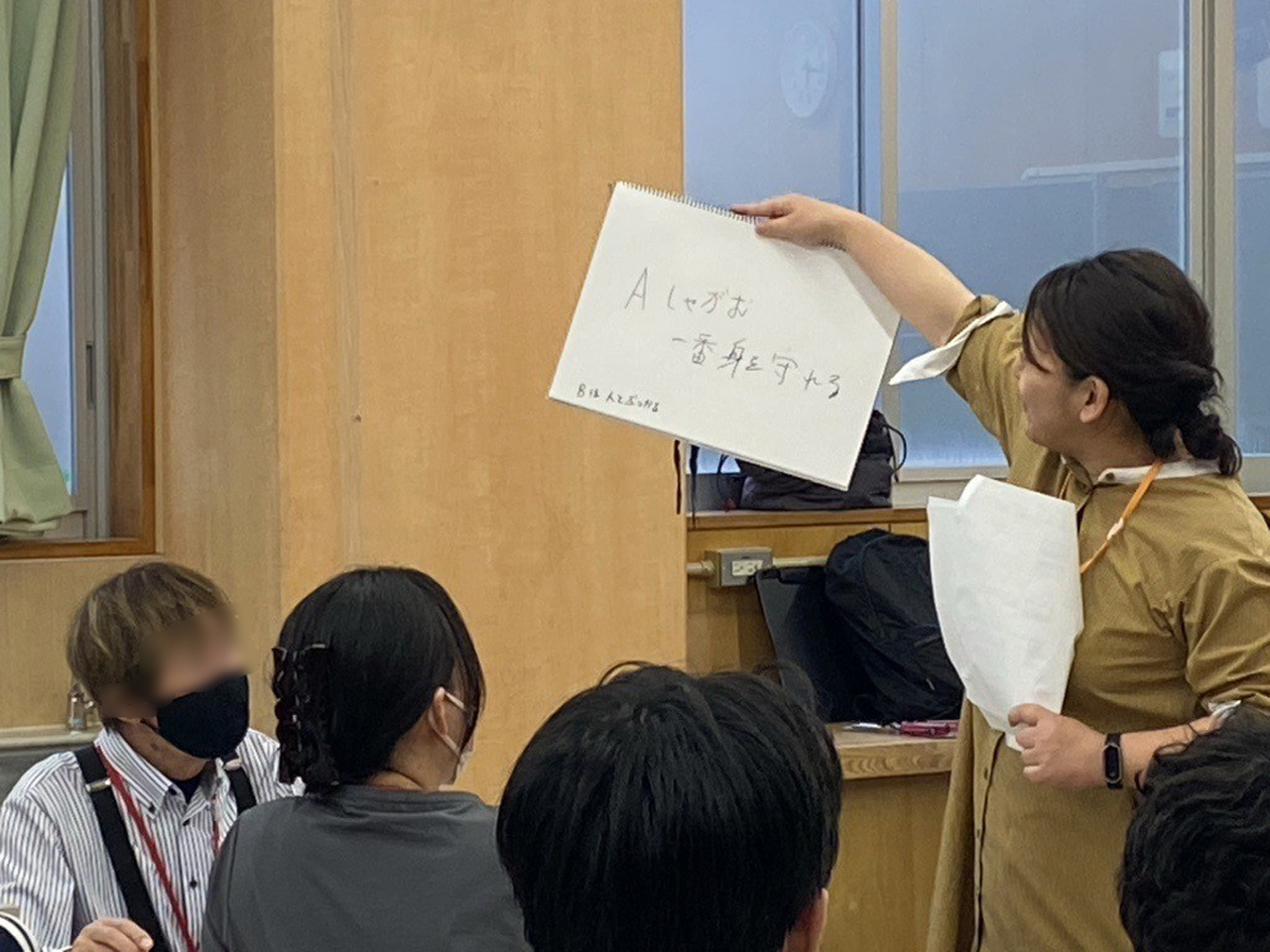

今回の出前授業、1限目のテーマは“防災”を選びました。日本で育った生徒は幼少期から繰り返し避難訓練や防災教育を受けて、ある程度の防災知識があります。一方、外国から来た生徒は、地震が起きたときの身の安全の守り方を十分に知らないとのこと。そこで「いろいろな国から来た人、いろいろな歳の人が助け合って地震など災害のことを考える」と題し、NHKの国際放送「NHKワールド JAPAN」のコンテンツを活用した授業を行いました。

NHKワールド JAPAN(ステラnetを離れます)

防災に関する用語は「避難」「倒壊」などの難しい言葉・漢字も出てきますが、「逃げる」「倒れる」という言葉に置き換え、ゆっくりと、繰り返して話しました。また、さまざまな背景の生徒がお互いに教え合うことで、学びをより深めてほしいという思いから、グループに分かれてクイズに取り組む形で授業を進めました。

注目を集める「やさしい日本語」

日本に住む外国人は358万人を超えています。また、国籍・地域は190以上にのぼります※1。すべての人に母国語で情報を届けるのは難しく、英語が通じないケースも多くあります。そこで注目されているのが「やさしい日本語」。難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のことです。

※1 出入国在留管理庁の資料より。令和6年6月末現在における中長期在留者数と特別永住者数を合わせた在留外国人数。

NHKも2024年秋から「NHKやさしいことばニュース」(NHKラジオ第1で月曜日から金曜日 午後6:45~6:50/NHKラジオ第2・FMで月曜日から金曜日 午後7:30~7:35)という番組を開始。日本に住んでいる外国人をはじめ、子どもから大人、高齢者まで、誰にもわかりやすいよう、独自に配慮した“やさしいことば”でニュースを届ける取り組みを進めています。

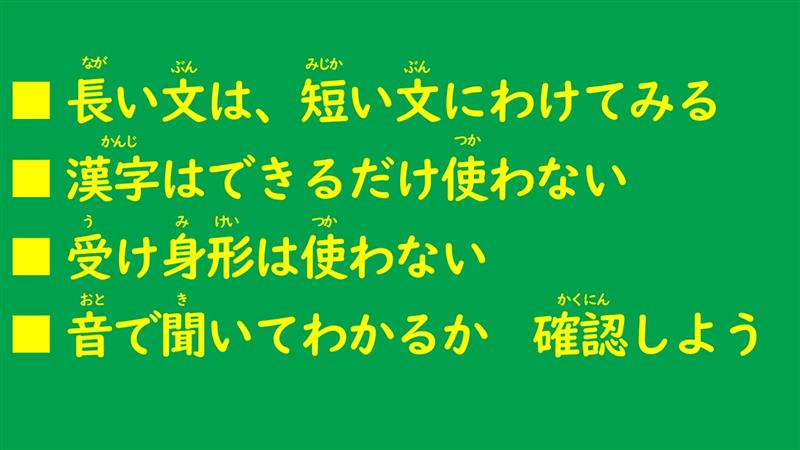

そこで2限目は「NHKやさしいことばニュース」を担当する上田早苗キャスターが講師を務め、“やさしいことば”で伝える上で大切にしていることなど、ニュース制作の裏側について話しました。単なる言葉の言い換えではない、ゆっくり話せばよいものでもない、“やさしいことば”にする難しさについても説明しました。

NHKやさしいことばニュース(ステラnetを離れます)

グループワークから見えた可能性

授業の最後に、生徒たちによるグループワークを行いました。

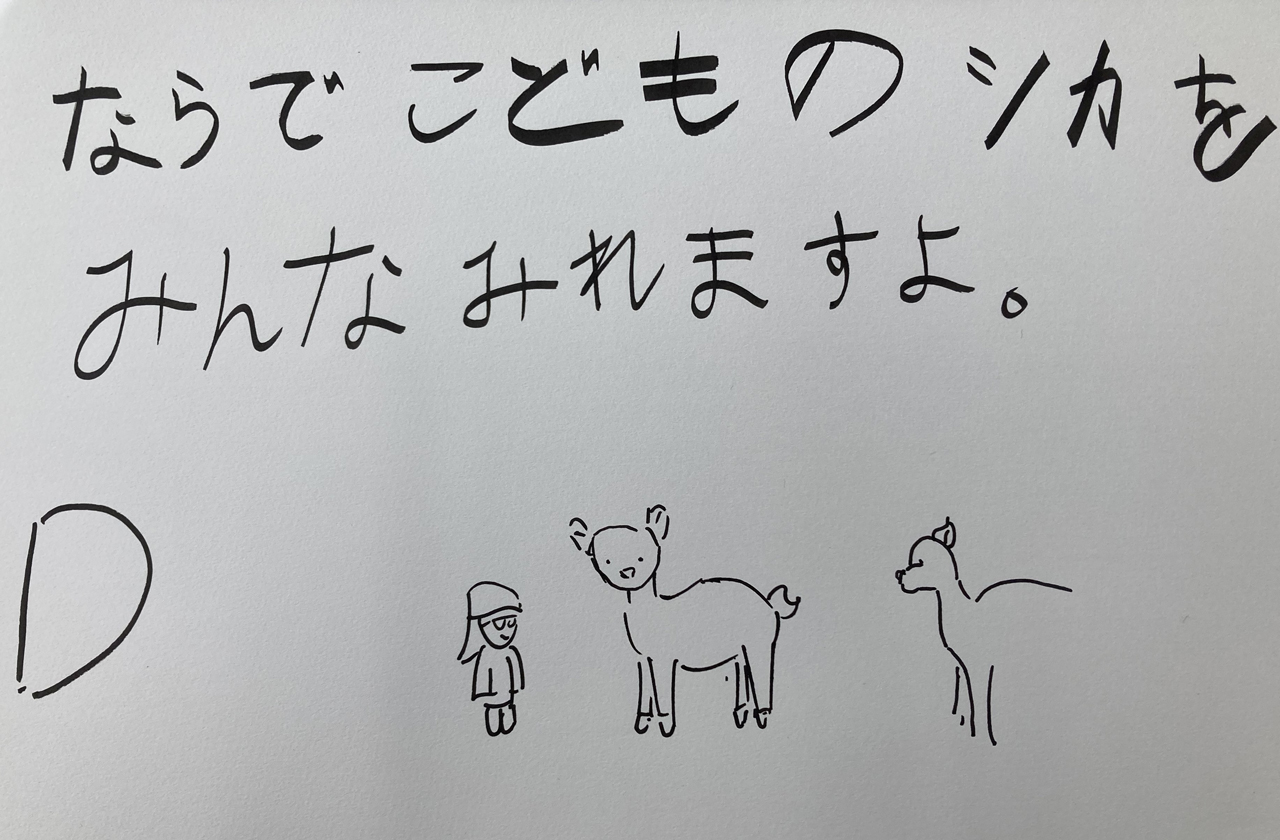

課題は「ニュースのタイトルをやさしいことばに言い換える」。例えば、「奈良 子ジカの一般公開始まる」や「備蓄米 販売の動き加速 コメ全体の値下がりにつながるかが焦点」というニュースの見出し。これを“やさしいことば”に言い換えるとどうなるでしょうか。

皆さんもぜひ、考えてみてください。“やさしいことば”にするというのは決まった正解がないため、実は難しいと気づくと思います。

出前授業に参加した生徒たちは互いに意見を出し合い、見事な回答を出してくれました。

回答の一例を紹介します。

「奈良 子ジカの一般公開始まる」→「奈良で子どものシカをみんな見られますよ」

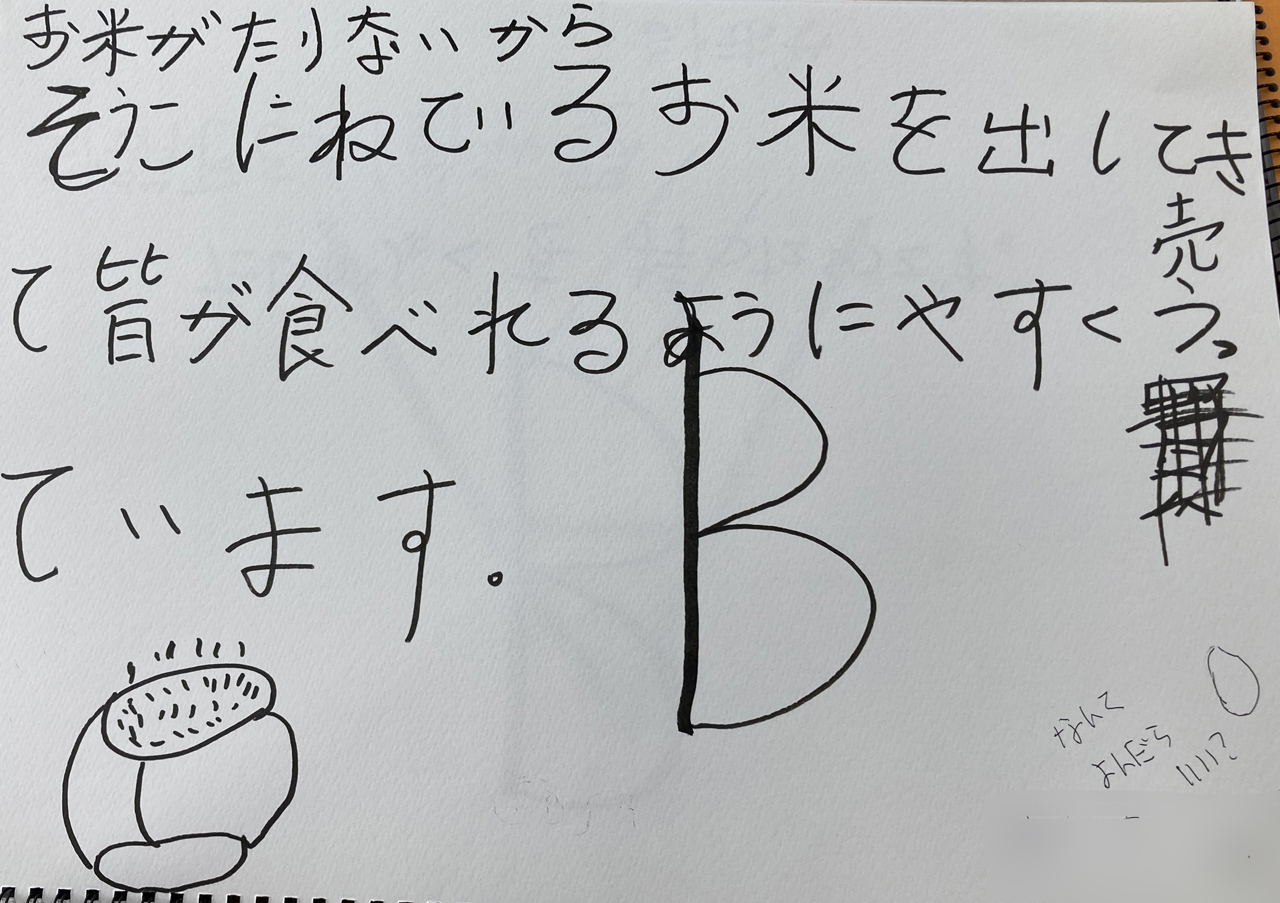

「備蓄米 販売の動き加速 コメ全体の値下がりにつながるかが焦点」→「お米が足りないから倉庫に寝ているお米を出してきて、皆が食べられるように安く売っています」

実は出題テーマを考える際、これはかなり難解かもしれないと私たちは案じていたのですが、予想は覆りました。難しい言葉を使わずに本質を伝える生徒たちの力に驚き、日本語に不慣れな生徒をチームが皆で助ける姿に、授業をする側の私たちが勇気をもらいました。

参加した方々の声

やさしい日本語を聞いてとてもわかりやすいと思いました。生活のなかで役立てたいです(中国出身の生徒)

国籍や年齢に関係なく互いに助け合いながら取り組む姿に感動しました(なごやか中学校の教員)

外国人、高齢者や障害のある人など、多くの人に伝わる「やさしい日本語」を用いることで、生活に役立つ、命を守るための情報をより多くの人に届けやすくなります。2025年度は滋賀県と岡山県に県内初の公立夜間中学校が開校するなど、夜間中学校の開校は全国で広がりを見せています。今後も多くの学校をはじめ、様々な場でこのような出前授業を実施するなど、大切な情報を地道に届けていく取り組みを続けていきたいと考えています。

(取材・文/NHK財団 国際事業本部 鈴木伊都子)