山東京伝(1761〜1816 絵師としては北尾政演/演:古川雄大)の『江戸生艶気蒲焼』(天明5年[1785]刊)が大ヒットを収め、勢いに乗った蔦重(演:横浜流星)が狂歌絵本を企画。その絵を喜多川歌麿(?〜1806 演:染谷将太)に任せようと思いつくところから今回のドラマは始まりました。そして、蔦重が枕絵の制作を持ちかけたことから、歌麿は何枚もの下絵を描いてもがき苦しみますが、鳥山石燕(1711〜1788/演:片岡鶴太郎)との再会をきっかけに、「自分ならではの絵」を描こうとする姿が描かれました。

本コラムでは、ドラマの時代設定(天明6年[1786])頃より少し遡ったところから話を進めたいと思います。

絵も文も、ユーモアにも秀でた政演の稀有な才能

蔦重は、日本橋に進出した天明3年(1783)という年に、はじめて錦絵一枚絵の出版に乗り出します。この時絵師として採用されたのが政演と歌麿でした。じつは、ほぼ同時期に、耕書堂の大きな仕事が両人に託されていたのです。

政演が手がけたのは、「青楼名君自筆集」というシリーズです。吉原一流の能筆の名妓2人を、花魁の身の回りの世話をする新造や禿らをふくめて描き、上部に遊女自筆の書をそのまま彫り摺り出すという、吉原育ちの蔦重ならではの錦絵でした。大判錦絵2枚分にあたる「大奉書全紙判」という異例の大きなサイズである上、細かく描き込まれた政演の描写に合わせて、とりわけ緻密な彫と華やかな色彩の摺による大変贅沢な作品です。

吉原に愛された蔦重が日本橋へ進出する花向けに、おそらく吉原側も出版資金を援助した入銀物であったと思われます。錦絵に実績があり、前年には戯作者山東京伝として黄表紙『御存商売物』をヒットさせた政演であれば、ネームバリューもあり、資金も集め易かったでしょう。

翌天明4年には、蔦重との親交も深まっていた四方山人(大田南畝/演:桐谷健太)の序(前書き)、朱楽菅江(演:浜中文一)の跋(あとがき)を加え、7図をまとめた一帖として『吉原傾城新美人合自筆鏡』と題し、さらに贅沢な作品に仕立てられています。

(左の画像は、本画像の版元印の拡大)

Purchase, Mary and James G. Wallach Family Foundation Gift, in honor of John T. Carpenter, 2013, The Metropolitan Museum of Art

上図では、蔦に山形の版元印の上に「大門口」と記され、吉原大門近くで話題をさらっていた蔦重版であることが明示されていますが、この文字の削られた版もあります。この時点で蔦重は、日本橋耕書堂のメインの絵師に政演を考えていた可能性もありますが、その後の活動からすると、絵ばかりでなく文にもマルチな才能を示し、ユーモアのセンスに長けた戯作者山東京伝として期待を寄せていったようです。

初期の絵から独自の視点が感じられる歌麿の才能

今回のドラマで歌麿は、まだまだ本格的な絵師活動はこれからという存在として描かれていました。しかし実際には、この天明3年、前述のように大判錦絵の制作を蔦重に依頼されています。

当時は、大判の半分の中判サイズの錦絵がまだまだ主流の時代で、大判といえば当代のスター絵師でなければ任せられないような仕事でした。

以前も書いたように(コラム#18参照)、浮世絵師のデビュー作というのは、ほとんどの場合、画面サイズが小さく売りどきも限られた細判の役者絵で、歌麿もまた例外ではありませんでした。安永(1772〜81)半ば頃、細判の役者絵でデビュー、また、それより以前、少年時代の歌麿は、石燕の門人として絵師への道を志したらしく、このあたりもドラマの展開とは違っています。

歌麿初期の大判錦絵の名品として知られるのが、蔦重の生まれ育った吉原の俄の祭に取材した「青楼仁和嘉女芸者之部」のシリーズです。6図が知られ、12人の芸者が描かれていますが、そのうち秀松という名の芸者以外の11人は天明3年7月の吉原細見『五葉松』に名前が確認できるので、この年8月の吉原俄の祭に取材したと見てよいでしょう。蔦重の日本橋への進出が9月のことでしたから、その直前ということになります。

ドラマでは“人まね歌麿”と呼ばれて半人前扱いされていましたが、この「青楼仁和嘉女芸者之部」では、すでに歌麿らしさの出た絵になっているように思います。

東京国立博物館蔵 出典:Colbase (https://colbase.nich.go.jp)

(左の画像は、本画像左下の部分拡大)

例えば上図では、2人の芸者が俄の本番を前に、身支度を整える様子が描かれています。客が見物する演技中の姿ではなく、豪華な衣装を詳細に描写しつつ、芸者の生活の一部を切り取って見せるような、これまでになかったタイプの絵でした。版元印はありませんが、芸者のそばに『遊君名寄細見 完』と題した吉原細見が置いてあり、「板元 つたや重三郎」とあることで蔦重版であることがわかります。

俄を描いた一般的な錦絵は、吉原のメインストリート・仲ノ町を練り歩きながら演じる芸者の姿です。歌麿の絵との比較のために、のちの寛政3年(1791)に蔦重が、若き日の葛飾北斎(勝川春朗)を使って出した小判の作品を見てみましょう。

ミネアポリス美術館蔵 Gift of Louis W. Hill, Jr.,Minneapolis Institute of Art

この図では、万歳の扮装をして踊り屋台の上で演技をする2人の芸者が描かれており、出演者と演奏者全員の名前が書いてあります。いわば吉原俄のプログラムのような役割を果たしていたスタンダードな俄の図です。

一方で歌麿の作品は、誰もが見る演技中の姿ではありません。おそらく実際に見た支度の様子がもとになっているであろうと感じさせる描写です。見たものを描写できる能力こそ、浮世絵師歌麿のとくに秀でた才能として第一に挙げられる点です。

ドラマでは、石燕のもとで花を写生する歌麿の姿がありました。しかし現代でいう「写生」は、日本では長く絵画の正当な学習方法ではありませんでした。先人の絵を学び写す(まねする)ことこそ、一流の絵師への道でした。しかし歌麿の絵には、先行する鳥居清長(1752〜1815)の画風に影響を受けながらも、比較的早い時期から独自の視点が見て取れるのです。

ドラマで、蔦重は世間で「人まね歌麿」と呼ばれていることを歌麿売り出しの好機と捉えていました。視聴者の皆様の中には、なぜ?と疑問に思われた方もいらっしゃったのではないでしょうか。

以前も述べましたが(コラム#21参照)、とくに薄利多売の採算の中で成立する浮世絵版画は、絵師の個人的な表現より、客観的により多くの人に好まれる“流行の表現”である必要があります。ゆえにドラマでも、北尾重政(1739〜1820/演:橋本淳)に似せて描くように、蔦重が歌麿へリクエストしたと思われます。(ただ天明6年頃のことだとすると、安永期[1772〜81]の錦絵に優品の多い重政をまねるのはちょっと時代遅れかなという気がします。この時代ならやはり清長でしょう)

歌麿は本当は高慢な自負心を持つ絵師だった!?

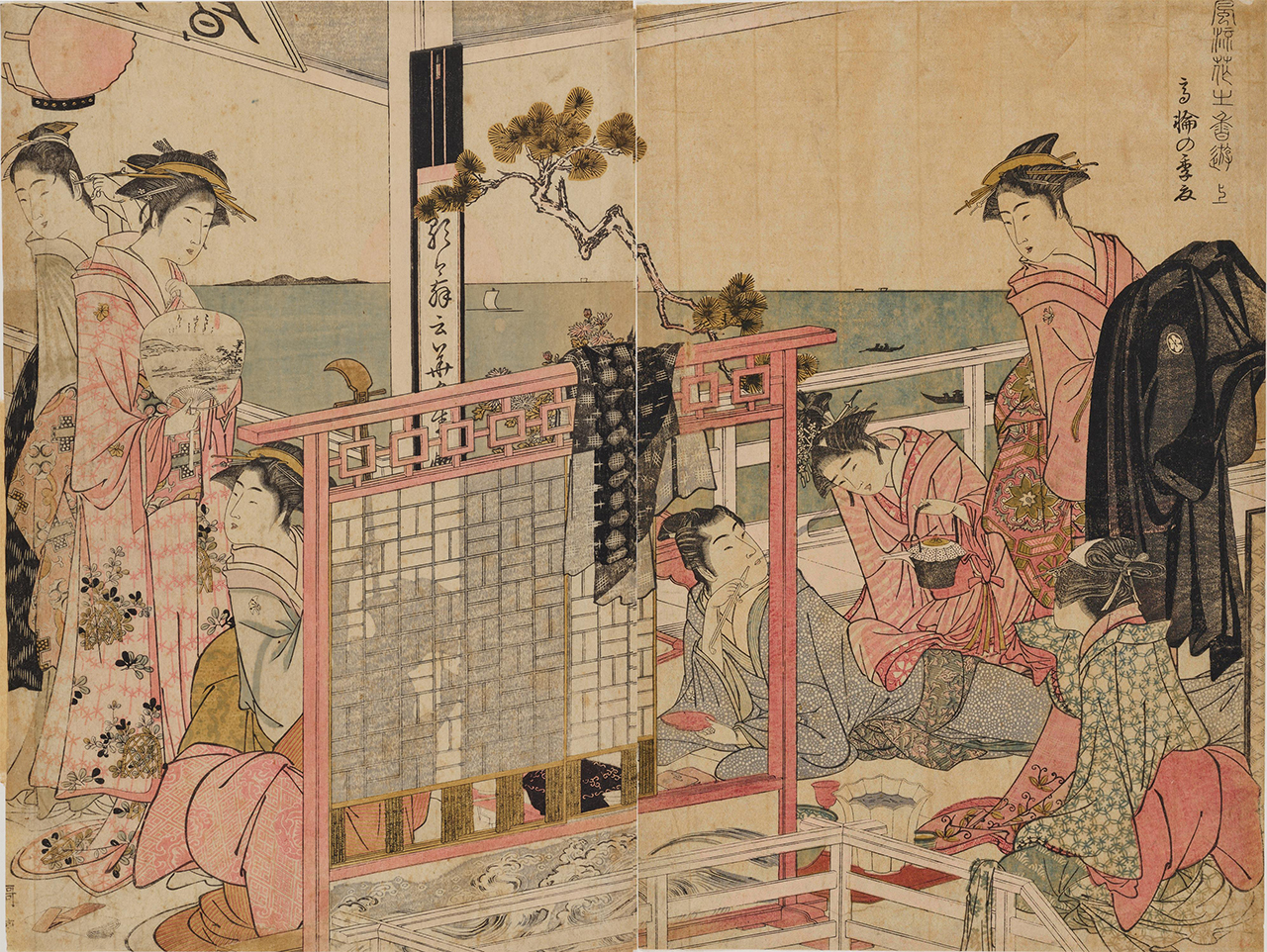

蔦重は、仲間入りを目指す日本橋の出版界に配慮したのか、やはり天明3年頃、珍しく吉原以外の風俗画も歌麿に描かせています。「四季遊花之色香」では隅田川の屋根舟で移動する芸者と客、「風流花之香遊 高輪の季夏」(下図)では高輪の遊里、いずれも日本橋以南の旦那衆に人気があったという歓楽地の光景でした。

出典:Colbase (https://colbase.nich.go.jp)

それにしても実績のない歌麿に大判錦絵、さらにその2枚続きを依頼するとは、なんて大胆な版元なのでしょう。人まねから始めて自分の画風を確立して大衆の支持を得る――。どういう学び方をしたにせよ、歌麿の観察眼の鋭さが、他の絵師の追随を許さない卓越した表現に結びついたことは確かです。

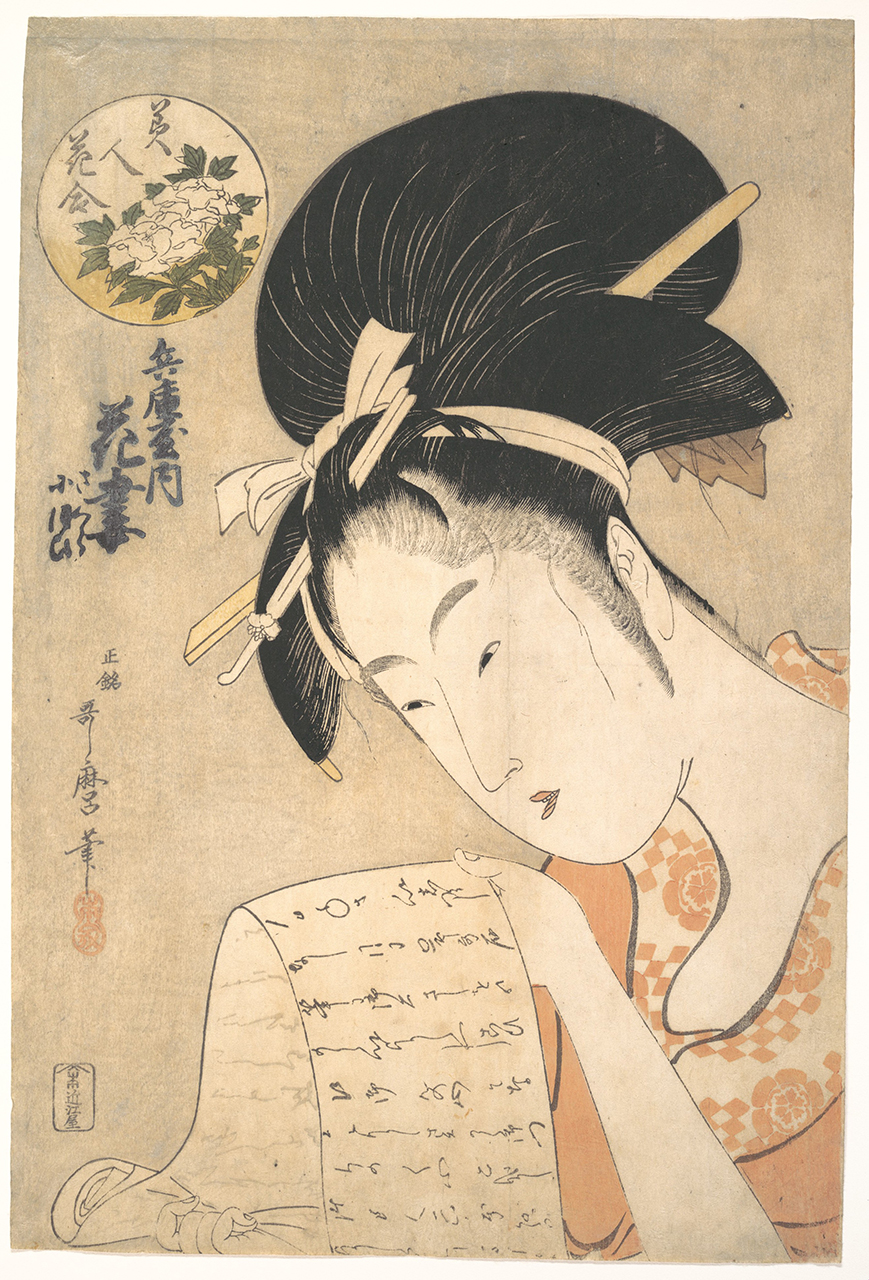

“人まね歌麿”と聞いて思い出される作品があります。歌麿が寛政7〜8年(1795〜96)頃に、版元近江屋権九郎から出した「五人美人愛敬競 兵庫屋花妻」です。署名を「正銘 歌麿筆」としていることでもこの絵師のプライドが感じられますが、さらに、花妻が読んでいる手紙に次のような文言が書いてあります。

「人まねきらい、しきうつしなし、自力画師哥麿が筆に御面ざしを認めもらい参らせ候へば、こいしき節は御けんの心にてなかめ参らせ候。さながら御面かげのごとく心うごき参らせ候て、誠に美人画は哥子にとどめ参らせ候。」

人まねは嫌い。敷き写しはなし。自力で描く絵師である歌麿の筆で面差しを描いてもらえば、恋しい時は実際にお会いするかのような気持ちでながめることができます。さながら面影を見るように心が動かされるので、誠に美人画は歌麿に限ります(引用者意訳)

これは歌麿自身の書いた文だと考えられていますが、ドラマで描かれている謙虚な歌麿像からは大きく異なる自負心に満ちた言葉です。

公に広く普及される錦絵に、絵師の個人的な思いを文章で表すというのは、とくに当時としてはあり得ないことです。同業者からも出版統制の立場からも反感を買ったのではないでしょうか。さすがにまずいと思ったのか、まもなく題名を「美人花合」として、手紙の中の文字を削り、判読できないようにした下図のような版もあります。

大判錦絵 寛政7〜8年 版元:近江屋権九郎 メトロポリタン美術館蔵

Henry L. Phillips Collection, Bequest of Henry L. Phillips, 1939,

The Metropolitan Museum of Art

少しネタバレになりますが、寛政7〜8年といえば、歌麿はすでに蔦重から距離を置いて、さまざまな版元と仕事をしている時期です。ドラマがこの絵につながっていく展開になるのかはわかりませんが、歌麿は自らを“自力画師”と称する高慢な自負心を持つような人間に変貌するのでしょうか。これからが楽しみです。

元・千葉市美術館副館長、国際浮世絵学会常任理事。浮世絵史を研究している。学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課修了。2018年に第11回国際浮世絵学会 学会賞、2024年に『サムライ、浮世絵師になる! 鳥文斎栄之展』図録で第36回國華賞など受賞歴多数。著書・論文に『浮世絵のことば案内』(小学館)、『浮世絵バイリンガルガイド』(小学館)、『もっと知りたい 蔦屋重三郎』(東京美術)など。