今回は、大洪水の被害を受けて町方の困窮と疲弊が頂点に達するなか、打ちこわしの騒動が拡大し、田沼意次(演:渡辺謙)が窮地に陥っていくさまが描かれていました。

一方、「他家のことだから……」とのんきな朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)と恋川春町(演:岡山天音)が蔦重(演:横浜流星)と話しているところへ、大田南畝(演:桐谷健太)があわてて飛びこんできました。そして「もう摺ってしまったか!」と『狂歌才蔵集』(蔦重版 天明7年[1787]刊)が製本まで完了していることにがく然としながら、「土山様(宗次郎/演:栁俊太郎)がお役替えされてしまってな。今コレを出すのはまずいのだ」と口走っていました。

「本引っ込めるより、あの子返した方がいいんじゃないのか」「土山様に身請けしてもらった、そう三穂崎」などと喜三二や春町に冷やかされていたのもふくめ、このシーンではおおよそ南畝周辺の史実がふまえられています。

じつは南畝は、天明5年11月にはじめて登楼した吉原・松葉屋で番頭新造(花魁の身の回りの世話をする遊女)三穂崎にたちまち心を奪われ、雨続きの天候をおして通いつめ、半年あまりのちの天明6年7月に大枚をはたいて身請けしています(『遊戯三昧』所収「三保の松」)。

番頭新造とはいえおそらく数年の年季を残していたと思われ、大きな出費であったにちがいありません。南畝の経済状況からして、吉原の友人たちからの働きかけがあったか、親交のあった勘定組頭・土山あたりからの援助があったかと想像されていますが、証拠が残っているわけではありません。

この一件はさておき、実際に刊行された『狂歌才蔵集』にはあわてて手を加えた跡があることが指摘されています。ドラマでは、ナレーションの九郎助稲荷(声:綾瀬はるか)に「南畝先生の反応は少々大げさ」と言われていましたが、実際に江戸城内の政変の影響が南畝をはじめ文芸界にも及びつつあった時代でした。

ブームの裏で狂歌の遊びに飽きつつあった南畝

そもそも『狂歌才蔵集』は、3年前に蔦重がはじめて南畝のもとを訪れた折に、すでに出版を頼み込んでいたものでした。蔦重は、四方赤良こと南畝が編み、大人気となった江戸狂歌初の総合的狂歌撰集『万載狂歌集』(天明3年、須原屋伊八版)をにらみ、それにあやかった狂歌集の出版を目論んでいたのです。

『万載狂歌集』の題は平安時代の勅撰和歌集『千載和歌集』のもじりであると同時に、正月を祝う門付け芸「万歳」(漫才の源流)にかけたものでもありました。その「万歳」を演ずるのが「太夫」と「才蔵」という2人組の芸人です。『狂歌才蔵集』は、『万載狂歌集』と『徳和歌後万載集』(天明5年、須原屋伊八版)に次ぐ、赤良の編集による第3の江戸狂歌の総合的狂歌撰集でした。

ところが、それは蔦重の依頼から世に出るまでに4年もかかりました。

ひとつには、赤良は赤良で須原屋伊八との間に前述の『徳和歌後万載集』を出す約束があり、伊八はすでに狂歌募集のチラシ(東京大学国文学研究室蔵)までまいていましたから、そちらの編集にかからざるを得なかったことはあるでしょう。

ただ理由はそれだけでなく、赤良自身が狂歌の遊びに少し飽き始めていたという気味もないではありません。歌舞伎の役柄を題にした狂歌を集め、赤良と朱楽菅江(演:浜中文一)、唐衣橘洲で合評して、役者評判記のかたちで出版した『狂歌評判俳優風』(蔦重版)に、「少しもはやく三鳥三木の伝をおも手代にゆづり、三軒ながららくらくといん居いたさん」(早く狂歌の秘伝を後進に伝え隠居したい)などと引退の意向をほのめかしたのは『狂歌才蔵集』が出る1年半ほど前、天明5年8月のことでした。

毎年正月に蔦屋重三郎版で出していた四方連の春興狂歌集も、天明4年の黄表紙型、5年の大双六と凝った体裁だったのに対して、6年刊の『狂歌新玉集』、7年刊の『狂歌千里同風』はひたすら歌を並べるだけの素っ気ないものになっていました。また、『狂歌才蔵集』に収める歌が足りなかったことから、それを埋めるための狂歌会をわざわざ開いたのが、翌7年春の刊行にはギリギリのタイミングである天明6年11月だったという記録もあります(酒月米人『観難誌』)。

編者・南畝、版元・蔦重の名前は隠蔽され……

このような状況下でようやく成った『狂歌才蔵集』は序文こそ四方赤良名ですが、巻末には「紀みじか、二歩只取、宿屋めし盛、つぶり光、鹿都部真顔、紀定丸等、よみかうがへつ」(紀躬近、二歩只取、宿屋飯盛、頭光、鹿都部真顔、紀定丸などで読みあわせて校正した)とあるのみで編者として赤良の名はなく、なにより蔦重の名を記す奥付もありません。蔦重が出版した書物を並べた広告は付載されてはいますが、初版にして版元・編者を明記しないこの体裁は不審です。どうも本書は出版の責任をあいまいにしたかったようです。

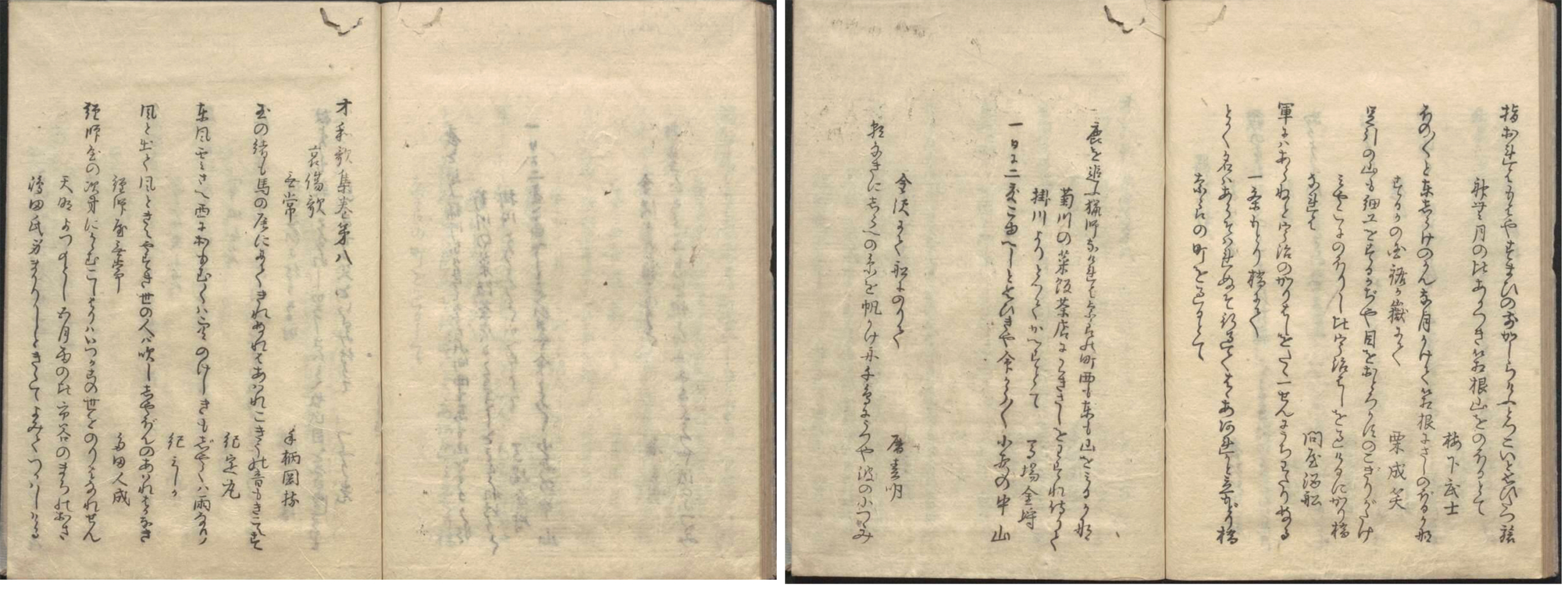

さらに本書には、出版の不手際と思われる丁付けの乱れが多数あること、また巻七旅の部(「羈旅」)に不審な空白があることが指摘されています。そこには、もともと平秩東作(演:木村了)が土山の命を受けて蝦夷地に赴いたときの歌が彫ってあったと考えられます。やはり南畝は、田沼派の土山や彼のために動いていた東作との関係を今さらとはいえ、公にしたくなかったのでしょう。

(右写真)左半丁中央に数行の削除跡があり、さらにこの次の半丁(左写真)はまるまる空いている。

同じ時期に出版された、南畝の狂文(狂歌の発想や言語遊戯的技巧を文章にとり入れたもの)を集めた『四方のあか』では、南畝の作であることを隠蔽する工作がいっそうあからさまです。

宿屋飯盛(演:又吉直樹)の序文に「巴人亭」(南畝の号の一つ)の作であることはほのめかしているものの、どこにも四方赤良作と記さず、上下二巻のうち下巻の末尾の文章のあとに、あえて飯盛の狂歌を添え、内容を読まなければまるで飯盛の作のようです。実質的に蔦重が出したものですが、京都・大坂・名古屋の書肆3軒および江戸の西村源六および蔦重の合計5軒の連名になっており、刊年の記載もありません。

本屋仲間への出版の届けが天明7年末に西村源六の名前でなされていることから、この本は天明8年正月前後の刊行と考えられています。それも飯盛の著書としての届けで、出版年次も著者もあいまいにして出したものでした。つまり南畝は、土山や東作との関係を伏せておきたいというだけではなく、狂歌活動そのものを公にするのをはばかるようになっていたのです。

南畝が最後に残した狂歌師の矜持とは?

天明8年正月用に南畝が作って知己に配ったと思われる大小(下図)からも、そのような事情がうかがえます。大小とは俗称、絵暦とも呼ばれ、旧暦で毎年異なる大の月(30日)、小の月(29日)の配列を縦横に機知を働かせて絵などで表現したもの。この時代の趣味人たちは年ごとに自作して贈りあいました。

現存する南畝のこの年の大小は原本の写しですが、描かれたミミズクの腹部に天明8年の大の月(1、3、5、8、10、12月)を表す「正 三 五 八 十 十二 大」の文字が示されています。

この大小に載せられた狂歌が何より意味深長です。

小鳥ども わらはゞわらへ 大かたの うき世の事は きかぬみゝづく 巴人亭

「聞かぬ耳」と「ミミズク」を掛詞にしながら、小鳥たちよ、笑うなら笑うがいい、ミミズクは大概の浮世の人びとの言い草などは聞いていないから、というほどの意味でしょう。たしかに絵でもミミズクのまわりを小鳥が飛んでいます。これは「木菟引き」という、ミミズクに頭巾をかぶせるなどしておとりに仕立てて、小鳥を捕らえる狩猟のさまを描いたものです。

じつはこの一首、先述した『狂歌才蔵集』に続いて出された『四方のあか』巻上の巻末におかれた「木菟引賛」にも、次の前書きとともに掲げられています。狂歌の上の句に「小鳥」「大かた」と大小の文字が詠みこまれていることから、大小のために作った狂歌を文集に収録したと考えられます。

衆鳥来てこれをわらふ。其智には及べし。木兎ゐながらこれをひく。その愚には及べからず

多くの小鳥がやってきてミミズクを笑う。その小鳥たちの「智」には負けないが、愚かなふりをしてその鳥たちを居ながらにして捕らえるミミズクの「愚(を装うさま)」には敵わない、という意味です。

この「其智には及べし」「その愚には及べからず」は『論語』公冶長篇で孔子が知恵者・甯武子について述べたことばで、これを引用して、ミミズクを嘲笑する小鳥たちの浅智恵と、そこで黙って笑われている甯武子ならぬミミズクの深い思慮を対比していることがわかります。

一般に、狂歌は設定された題に合わせた内容で詠まれますが、作者南畝の当時の状況を知っている目からすると、その人と重ねて理解したくなるようにこの歌は作られています。

松平定信(演:井上祐貴)のために、側近水野為長(演:園田祥太)が巷の話柄を集めた『よしの冊子』によれば、南畝の動静はこの頃、格好の噂の的となっていたようです。これまで狂歌の流行の中心で“時の人”としてふるまい、土山に従って派手に遊んできたと見られていたのでしょうからやむを得ません。そして、あること無いことをふれまわる人たちを「小鳥ども」に、また自らを笑われながらも深慮あるミミズクに擬えたのは、南畝のせめてもの矜恃だったのでしょう。

狂歌を介した人との交わりが難しくなった南畝は、天明7年をもって斯界を退きます。宿屋飯盛を編者に立てた喜多川歌麿(演:染谷将太)画『画本虫撰』(天明8年、蔦重版)、朱楽菅江門人たちが編んだ同じく歌麿画『潮干のつと』(寛政元年[1789]頃、蔦重版)にその歌が載るのは、引退前に残したものでしょう。

これらを最後に、南畝は少年時代に志した読書と学問、そして詩作に専念する生活に戻ることになります。

参考文献:

濱田義一郎『江戸文芸攷』Ⅰ「『四方のあか』と『狂歌才蔵集』と」(岩波書店 1988)

中野三敏、日野龍夫、揖斐高 校注『新日本古典文学大系84 寝惚先生文集 狂歌才蔵集 四方のあか』(岩波書店 1993)

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』第Ⅴ章「狂歌界と蔦屋重三郎」(若草書房 1998 のち新版平凡社ライブラリー収録)

拙著『天明狂歌研究』第二章第二節「わらはばわらへ――政変下の南畝と狂歌」(汲古書院 2009)

法政大学文学部教授。日本近世文芸、18世紀後半~19世紀はじめの江戸文芸と挿絵文化を研究している。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。2003年に第29回日本古典文学会賞、2023年に第17回国際浮世絵学会 学会賞を受賞。著書に『天明狂歌研究』(汲古書院)、『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル)など。