今回は、天明7(1787)年5月の江戸打ちこわしが大きく取り扱われていました。足抜け騒動の一件(第9回)以来、蔦重(演:横浜流星)の“ありえたもう一つの人生”を随所で体現する存在であった浪人・小田新之助(演:井之脇海)。彼は、妻・ふく(演:小野花梨)と子・とよ坊を失った怒りと悲しみから江戸での打ちこわしを先導していきました。しかし、最期は、他ならぬ蔦重を守るために非業の死を遂げました。

一方で、この打ちこわしは田沼意次(演:渡辺謙)失脚後の政局にも大きな影響を与えました。すなわち、次回描かれるであろう、翌6月の白河藩主・松平定信(演:井上祐貴)の老中首座への就任です。時代は、重大な岐路に差し掛かっています。

本コラムでは、天明の江戸打ちこわしの経緯とその影響について順次辿っていきます。

55年ぶりに江戸で起こった打ちこわし

打ちこわしは、まず大坂で始まりました。天明7年5月10日夜、木津村の米屋に人々が大勢集まって打ちこわしが起こりました。さらに、翌11日夜には天満伊勢町など、12日夜には塩町・大和橋などで打ちこわしが相次ぎました。

江戸でも、天明7年5月中旬から不穏な動きが散発的に始まっていました。5月12日に赤坂で米屋を打ちこわした事件があり、同17~18日頃に青山辺りの米屋や麹町・赤坂の舂米屋(玄米を精米して小売りする店)などで打ちこわしが起こりました。

19日には、小名木川猿江橋のたもとで、集団で施行(物を施すこと)を強要する事件が発生しました。さらに、翌20日、深川森下町の舂米屋が打ちこわされました。

打ちこわしが本格的に始まったのは、20日夜の赤坂からでした。ここでは、打ちこわし勢は米商人は狙うものの統制の取れた行動をしていました。すなわち、米を奪うのではなく、その俵を引き裂いて道に撒き散らし、あるいは溝に投げ込んで使い物にならないようにしました。これは、高い米を売り惜しみする米商人に対する社会的制裁でした。

この動きは、21日に市中全体に拡がりました。ドラマでも描かれていたように、意次の米を1万俵預かっていると言われていた京橋の米仲買・万屋作兵衛の店が老若男女によって激しく打ちこわされました。これは、天明7年5月の江戸打ちこわしを象徴する事件でした。

さらには、打ちこわしは、日本橋の米河岸・大伝馬町といった江戸の経済的中枢部にまで拡がっていきました。町奉行所の捕り方の対応も多勢に無勢で後手にまわってしまいました。役人側に死者や怪我人が多く出たようです。

“将軍のお膝元”である江戸での打ちこわしは、享保18(1733)年1月に米問屋・高間伝兵衛の自宅が打ちこわされた事件以来、約55年ぶりでした。

統制されていたはずの江戸打ちこわしは徐々に崩れ……

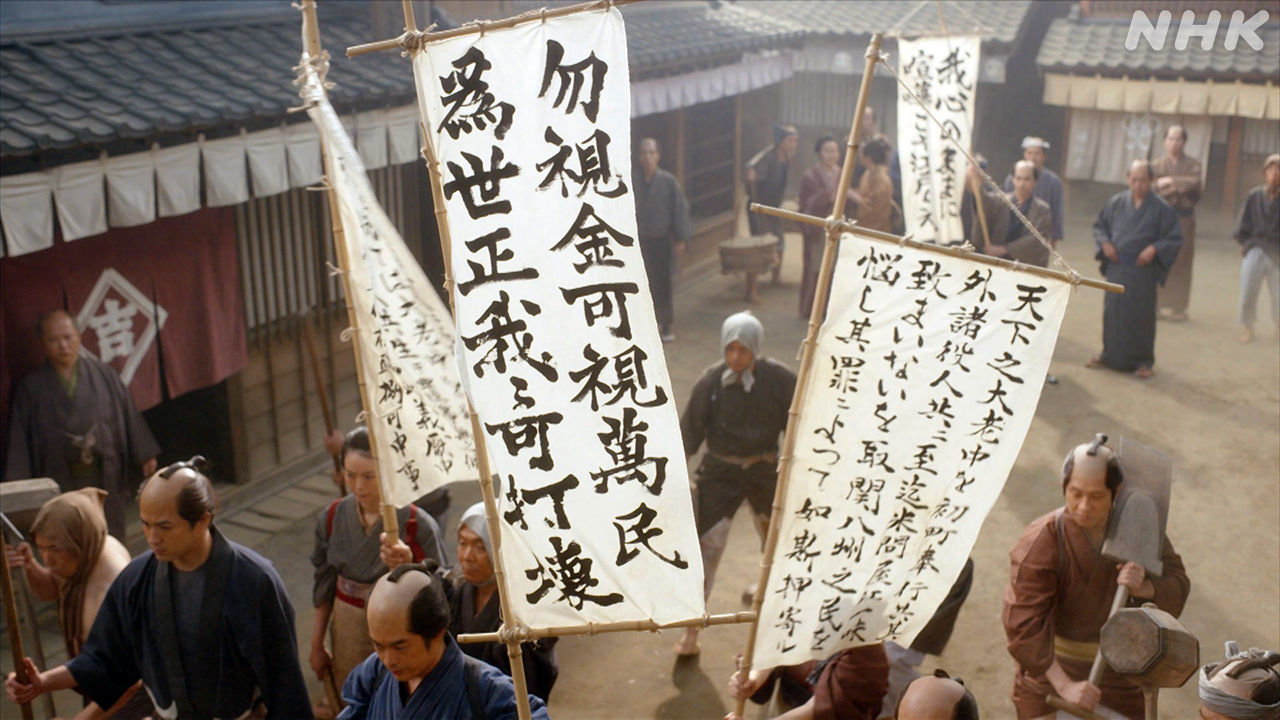

5月21日夜から22日にかけて、米商人やそれと結託した幕府役人を糾弾する木綿旗が登場しました。その文言はドラマでも一部映っていましたが、全体は以下の通り(現代語訳)です。

天下を統治する大老・老中を始め、町奉行やその他の諸役人に至るまで、米問屋に味方して賄賂を貰い、関八州(関東8か国の総称)の民を苦しめている。その罪のために、このように押し寄せるのである。もし徒党の者を一人でも逮捕して処罰を行うのであれば、大老・老中を始め町奉行や諸役人を生かしておくことはできない。(徒党の)人数はいくらでも出せるし、このことを避けることはしない。この上は、(民の暮らしが)成り立つような施策を行うべきこと。

このような文言が記された木綿の布2幅(約68センチ)の旗が、蔵前や小網町の辻などの諸所に立てられていたと言います。打ちこわしの正当性を簡潔に主張し、幕府による徒党への弾圧を阻止するために幕閣や諸役人を先回りしてけん制・威嚇する文言が含まれていました。

誰がこれを記したのかは不明です。ただ、広い視野から簡潔な筆致で江戸の打ちこわし全体を正当化している点から、少なからぬ知識を有する人物の手によるものだったのではないかと思われます。そういう人物が複数人、どうやらこの打ちこわしに積極的に参加し騒動をリードしていたようです。

打ちこわしは、拍子木で進退を指図し、「火の用心」や「盗みをするな」といった注意を呼びかけながら進んでいきました。しかし、打ちこわしが拡大するなかで盗賊行為も発生しました。品川宿では、米屋や舂米屋だけではなく、旅籠屋や菓子屋までもが打ちこわしのターゲットになりました。あるいは、打ちこわし勢を宥めるために店の前に置かれた酒に酔いつぶれる者も出てきました。打ちこわし勢の統制が徐々に崩れ始めていました。

そんななか、22日に年番名主(1年交代で務める名主)は打ちこわし勢から町を守るために、町々の木戸を閉鎖することを申し合わせて、名主に伝達しました。この木戸の閉鎖が、結果的に打ちこわし勢を町に禁足することになり、打ちこわしは収束に向かいました。

他方で、先手頭(江戸城や市中の治安維持を担う先手組の長)10人が市中取り締まりを命じられ、巡回が強化されます。ちなみに、その先手頭の一人が、ドラマにも登場した長谷川平蔵宣以(演:中村隼人)でした。彼は、天明6(1786)年7月に先手弓頭を拝命し、与力5人と同心30人の頭となりました。

さらに、23日に、町奉行からお救い金の支給が命じられたことなどによって、騒動は24日にはほぼ鎮静化しました。

異例ずくめの定信の老中首座就任

前述したように、この打ちこわしは政局を大きく動かしました。すなわち、天明6年8月の意次の失脚(コラム#31参照)後、ずっと政治闘争が続いていた江戸幕府に強く対応を迫りました。

少し時間を遡りますが、10代将軍・徳川家治(演:眞島秀和)逝去からしばらく後の天明6(1786)年10月、一橋治済(演:生田斗真)は御三家に対して松平定信を老中に推薦しました。そして、同年12月、御三家から老中衆に定信の老中就任を申し入れ、一橋家も徳川家斉(のちの11代将軍 演:城桧吏)付の老女・大崎(演:映美くらら)を通して画策しました。しかし、このときの老中衆は評議の上で提案を拒絶し、田沼派の阿部正倫(演:須田邦裕)が老中に加わりました。

その後、打ちこわしの直前の天明7年4月に、家斉が15歳で第11代将軍に就任。治済は、将軍の実父となり、実権を握ります。そこに打ちこわしが勃発したことで、政局も一変しました。

打ちこわしに至るまでの市中の動静を将軍に適切に伝えなかった責任を問われて、田沼派の要であった御側御用取次・横田準松が解任されました。そして、6月9日には老女・大崎から尾張徳川家に定信の老中就任の内報が伝えられ、6月19日に発令されました。

同時期の6月13日には、治済の息子・斉匡が長らく当主の不在が続いていた定信の実家の田安家を相続しました(コラム#4参照)。これは、結果論だけからすれば治済に田安家を乗っ取られたとも言えますが、この時点ではむしろ権力基盤の脆弱な定信の(将来の)後ろ盾が一つ増えたと捉えた方がよいかもしれません。

かくして、定信は、老中――しかも、その首座――に就任します。幕府の役職に一度も就いたことがなく、いきなり老中首座に就任するのは異例中の異例でした。その上、彼はこのとき30歳という若さでした(江戸時代の老中就任者の平均年齢は、45歳です)。

この若き老中首座は、一体どんな政治を展開するのか? そして、その政治は、蔦重にどのような影響を及ぼすことになるのか? 新展開を迎える9月からのドラマに、引き続き注目していくことにしましょう。

参考文献:

拙稿「寛政改革から『大御所時代』へ」

荒木裕行・小野将編『体制危機の到来 日本近世史を見通す3』(吉川弘文館)

片倉比佐子『天明の江戸打ちこわし』(新日本出版社)

岩田浩太郎『近世都市騒擾の研究 ―民衆運動史における構造と主体―』(吉川弘文館)

高澤憲治『人物叢書 270 松平定信』(吉川弘文館)

東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。