今回のドラマは、大洪水の場面から始まりました。天明6(1786)年7月の関東大洪水です。あまり知られていない災害だと思われますので、本コラムではまずこれについて概要を説明しておきます。その上で、10代将軍・徳川家治(演:眞島秀和)の逝去や老中・田沼意次(演:渡辺謙)の辞職など、政治の世界の出来事を順次辿っていきます。

3年前の浅間山の噴火が被害を大きくした関東大洪水

天明6年7月12日からの大風雨によって利根川水系の中下流域で破堤し、関東平野は大洪水に見舞われました。江戸でも、まずは本所・深川が広域的に水に浸かり、軒先(屋根の先端部分)以上の浸水となったところもありました。さらに、隅田川西岸の浅草地域のほか、小石川や目白などの山の手地域でも谷地形の水路が氾濫して浸水しました。

両国橋の橋脚の中央部分が流出して通行止めとなり、新大橋・永代橋は部分的に崩落しました。隅田川は濁流となり、渡し船(川を往復して客や荷物を運ぶ船)は禁止されました。その結果、人の移動や物資の流通が遮断されたため、巨大都市・江戸は一時的に機能不全に陥ってしまいました。

この大洪水は、じつは天明3年7月の浅間山の大噴火が間接的に関係していました。噴火の際の泥流と火山灰(コラム#25参照)によって利根川水流の河床(川の底の地盤)が上昇したことで高い浸水を惹起して被害を拡大させたのです。災害が連続して被害をエスカレートさせたという点で、「連続複合災害(渡辺浩一)」と捉えることができます(これは、現代の災害を見る上でも示唆的な捉え方です)。

このときの死者数は不明ですが、多数の水死者が出たようです。幕府は、屋根や2階で孤立した被災者を安全な場所に移送するために町方から多数の助船(救助船)を徴発しました。これによって救助された人々の総数は、4,113人にのぼりました。そして、町奉行所による施行と民間による施行の2種類が行われました。7月18日~8月5日までの18日間に、握飯が13万7750人分支給されました。

ただ、幕府の施行は前例(寛保2[1742]年8月の大水害)と比較してみても抑制的であり、不十分でした。この辺りは、ドラマのなかでも、蔦重(演:横浜流星)と長谷川平蔵(演:中村隼人)の会話のなかでさり気なく触れられていました。幕府としては、あとで東日本の幕府領に多額の救助米を支給する必要があることを見越して、あえてこういう抑制的な対応になったのかもしれません。しかし、それによって江戸の人々の不満が一層高まっていったことは想像に難くありません。

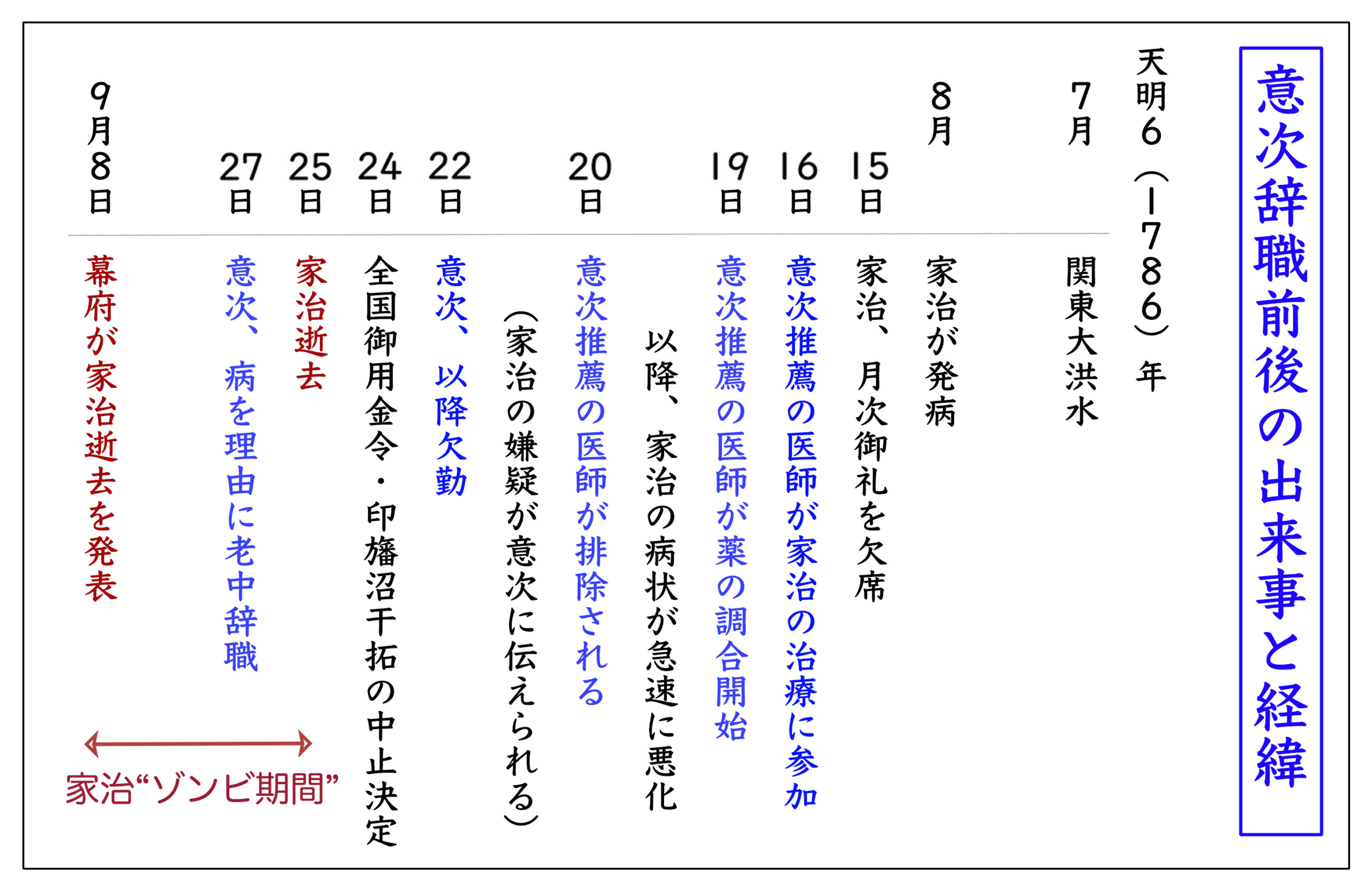

さて、そんななか、ドラマでも描かれていたように将軍・家治の容態が悪化しました。家治は8月から病気になり、身体に水腫や浮腫といったむくみの症状があらわれました。毎月15日に行われる月次御礼(参勤交代で江戸に滞在している諸大名が江戸城に登城して将軍に謁見する儀式)も、感冒を理由に初めて欠席しました。そのため、病状が重いのではないかとの噂が流れました。

これまで家治の薬は、信任の厚い奥医師・河野仙寿院が調合していましたが、一向に快方に向かいませんでした。そこで、8月15日に別の奥医師・大八木伝庵が診察しました。さらに、翌16日には意次の推薦によって、町医師の日向陶庵と若林敬順が召し出されてお目見え医師となり、家治の治療に加わりました。

19日には、陶庵・敬順は奥医師(俸禄200俵)に昇格し、この日から家治の薬を調合することになりました。しかし、彼らの診断と薬の調合が不適切だったためか、家治の病状は急速に悪化してしまいました。家治の嫡男・家基が急逝したとき(コラム#15参照)と同様に、毒薬が進上されたという噂も立ちました。20日には陶庵・敬順は退けられ、再び奥医師の伝庵が治療にあたりました。

ほどなく8月25日に家治は逝去しました(幕府が公表した日付は、9月8日)。享年50。そして、その直後の27日には、病気を理由とする老中辞職願が認められて意次は御役御免となり、雁之間詰め(城主の格式をもった譜代大名やその世子が詰める部屋に出仕すること)を命じられました。

意次の欠勤中に江戸城で何があったのか?

意次がなぜ老中を辞職したのかについては、現時点ではよく分かりません。のちに意次自身が身の潔白を大元帥明王に訴えた「上奏文」(天明7〔1787〕年5月15日成)には、当事者しか知りえない内容が記されています。

「病気になった将軍(家治)が、意次に対して急に機嫌が悪くなった」と私(意次)に告げる者がいました。私にはとくにその理由が思い浮かばなかったので、あとでその旨を申し上げれば将軍の(私への)嫌疑も晴れるだろうと考えていました。ところが、私の周囲ではしきりに辞職を勧める者がいたので、止むを得ず病気と称して辞職しました。将軍は、罷免ではなく依願退職を認めた上で、かつ謹慎の必要はないとも命じられました。ところが、その後、姻戚関係にある家から義絶(縁を切ること)や離縁の通告がありましたが、その理由は分からないままです。ただ将軍が長生きされることのみが天道の偽りない道理です。私の無私の真心がどうして一度は顕れないものだろうか(いや顕れるだろう)と将軍の長命を祈っておりましたが、ついに逝去されました。

意次は8月22日から欠勤しています。なので、家治の嫌疑の件が伝えられたのはその直前だと思われます。さらに、何回も辞職の勧告を受けました。前述の27日の御役御免は25日の家治の逝去の後であるにもかかわらず、意次は家治の命令と配慮によるものと認識しています。彼は、22日から欠勤を続けていたこともあってか、家治の実際の逝去の日付を知らなかったのかもしれません。

ちなみに、意次の嫡男・意知が死去した場合(コラム#28参照)でもそうでしたが、江戸時代では為政者の逝去の実際の日付と表向きに公表する日付がしばしば異なります。これは、すでに当人は亡くなったはずなのに表向きはまだ生きているように見せかけるという点で、「ゾンビの政治(ルーク・S・ロバーツ)」と表現されたりします。

もともとは、大名が末期養子(「家」の断絶を防ぐために、当主が危篤状態になってから緊急に迎える養子)の禁止や手続きを遵守しているように見せかけるための日付の操作でしたが、それ以外の理由でも行われていました。ある種の“演技”や“遂行しているふり”によって「泰平」を維持していた江戸時代の政治秩序を考える上で興味深い現象です。

意次が失脚したのは、前述のように、家治が“ゾンビ”だった8月25日~9月8日の期間にあたります。このときにいったい何が起こっていたのかは、残念ながらこれ以上分かりません。一橋治済(演:生田斗真)らが裏で動いていた可能性は高いですが、実態は不明です。

ただ、結果としてもたらされたのは、8月24日の全国御用金令(大名らに貸金会所を通して融資する御用金を全国の百姓・町人・寺社に課す政策)、印旛沼干拓工事などの田沼色の強い政策の中止、27日の意次の失脚、そして9月になると意次の縁者でもあった老中の水野忠友(演:小松和重)・松平康福(演:相島一之)らからの相次ぐ離縁や義絶の通告などでした。

大まかに言えば、前述の災害の連続を背景として全国御用金令への人々の激しい反発が起こるなかで、家治の医師推薦の失敗も含めて意次は政治責任を取らされたのでしょう。

政策の中止のみならず、権力の源泉であった老中という役職や有力者との縁戚関係、何より将軍・家治その人を一気に失った意次は、いよいよ窮地に陥ることになります。

参考文献:

渡辺浩一『江戸水没 寛政改革の水害対策』(平凡社)

『近世都市〈江戸〉の水害』(吉川弘文館)

藤田覚『田沼時代 御不審を蒙ること、身に覚えなし』(ミネルヴァ書房)

相良町編『相良町史 資料編近世(一)』(相良町)

ルーク・S・ロバーツ『泰平を演じる 徳川期日本の政治空間と「公然の秘密」』(岩波書店)

東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。