前回(コラム#27参照)に引き続き、佐野政言(演:矢本悠馬)による田沼意知(演:宮沢氷魚)刃傷事件の経緯や、この事件が社会や政治に与えた影響などをたどっていきましょう。

天明4年(1784)3月24日の午後1時頃、江戸城内新番組の詰所前を通りかかった意知に対して、警備のために詰めていた政言が突然斬りかかったことはすでに記しました。今回のドラマでも描かれていたように、このときに政言が「覚えがあろう」という言葉を3度繰り返したという説もあります。

対する意知は、殿中なので脇差を抜かずにその鞘で政言の攻撃を必死に受け止めましたが、防ぎきれませんでした。政言は、後ずさりする意知をさらに追いかけていき、2か所に深手を負わせました。

意知は、ついにうつ伏せに倒れました。そして、同時に政言もよろけたところを、事件に気が付いた大目付(大名および幕政全般を監察する役職)の松平忠郷がかなり遠くから駆け付けてきて、背後から組み伏せました。忠郷は、このとき何と70歳(!)でした。

犯行現場には大目付・目付・勘定奉行以下16名もの役人がいて、不審な動きをした政言をいち早く制止することもできたはずです。もちろん、現代の我々がその場に居合わせたら、咄嗟のことで身体が固まってしまうかもしれません。でも、彼らは武士です。とくに、政言の同僚の新番組士の役割は警備でした。日頃の武術の鍛錬は、このような不測の事態に備えるためでもありました。

しかし、ほとんどの者は傍観するのみで、何もしませんでした。これはのちに問題となりますが、こういうところに役人たちの田沼父子に対する不満や反感を見て取ることができるかもしれません。

意知は、26日に亡くなったと言われています(公表された表向きの死去日は、4月2日)。享年36。意次(演:渡辺謙)から意知に順次移行しようとしていた田沼政治は、絶頂期から一転して、肝心の嫡男を喪失してしまう事態に見舞われました。

一方で、下手人の政言は小伝馬町の揚屋(お目見え以下の御家人らの未決囚が入れられた牢屋。政言は旗本なので、不当な扱いに当たります)に入れられ、取り調べを受けました。刃傷事件の原因は政言の「乱心」によるものと判断されました。そして、意知の死が公表された翌日の4月3日に評定所で政言の切腹が命じられました。

政言は、小伝馬町の揚屋座敷の前庭で切腹しました。こちらは、享年28。政言の知行500石は、改易(士籍の剥奪)により没収となりました。すでに隠居していた父親の政豊(演:吉見一豊)には累は及びませんでした。

この事件で嫡男を失った意次やその周囲の人々の悲しみや苛立ちは大変なものでした。4月7日には、事件の際、意知の近くにいながら事態を傍観していたほかの若年寄3名に将軍の勘気(叱責)が伝えられ、将軍へのお目通りを禁止されました。現場に居合わせた役人たち約25名にも、将軍の勘気や謹慎、罷免などの処分がそれぞれ下されました。

そんななかで、政言を取り押さえた前述の70歳の忠郷だけが200石の加増を受けました。

“世直し大明神”のご利益? 政言切腹後、急に米価下落!

では、世間は、この事件をどのように受け止めたのでしょうか。この点は、今回のドラマでもいくつか取り上げられていましたが、概括しておきましょう。

まず、意知の葬列です。神田橋の意次の上屋敷を出て田沼家の菩提寺である駒込の勝林寺に向かう際、乞食が8~9人出てきて物乞いをしました。何もくれないので彼らは葬列に投石を始め、次第に一般の町人まで石を投げ悪口を浴びせかけました。このようなかたちで、意次への批判や反感が一気に表面化することになりました。

他方で、政言が葬られた浅草の徳本寺には老若貴賤が数多く集まって参詣しました。徳本寺の本堂の賽銭箱には、毎日14~15貫文(銭貨14000~15000枚)もの銭が入れられ、門前には筵を敷いて花や線香を売る露店が3ヵ所も出ました。

刃傷事件が起こる2年前の天明2年は凶作で、その翌年は浅間山の大噴火(コラム#25参照)の影響などでまた凶作となり、天明4年には大飢饉が深刻化しました。米の値段も高騰するなかで、なぜか政言が切腹した翌日(あるいは、刃傷事件の翌日)からその値段が下がり始めたそうです。

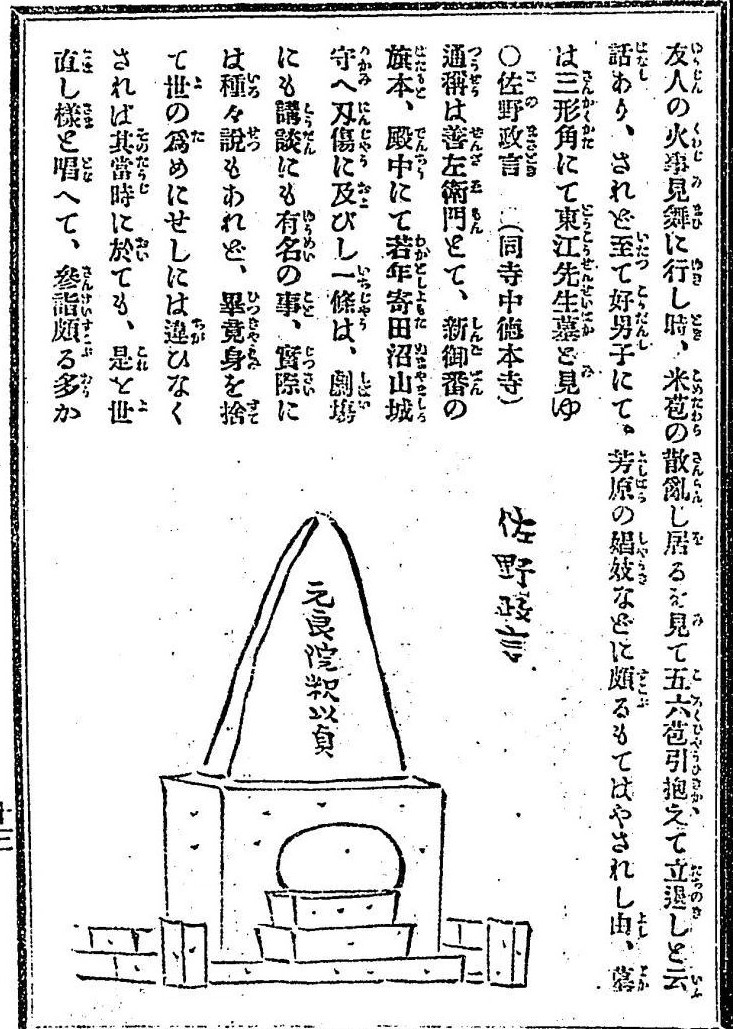

そのため、人々は政言を神に祭り上げて、“世直し大明神”として崇めました。ちなみに、政言の墓は徳本寺に現存していますが、おそらく彼にあやかろうとする参詣者が次々にその墓石の一部を削り取っていったため、もとは直方体だった墓石は下図のような三稜形になってしまいました。このようなところからも、政言への人々の熱狂ぶりが窺えます。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

三稜形となった政言の墓のスケッチ

(写真右)政言の墓石の脇には、「佐野善左衛門 藤原政言(言の部分は欠損)」と彫られている。

いわゆる“テロリスト”が世上の政治に対する不安や不満を背景としてなぜか人々に尊崇されてしまう現象は、歴史上のみならず現代でもときどき見られます(ただし、現代では、テロ自体はもちろんのこと、テロリストを尊崇する現象も批判的に受け止められますが)。

権力者の暗殺は、このような社会現象を随伴しながら時代を大きく揺さぶっていきます。田沼政治の場合も同様でした。盤石であるかに見えた意次の権力構造は、このとき取り返しのつかない致命的なダメージを負ってしまいました。

ドラマのなかの意次は、意知がやり残した課題を自分が実現していくことこそが真の敵討ちになるのだという、気骨のある態度を示していました。ですが、田沼政治の終焉はそのグラついた足下にひたひたと忍び寄ってくることになります。

参考文献:

辻善之助『田沼時代』(岩波書店)

藤田覚『田沼時代 日本近世の歴史4』(吉川弘文館)

藤田覚『田沼意次』(ミネルヴァ書房)

一坂太郎『暗殺の幕末維新史』(中公新書)

東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。

![べらぼうコラム #28 佐野政言による田沼意知刃傷事件の経緯と動機 その後の社会・政治に与えた多大な影響とは?[後編]の画像](https://www.steranet.jp/wp-content/uploads/2025/07/966191f989cc68681d3ce18eccc3f611-1330x748.jpg)