嫡男・田沼意知(演:宮沢氷魚)を奪われ悲しみにくれる意次(演:渡辺謙)。他方、佐野政言(演:矢本悠馬)を「大明神」と崇める大衆……。意知に“身請け”されることになっていた誰袖(演:福原遥)は、これからいったいどうなってしまうのでしょうか。

武士の“身請け”や遊興は禁止されていたはずが……

“身請け”とは、書いて字のごとく、お客が遊女の“身”を引き“請”けることをいいます。本来、遊女は決められた年季の間働いて借金を返していかねばなりません。しかし、身請けの場合はそうした借金の返済も客が担ううえ、その遊女が今後稼ぐはずだった代金なども客が支払います。そのため、花魁と呼ばれるような高位の遊女を請け出す身代金は、莫大な額にのぼりました。

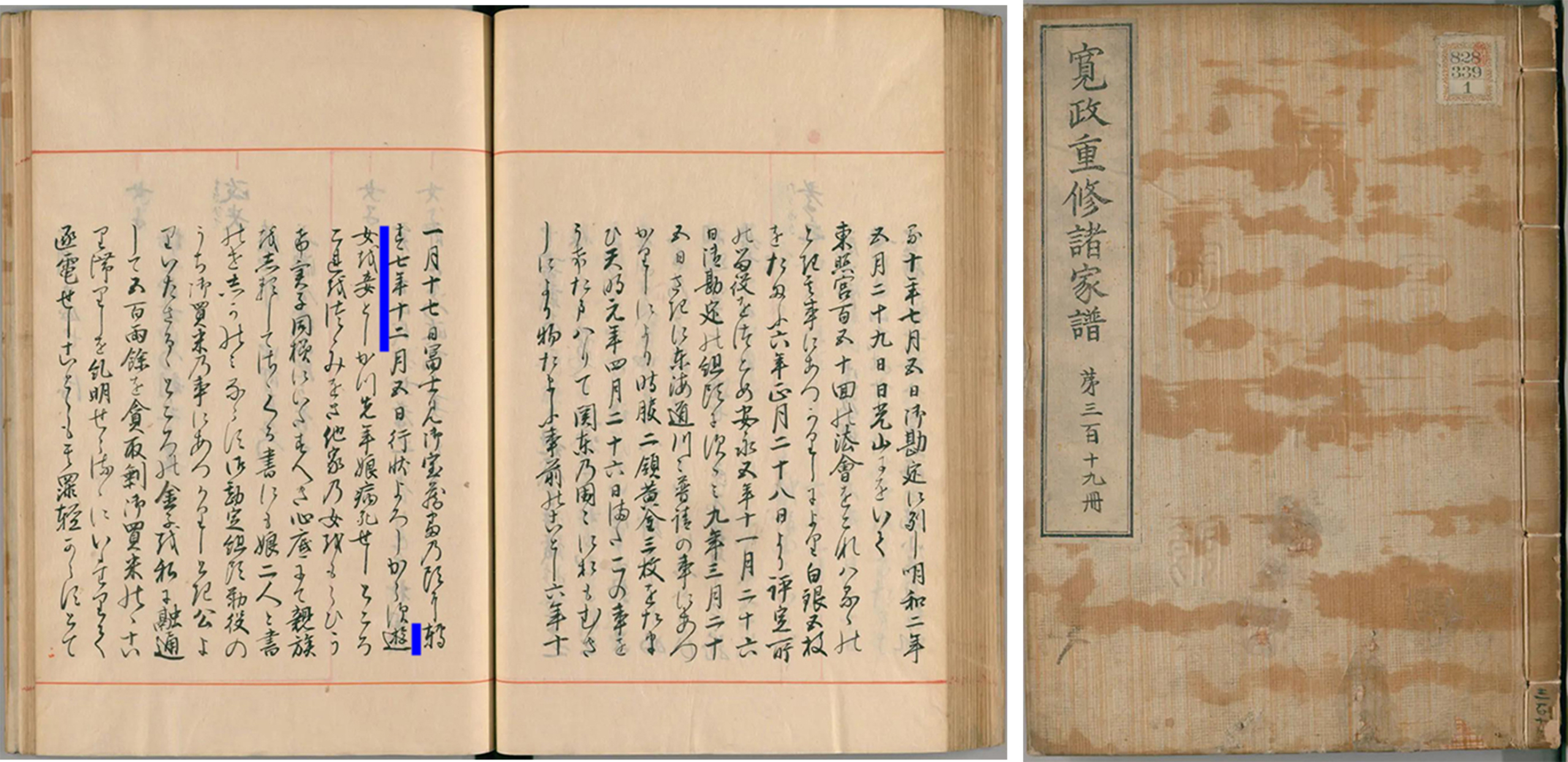

そんな大金をポンと出せる人はなかなかいませんが、ドラマでは高利貸しで大金を得た鳥山検校(演:市原隼人)が登場(コラム#9参照)、今回は若年寄の意知です。しかし史実では、誰袖を身請けしたのは意知の腹心である土山宗次郎(孝之/演:栁俊太郎)であり、意知の名は出てきません。当時勘定組頭であった土山が1200両(1000両とも)をもって誰袖を“妾”にしたことが、武士の由緒を記した『寛政重修諸家譜』ほか、さまざまな史料で伝わっています。

国会図書館デジタルコレクションより転載

大名・旗本・御家人らの系図集で、家督相続者の詳しい経歴が記載されている。左は土山宗次郎(孝之)について記された部分。その不行状を列記するなかで「遊女を妾とし…」と書かれている。※傍線は編集部

『天明大政録』という雑録には、土山は誰袖の前にも遊女のような女性を700両で請け出したことがあったように書かれています。かなりの遊び人だったわけですね。彼の豪遊っぷりは大田南畝(演:桐谷健太)の日記に詳しく、取り巻きを引き連れてあちこち遊び回っているさまがみてとれます。勘定組頭はせいぜい禄高(給与)350俵と役料100俵程度の役柄にもかかわらず、いったいどこからそんなお金がでていたのか……まったく不思議な話です(コラム#27参照)。

国立国会図書館デジタルコレクションから転載

左頁の黒地の打ち掛け姿の遊女が「誰袖」。その右上には誰袖の自筆で春を歌う短歌(山家春 とけ初る かけひの水の をとにのみ 深やまの里は はるをしりけり 大もんしや たか袖書)が記されている

土山の例をみると、武士が遊廓で遊びまわったり、遊女を身請けすることはよくあったことのようにみえますが、決してそんなことはありません。

大名や大身(高禄)の旗本が吉原で豪遊した逸話はたくさん伝わっていますが(コラム#7参照)、それはあくまで江戸時代初めの頃のお話。中期以降は町人そのほか財を成した人々に取って代わられ、そうした話は聞かれなくなっていきます。武士が吉原の主役でなくなっていった背景には、やはり5代将軍綱吉以降顕著になっていく幕府財政の悪化や、武士の困窮があったのでしょう(コラム#13参照)。

武士の遊興を禁じる町触(町奉行から町内に伝達された法令)も出されています。

元禄6年(1693)には身分や家柄が高い“歴々”を、享保20年(1735)には“旗本”を対象とし、“悪所”への出入りを禁ずる御触がだされました。悪所とは、芝居町や遊里を指しています。そんな御触がだされたら、武士は吉原での遊興を自粛せざるを得なかったでしょう。

文化(1804〜1818年)の頃には、江戸町奉行の役人が、吉原に対して「古来より武家方を客に致候ても不苦儀に心得居候哉」(昔から武家を客にしても差し支えないと心得ていたのか)と問うたという答弁(文化2年)が伝わっています(関根金四郎編『江戸花街沿革誌』下巻 明治27年[1894]刊)。

当初吉原の主な客は武士であったにもかかわらず、その登楼(妓楼に上がること)が問題視されるまでに至ったわけです。

それでも小身(身分の低い)の武士の出入りは江戸時代を通して多かったようですが、“身分不相応”な遊びは、時と場合によって、自らの地位を危うくしました。もっとも、先にみたような町触というのは、恒久的に効力をもつものではありません。土山の頃にはすっかり忘れ去られていたからこそ大手を振って遊び歩いていたのでしょう。倹約が厳しく言われた時代であれば、土山の首はとっくの昔に飛んでいたかもしれません。

よくよく覚悟すべき “足抜け” 駆け落ち相手に殺された遊女も

さて、客の誰もがポンと大金を出せるお金持ちであればよいですが、たいていの遊女にとって、身請けは夢のまた夢。今回蔦重(演:横浜流星)と再会したふく(かつての遊女うつせみ/演:小野花梨)と小田新之助(演:井之脇海)がいい例です。新之助は御家人の三男坊でありながら、出奔し、長屋暮らしをしていたワケアリ浪人。到底、遊女を身請けできるような身分にありません。

それでも想い合った相手と一緒になりたい、けれど年季明けを待つこともできない――そう思い詰めた遊女がとる手段のひとつとして、うつせみがしたように、“足抜け”(脱走)がありました。

The Art Institute of Chicago, Clarence Buckingham Collection

遊女の足抜けは一人でするものではなく、たいてい想う相手との駆け落ちというケースが多かったようです。江戸の吉原についてはあまり史料が残っていませんが、藤本(畠山)箕山の『色道大鏡』(延宝6年[1678])には、上方の足抜けについてこんなことが書かれています。

傾城(遊女)がいないということになると、大勢の人々が入り乱れ、探し尋ねる騒ぎは大変なものだ。勇ましく、足の達者な若い者を追手として方々を探させるものだから、女の足ではどんなに急いでも逃げ切れることはない。仮に深夜に抜け出したとしても、隅々まで探すので、数日のうちには見つけ出し、連れて帰る。たとえ前々から計画をして、どこかに隠れ住んでいたとしても、露見しないということはない。

(第四冊「おほかゝみ」 引用者意訳)

仮に廓を抜け出せたとしても、逃げおおせることが非常に困難であったことがわかります。この記述の後には、足抜けをしようとして捕まった遊女の例が羅列され、しばらく隠れ住んでいた者も、数年のうちに露見したり、なんと駆け落ちした相手(夫)に殺されてしまった遊女もいたとあります。なぜ駆け落ちするまで想い合っていた相手に殺されねばならなったのか。これについては詳しく書かれていませんが、逃げた遊女も、ともに逃げる男もお尋ね者ですから、真っ当な仕事につけず生活苦となり、相手が憎くなって……ということもあったようです。

他方、捕まった遊女のなかには、廓での勤めに戻ったものの、「まえに想い人と逃げたらしい」などと噂がついてまわり、かつての人気を取り戻すことのできなかった者もいたといいます。「能々覚悟すべき事也」と、箕山が著書で遊女たちにきつく注意を促したのも、無理のないことだったでしょう。

『色道大鏡』に書かれているのは、あくまで江戸初期における上方の状況です。ただ、ほかの時代・地域に目を移しても、かなり遠方に逃げたにもかかわらず、連れ戻された例を目にすることがままあります。運よく逃げおおせた場合は史料に残りませんから、どれくらいの遊女が脱走し、成功率はどれくらいだったのか、はっきりしたことはわかりません。しかし、遊女が想い人とともに逃げ切ることが、決して容易でなかったのは確かでしょう。

無事逃げおおせたふくと新之助は、よほどの幸運の持ち主。その幸運を活かして、これからも吉原に連れ戻されることなく、穏やかに日々を過ごしてほしいものです。

参考文献:

井上隆明『江戸戯作の研究 黄表紙を主として』(新典社、1986)

新版色道大鏡刊行会編『新版色道大鏡』(八木書店、2006)

関根金四郎編『江戸花街沿革誌』下巻(六合館弦巻書店、1894)

成城大学非常勤講師ほか。おもに江戸時代の買売春を研究している。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻修了。博士(文学)。2022年に第37回女性史 青山なを賞(東京女子大学女性学研究所)を受賞。著書に『近世の遊廓と客』(吉川弘文館)、『吉原遊廓』(新潮新書)など。