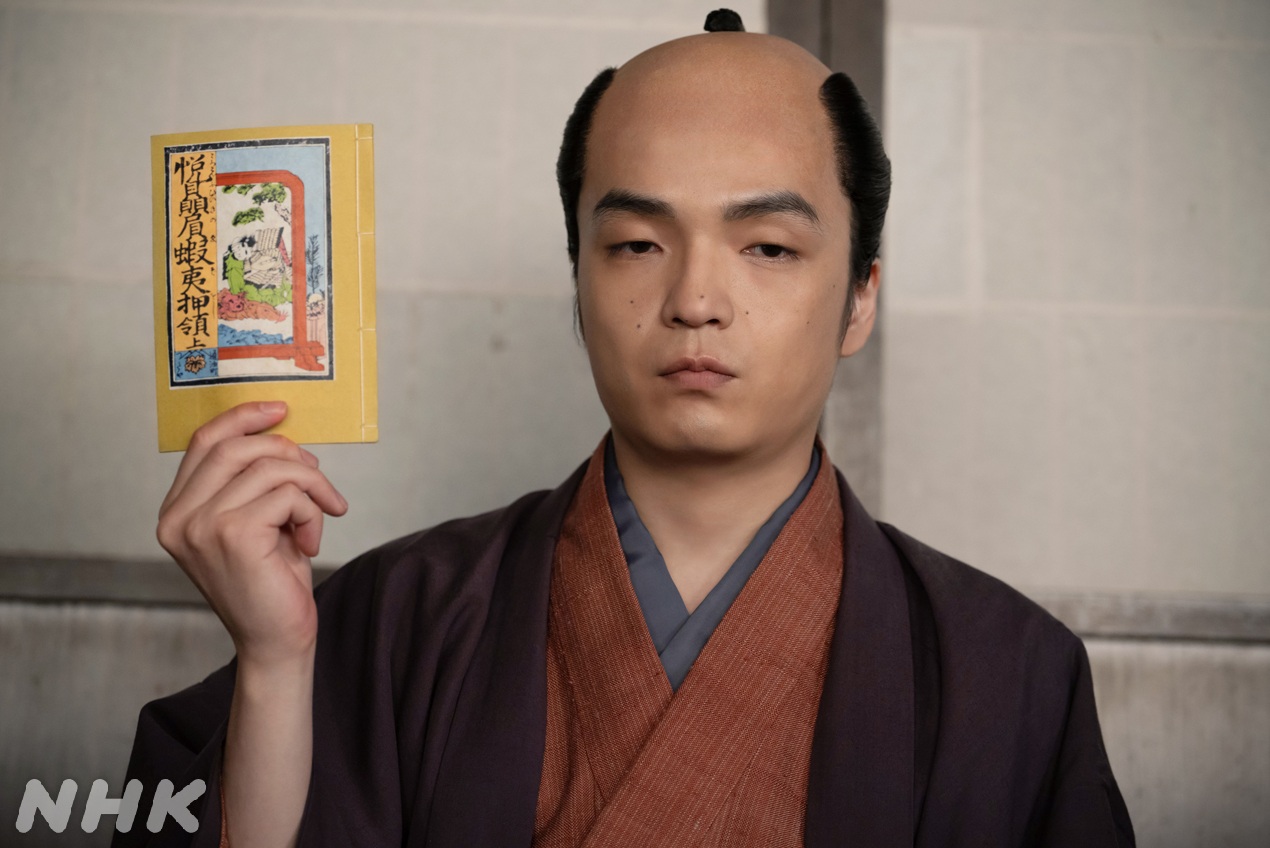

松平定信(井上祐貴)による出版統制が激しさを増していく中で、「死してなお世を笑わせるべき」という言葉どおり、自らの信念を貫いてこの世に別れを告げた戯作者・恋川春町。壮絶な死に様を見せた春町の胸の内について、演じた岡山天音に詳しく語ってもらった。

切腹の収録の日は、家を出るときから独特の心境でした

——第36回で恋川春町が自害しましたが、台本を読んだときのお気持ちをお聞かせください。

(朋誠堂喜三二役の)尾美としのりさんが準備稿に目を通していらっしゃって、「グッと来た」という話をされていたんです。それから読ませていただいたんですが、春町の最期に至るエピソードにも勿論感じるものがありましたが、春町が亡くなった後の、仕事仲間たちの弔い方にいちばん感情を揺り動かされました。喜三二さんの佇まいとか……。すごく素敵な台本だな、と感じました。

——丁寧に最期が描かれていましたが、演じるにあたってどんな心境で臨まれたのですか?

切腹するシーンを収録する日は「きょうが最後の日だ」と思いながら家を出ました。俳優って、人生で何回死ぬシーンを撮るんだろうって思いますが(笑)、家を出るときから「きょう死ぬ」みたいな感覚で収録に臨んだのは初めてでしたね。自分で死を選択する形でもあったので、何とも言えない特別な気持ちになりました。簡単に整理することはできないし、それをするのも違うかなというような、独特の心境でした。

——最期は豆腐の角に頭をぶつけながら亡くなる、というシーンでした。

人の死の表現として、前例のない最期ですし、(第36回の演出を担当した)深川貴志さんもいろいろと試行錯誤されていました。台本は文字で状況が描写されているだけなので、実際のセットのなかでそれをどう表現するかは、演出が作っていかないといけないんです。腹を切った春町が、そこからどう動いて豆腐を入れた桶に頭を突っ込むか、ということを。

でも、不思議な最期ですよね。悲しさとユーモラスな感じが同時にあって、人生の終わらせ方自体が創作っぽい。そういう死に方はなかなかないので、演じていても脳のいろんな部分を刺激されて、とても興味深い収録でした。

——春町が逃げずに自害を選んだことに対して、岡山さんご自身はどのように感じましたか?

ただ死ぬという形で終わらせない、恋川春町として「死してなお世を笑わせるべき」という信念を全うした死に様でした。人の生死が描かれる大河ドラマの中で、死に向かっていく姿がしっかりと描写されていることが非常にありがたかったですし、こんなに人格が投影された死に様っていうのもなかなかないと感じました。一貫した人でしたし、真面目なキャラクターではあるけれど、ある種、狂気にも似たスケールの大きさを、改めて春町に感じました。

——春町の死を受け止めた蔦重(横浜流星)たちの行動について、どんな思いを持ちましたか?

遺体と対面した後、蔦屋の座敷でみんなが春町を弔う場面は、読んでいて僕も悲しくなりました。

春町の死後のシーンで、台本には「蔦重が店先に春町の作品を並べている」とのみ書かれていたのですが、映像ではその本が桶の中に入っていました。それは春町が豆腐の桶に顔を突っ込んで亡くなったことにちなんだ“春町キャンペーン”みたいなもので、ある種、ブラック・ユーモアじゃないですか。だけど、それが粋だなと思いました。

春町本人が、「悲しく終わらないでくれよ」という思いを持ち続けて亡くなったわけだから、それに従って、「悲しまずに面白くしちゃおう」と。それが、この人たちの弔い方なんだなと思うと、ちょっと感動しました。春町を演じた身としては、天国から春町がそれを見ているかのように感じて……。

実は、廊下で第36回の別の話をしているときに、深川さんからその演出をさらっと聞いたんですよ。僕は感極まって「あああ、素敵ですね!」と、ちょっと涙ぐむ感じになったのですが、深川さんはそんなつもりで話していなかったと思うので、何だか気まずかったです(笑)。

春町は“生きづらい人”だったと思います

——実在の人物を演じるうえで、感情の作り方などに違いはありましたか?

あまりにも時代が古くて、絵や文章が若干残っているぐらいだったので、実在の人物ゆえに何か感情が増長される、みたいなことはあまりなかったですね。数少ない材料から膨らませた結果、こう描かれたとは思うんですけれど、実際の春町は全然違うキャラクターでしょうし(笑)。「いろいろハチャメチャにやってしまって、すみません」という感じです。

——春町の生き方をどのように思いますか?

かなり生きづらい人ですよね。演じていて、人間社会の中で生きていくのが本当に大変だったろうなと思っていました。でも、端から見ると、ある種の美しさ、チャーミングさも感じられる人でした。だから戯作というものに出会えてよかったんじゃないかな。僕自身も変なところがあって、この仕事をしていなかったら大変なことになっていたと思うので(笑)、共感します。

——岡山さんはエキセントリックな役柄も多く演じられています。今回の春町役にシンパシーを感じる部分はありましたか?

それで言えば、自分にとってはどの役も“等距離”なんです。どの役にも自分と近しい部分を感じていて……。ただ、春町は面白いキャラクター、愛すべき人にしたいという思いが強くありました。結果、本当に大切で大好きなキャラクターになりましたね。

春町の魅力は独創性が漏れ出てしまうところ

——ヒット作を数多く生み出した春町の魅力を、どんなところに感じますか?

劇中で歌麿(染谷将太)も言っていましたが、絵を見て「春町の絵だ」とわかるところですかね。好きな言い方じゃないですけど、「味がある」というか……。本人の人格や生き様が、作風に漏れ出ちゃっているところが魅力なんじゃないでしょうか。

観客として見るときに僕が魅力を感じるのはそういう作品だし、漫画でも小説でも作者のオリジナリティーが感じられるもの、表に滲んでくるものが好きなんです。春町本人は堅いキャラクターだけど、内側にある本質にギャップがあるのも面白いです。作者の人生観が垣間見えたから、春町の作品は人を感動させることができたんじゃないかな、と思います。

——春町を演じるうえで、大事にしていたことや軸にしていたものはありますか?

最初の収録は鱗形屋(片岡愛之助)の子どもに絵を描いてあげるシーンだったんですけど、普通なら子ども相手に笑顔になる瞬間もあって良さそうなのに、チーフ演出の大原拓さんから「笑顔はない方が良い」と言われました。子どもといる時間でも笑えないって、本当に不器用というか、繊細な人なんだなと思って、そこから今のような春町の解釈に至りました。

もちろん本人の中に喜怒哀楽はあるんですけれど、一般的な感情表現とは少し違う。みんなが喜んだり、悲しいムードになったりするときも、春町には春町の感情の表し方がある。だから、内側にある感情が表に出るとき、その出方が不器用さや繊細さに準ずる出方になることは考えました。大事にするというよりも、途中から自然とそうなっていく感じだったんですけれど。

——自然とそうなっていく?

最初のころの春町は常に出ているわけではなかったので、視聴者に覚えてもらうため、“動き”でいろいろな試行錯誤をしていたんです。けれども、途中から台本上でも存在感がある形になってきたので、意識的に何かをやることはなくなっていきました。提示された演出を春町のフィルターに通すと、結果的に様子がおかしくなる感じだったんです(笑)。

自分にとっても特別な経験になって

——個性的で強烈なキャラクターを演じ終えた、今の気持ちを聞かせてください。

第36回の放送が終わったら実感が湧くだろうなと思っていますが、今の時点でも寂しさはあります。春町は蔦重や戯作者の人たちと一緒のシーンが多くて、いつものメンバーと別れて別の現場に身を置くことに寂しさを覚えています。

——特に思い出に残っているシーンは?

ひとつ選ぶのはなかなか難しいですけど、酒に酔ってみんなの前で暴れて、次の回に褌一丁で踊って、という一連は印象に残っています。特に暴れるシーンは、クランクインしてすぐ撮ったんです。初めての大河ドラマの現場に対するドキドキもありながら、大勢の前で感情を発露しないといけなくて。撮り終えて「ああ、終わった。なんとかなった」と、安堵したことを覚えています。

——初めて挑んだ大河ドラマ、率直な感想は?

収録期間が長かったので、共演者やスタッフの皆さんに対して、特別な思い入れができました。大河ドラマの主演って、俳優の中でも限られた数人しか体験することができない場所なんです。今回で言えば横浜流星くんですが、その背中を間近で見られたことは、すごくいい経験でした。

——岡山さんの目に、横浜流星さんはどのように映っていましたか?

現場では飄々とされていて、それがすごいなと思いました。セリフ量も多いですし、撮り順も台本を何話分も行き来しながら収録しているので、尋常じゃない過酷さがあるんです。でも、それを全く感じさせないんですよね、彼は。

演出担当も何人もいて、それぞれが持っている蔦重像が違うんです。そういう状況の中、「こういうふうに表現してほしい」という演出にフレキシブルに対応しながら、でも蔦重としてブレない大きな幹があって……。カメラが回ってないときも、常に現場の共演者たちとコミュニケーションをとっていて、それがすごくかっこいいと思いました。

——お芝居を介して感じていたことはありますか?

年下ですけれど、本当に頼りになる蔦重でしたね。春町として、安心してその世界に飛び込めるのは、頼りになる蔦重がいてくれるから、という思いを持っていました。

——これからは一視聴者として「べらぼう」を見ることになりますが、今後の展開の中で気になっているところ、期待しているところは?

今後、葛飾北斎や写楽が登場してきますが、それこそ「べらぼう」が始まる前から知っている人たちですから、「べらぼう」の世界でどういうふうに表現されるのか、興味が尽きないですね。特に写楽は、諸説あって、正体が明確化されてないキャラクターですから。どの説を採るのかも楽しみですし、どういう北斎像、写楽像を見せてくれるのかも楽しみです。

蔦重の生涯って、いろいろなことが起きるけれど、まだまだここからがハイライト。今後どうなっていくのか、期待しかないです。