今回、蔦重(演:横浜流星)たちは、誰袖(演:福原遥)のための敵討ちにして、出版業界の命運をかけた“大当たり”を狙う一大プロジェクトを進めていました。

天明4年(1784)に北尾政演こと山東京伝(演:古川雄大)が主催して手ぬぐいのデザインを競い合った『手拭合』――。暖簾から団子鼻の男が顔を覗かせる意匠は実際に存在したもので、現在、浅草の手ぬぐい店で復刻されています。この男を新しい黄表紙の主人公にしようという蔦重の思いつきまではよかったものの、その後はなかなかの難産となりました。このミッション遂行の立役者として白羽の矢を立てられたのが、山東京伝でした。

深川の質屋伊勢屋の息子・伝蔵として育った京伝が、若くして人気の挿絵画工北尾重政(演:橋本淳)に入門していたことは、ドラマでも描かれたとおりです。天明2年にさまざまな出版物を擬人化して騒動を演じさせた黄表紙『御存商売物』(コラム#21, #22参照)で作者としての名をあげ、今回描かれた『江戸生艶気樺焼』(天明5年刊)でスター作者へとのぼりつめます。ここから京伝は、草双紙だけでなく洒落本、滑稽本・滑稽絵本、読本などほとんどの分野の作品を手がけ、江戸戯作を代表する作者となっていきます。

今回は、春町(演:岡山天音)のかつてのヒット作『金々先生栄花夢』(コラム#8参照)の焼き直しではうまくいかないことがわかったあと、喜三二(演:尾美としのり)の「俺は家名をあげるより浮名をたてたい」のひと言から、大金持ちのバカな若旦那が「モテる」「色男だ」と噂されていい気分を味わいたいばかりに愚行を重ねていくという発想が生まれるさまが描かれました。

ドラマに差し挟まれた劇中劇では、京伝役の古川さんがバカ旦那こと主人公・仇気屋艶二郎を演じたほか、喜三二も春町も鶴屋(演:風間俊介)も南畝(演:桐谷健太)も、とキャスト相揃い……。『江戸生艶気樺焼』のおおよそのストーリーはおわかりになったことと思います。この名作を、こんな豪華な配役でドラマにしてもらえる日がくるとは感無量です!

実際にはどのようにしてこの作品が生まれたのかはわかりませんが、当時の読者たちは艶二郎の鼻を「京伝鼻」と名付け、ちょうど劇中劇で描かれたように、京伝その人と艶二郎を重ねて理解したようです。

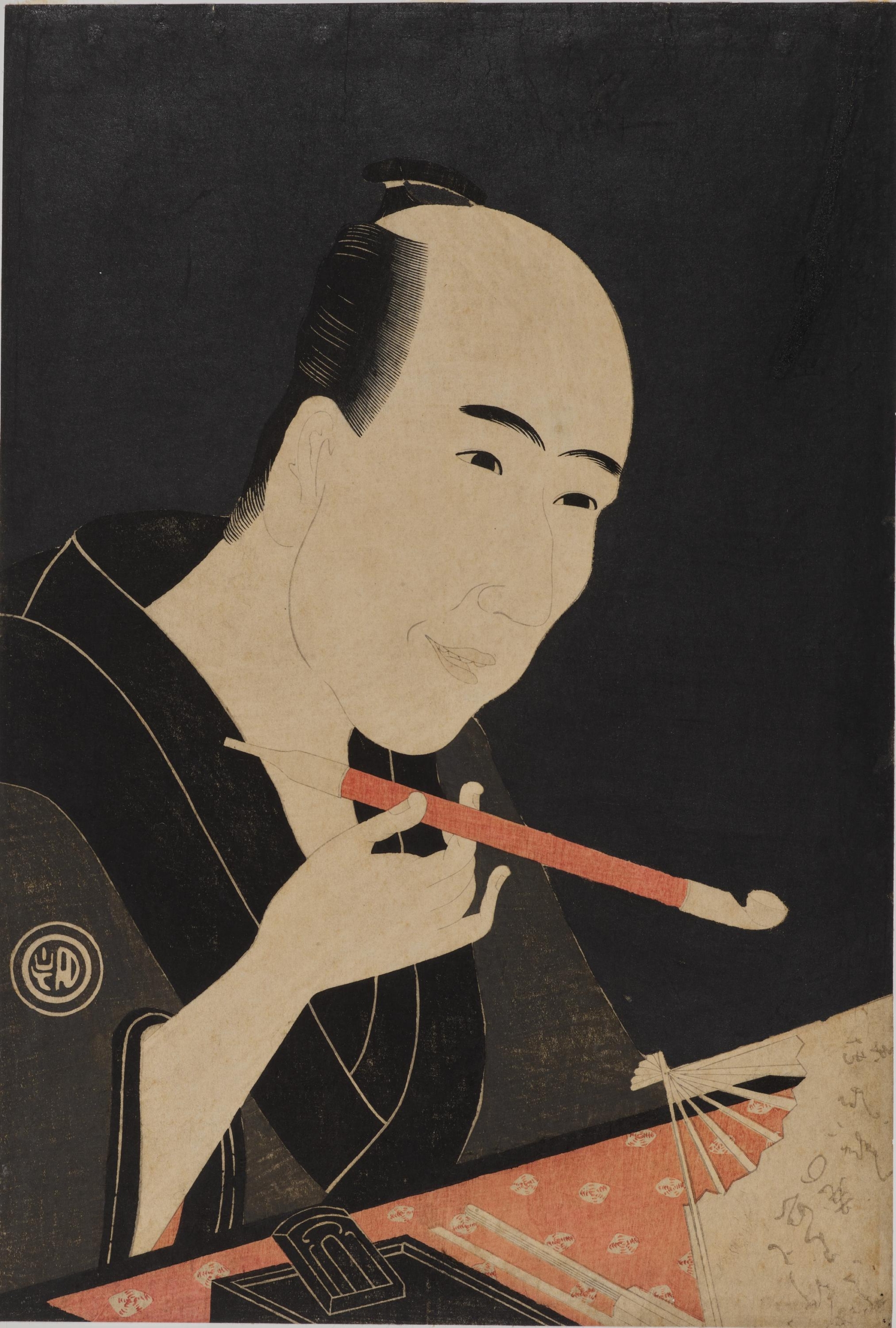

京伝は団子鼻の地味な丸顔? それとも面長の色男?

ひとまわり大きな付け鼻をしていても、古川さんならモテモテで不思議はありませんが、団子鼻で地味な丸顔の艶二郎がみずからのイメージとなってしまったことについて、京伝自身はどう思っていたのでしょうか。実際の京伝は鼻の高い面長の色男として描かれた像(下図)が残り、顔立ちは艶二郎とはまったく異なることがわかります。

ただ『江戸生艶気樺焼』刊行の翌年、唐来参和(ドラマでは三和/演:山口森広)が著した黄表紙『〈東産/返報〉通町御江戸鼻筋』(榎本吉兵衛版)が出ます。この絵を担当したのが京伝で、艶二郎を笑い者にした京伝らしき京屋伝二郎が、仕返しに高い鼻を艶二郎に奪われる場面を描いています。

さらに2年後には京伝画・作『会通己惚照子』(西宮新六版)において、艶二郎そっくりの顔立ちにしてモテたがり屋の“京屋伝二郎”という、いかにも京伝風の人物を登場させました。その後も、同様の自身の姿を作中に出しているところをみると、戯作者としてはこの顔が京伝イメージとして定着するのもまんざらでもなかったのかもしれません。

とはいえ、京伝の春本『床喜草』(天明4年刊)、同『艶本枕言葉』(天明5年刊)では、自身をちゃっかり色男らしい相貌で登場させているのですが……。

政演が絵に描きこんだ細かい演出

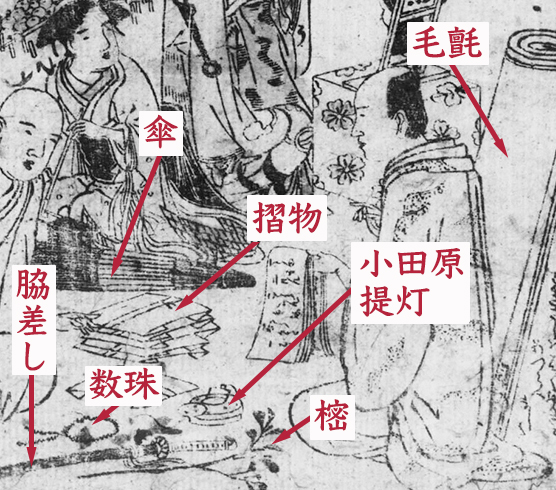

さて、『江戸生艶気樺焼』の大筋はご理解いただいたとして、絵についてもう少し画工政演こと京伝の芸の細かさを見ておきましょう。ドラマでは艶二郎と遊女浮名(演:福原遥)の“身請けの駆け落ち(!)”場面が劇中劇化されていましたが、原作にはその前に、二人で心中するための小道具を買い揃える場面があります。

鏡台に向かって身なりを整えるのに余念のない艶二郎(左ページ中央)と、やる気のなさそうな浮名(右ページ上)。少し見にくいのですが、二人は当時の流行歌にちなんだ揃いの柄の着物を着ています。艶二郎の背後にいるのは髪結いでしょうか。右端に艶二郎の計画を手伝う北里喜之助、向かい合うように坊主頭の悪井志庵。喜之助は帳面を手に、用意した道具を確認しているようです。

前に置かれているのは心中のための脇差し、その奥に数珠、暗がりを歩くための小田原提灯をたたんだもの。その奥に積んである紙包みは二人の辞世の句を摺物にして配る用意です(この時代、摺物は包み紙をかけて配ったことがよくわかります)。

※赤字・赤線は編集部

さらに志庵の奥の禿(女郎見習い)の膝元には傘。さらに脇差しの手前の枝は樒。もともと仏前に供えるものですが芝居の小道具でもありました。また喜之助の脇に巻いてある毛氈(羊の毛などを使った敷物)も、このあとの場面で重要な小道具となります。

艶二郎はみずから出資して、二人の“嘘”心中を芝居にして上演させようという計画ですから、芝居らしく演出する準備に抜かりはないのです。

このあと艶二郎と浮名は、皆に盛大に送られて“身請けの駆け落ち”をして隅田川沿いを歩いていきます。ただ、脇差しを抜いて心中しようとしたところで止めに入るはずの喜之助と志庵は来ず、知らない2人組の強盗に襲われます。

想定外の事態に見舞われ、必死の艶二郎は「これこれ早まるまい、我々は死ぬための心中ではない」とわけのわからない説明をしつつ、必死で制止する表情が哀れにして滑稽です。肩には前の場面で用意していた毛氈を掛けています。脇に傘、手前にろうそくの付いた提灯がみえます。浮名も樒を身につけており、しっかり小道具が描きこまれています。

結局、身ぐるみ剥がされた二人。隅田川の土手から鳥居の頭がのぞく三囲稲荷の脇を、残された小道具で浮名と相合い傘をしながら、毛氈を肩にとぼとぼと家に帰るこの場面が、艶二郎の愚行のハイライトです。京伝は二人のために「道行興鮫肌(興ざめで鮫肌になるの意)なる曲まで作詞して余白に記しています。

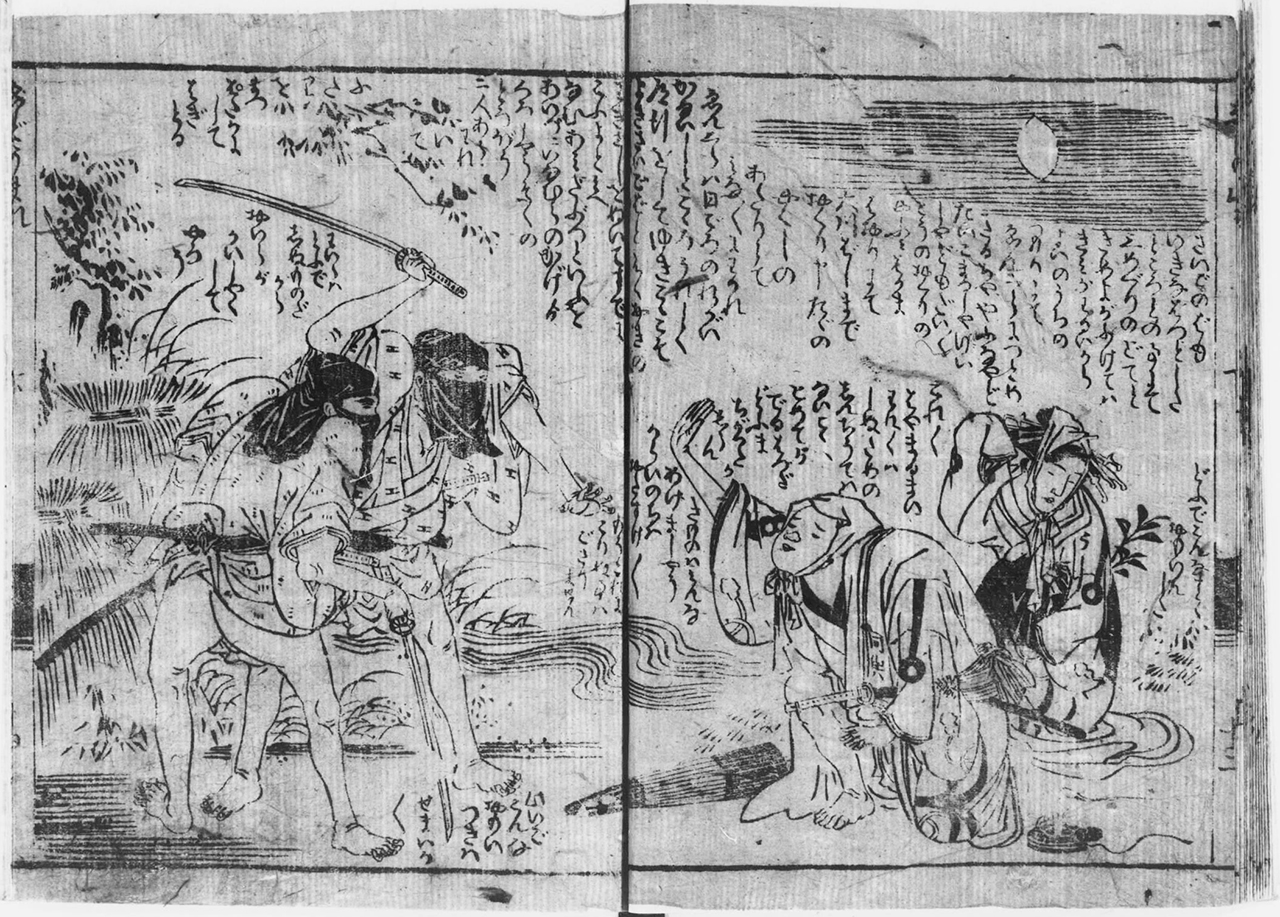

実はこの場面、歌舞伎の、いわゆる「お千代半兵衛」の心中場面(近松門左衛門作『心中宵庚申』に由来)のパロディになっていて、この本が執筆される3年半ほど前の天明元年に江戸で興行されていました(市村座『戯場花万代曽我』二番目三日替わりで上演された演目の一つ「〈お千代/半兵衛〉道行垣根の結綿」)。

そのときの富本正本は蔦重が出し、表紙の絵を担当したのが北尾政演こと京伝だったのです。下の図の中央がその絵で、男が毛氈を肩に掛け、相合い傘で心中の最期場に向かうふたりの姿がそっくりです。ここには描かれていませんが、その最期の場面では樒も重要な小道具となるようです。すでに紹介した心中の小道具を用意する場面では“ここ”で必要になる物を揃えていたのでした。

「道行比翼の菊蝶」「道行垣根の結綿」「道行瀬川の仇浪」富本正本 北尾政演画 蔦屋重三郎版

近世文芸研究叢書刊行会『近世文芸研究叢書』〈第二期芸能篇 歌舞伎10〉(クレス出版、1996)より転載

さて、家に帰った艶二郎は、奪われた着物が部屋に掛けてあることに驚き、あの2人組の強盗が親の差し金であったことを知ります(下図)。艶二郎が肩に掛けていた毛氈に身を包んでいるのは、裸にされたからでもありますが、しくじるという意味で使われる流行語「毛氈をかぶる」を体現しているのです。心中の小道具をここに転用するとはうまいものです。

艶二郎は心を改め、浮名も承知して夫婦となり、それでも「一生の浮名の立ちおさめ」として、それまでのいきさつを世の中の浮気な人びとへの教訓として京伝に頼んで草双紙に書いてもらった、というメタレベルのオチをつけて結びとなります。

地の文章やセリフでは、これらの小道具のことはいちいち説明されていません。しかし、京伝は、絵師政演としてさりげなく画面の隅々まで抜かりなく、本文には書かない物事まで描きこみ、絵の遊びまでしかけたのでした。歌舞伎を愛する当時の読者たちは喜んでこれを読み解いたはずです。

これが江戸戯作を代表する山東京伝の才能だったのです。

[付記]

富本正本をはじめ、お千代半兵衛物の上演について岩田秀行氏より懇切なご教示を賜りました。記して感謝申しあげます。

参考文献:

腮尾尚子「いわゆる「京伝鼻」に就いての一考察」(お茶の水女子大学国語国文学会『国文』第71号 1989)

花咲一男解説『床喜草』(太平書屋 2009)

同『艶本枕言葉』(同 2009)

濱田義一郎校注『日本古典文学全集46 黄表紙(ほか)』(小学館 1971)

棚橋正博校注『新編日本古典文学全集79 黄表紙(ほか)』(小学館 1999)

近世文芸研究叢書刊行会『近世文芸研究叢書』〈第二期芸能篇 歌舞伎10〉(クレス出版 1996)

法政大学文学部教授。日本近世文芸、18世紀後半~19世紀はじめの江戸文芸と挿絵文化を研究している。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。2003年に第29回日本古典文学会賞、2023年に第17回国際浮世絵学会 学会賞を受賞。著書に『天明狂歌研究』(汲古書院)、『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル)など。