社会現象を巻き起こした第一歌集『サラダ記念日』を発表したのは24歳のとき。以来、短歌界にとどまらない活躍を続ける歌人・俵万智さん(62歳)は、自身の体験を踏まえて『生きる言葉』を著すなど、現代社会の“言葉の力”について考察しています。多くの人がSNS*1を利用する時代だからこそ、言葉の持つ影響力が浮かび上がってきます。

*1 ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、インターネット上で交流できる仕組みのこと。LINE(ライン)、Facebook(フェイスブック)、X(エックス・旧ツイッター)などがある。

聞き手 山田亜樹

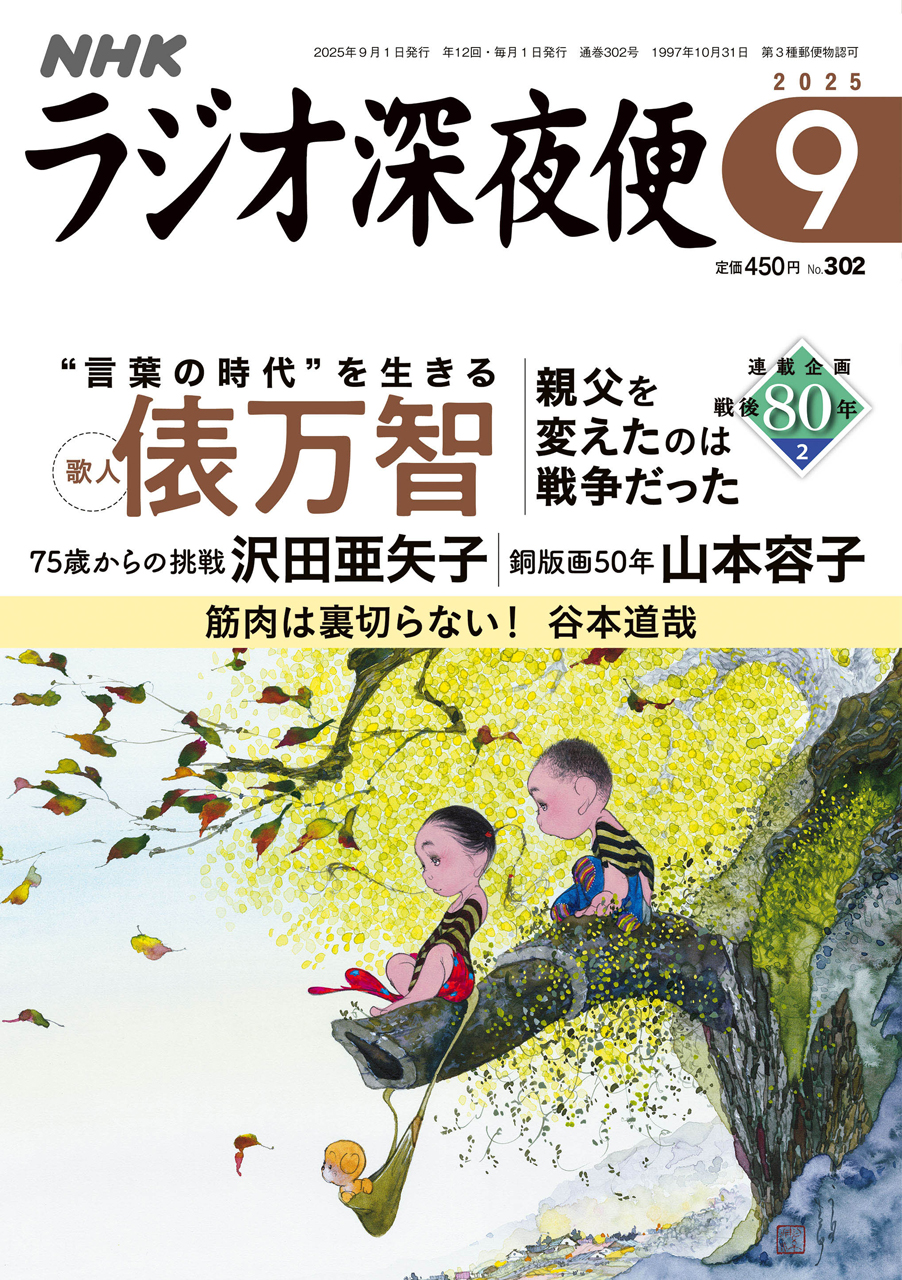

この記事は月刊誌『ラジオ深夜便』2025年9月号(8/18発売)より抜粋して紹介しています。

“クソリプ”を考察して見えてきたもの

──ご著書『生きる言葉』が大きな反響を呼んでいます。エッセーではなく、論評・論考としたのはどうしてですか。

俵 折に触れてエッセーにも書いてきましたが、ここ最近は特に言葉について「じっくり考えてみたい」という気持ちが高まっていたんです。というのも、今はかつてとは比べ物にならないほど「言葉の比重」が大きくなっていると感じるんですね。SNSが世の中に浸透して、顔も知らない、一度も会ったことのない人とやり取りすることが当たり前になって、そこには表情や声色といったニュアンスは介在しません。純粋に言葉のみが飛び交う世界なわけで、どうしてもすれ違いや誤解が生じやすくなるんですよね。私もSNSではいろいろ痛い目に遭いましたけど(笑)。

──SNSには初めからすんなりなじめましたか。

俵 特にツイッター*2を始めたころは自分の発した言葉が人から人へ手渡されていく様子が、まるでバケツリレーみたいでワクワクしましたね。

“リツイート*3我もするなりツイッターは言葉のバケツリレーと思う”

という短歌を詠んだこともありました。だけど最近のSNSはあちこちで言葉の“衝突事故”が起きていて、しかも集まってくるやじ馬が火に油を注ぐという、少し殺伐とした状況になっているようにも思います。

*2 140字以内の短いメッセージを投稿・共有できるSNS。2023年よりXに名称変更。

*3 自分の投稿を定期的に閲覧してくれる人たちに、ほかの人の投稿を共有する機能。

──本ではご自身の“炎上*4”経験も振り返っていますが、SNSをやめようと思わなかったのですか。

*4 インターネット上で特定の対象に対する批判や悪意ある書き込みが殺到する状態。

俵 私は言葉が好きなので、炎上も言葉の現象として興味深く観察していたところがありました。もしかしたらこれがSNSとつきあうこつかもしれないと思いまして、“クソリプの正体”を暴くことにも挑戦してみました。

──クソリプ、つまりSNSで交わされるリプライ(返信)の中でも、的外れかつ不快な言葉で相手を傷つける内容のものですね。

俵 SNSに怖い側面があるのは事実です。だけど特に今の若い人たちは、SNSなしの世界なんて考えられないでしょう。だったら自分を守るすべは持っておいたほうがいいと思うんです。「クソリプを知る者はクソリプに勝つ」をいざというときの処方箋に、これからも有意義で楽しい道具としてSNSを使っていきたいと思います。

※この記事は2025年6月2日放送「言葉も私も生きている」を再構成したものです。

短歌とラップの共通点、「AI」の登場について思うことなど、「短歌はどこかSNSに近いのかもしれない」と語る俵さんのお話の続きは、月刊誌『ラジオ深夜便』9月号をご覧ください。

購入・定期購読はこちら

3月号のおすすめ記事👇

▼徳光和夫 アナウンサー歴六十余年 自分の言葉で勝負して

▼堀内恒夫 巨人軍の大エースが語る栄光のV9

▼佐藤弘道 苦難を乗り越えて自分にできることが見えてきた

▼介護・老後で困らない「健康・お金・住まい」の話 ほか