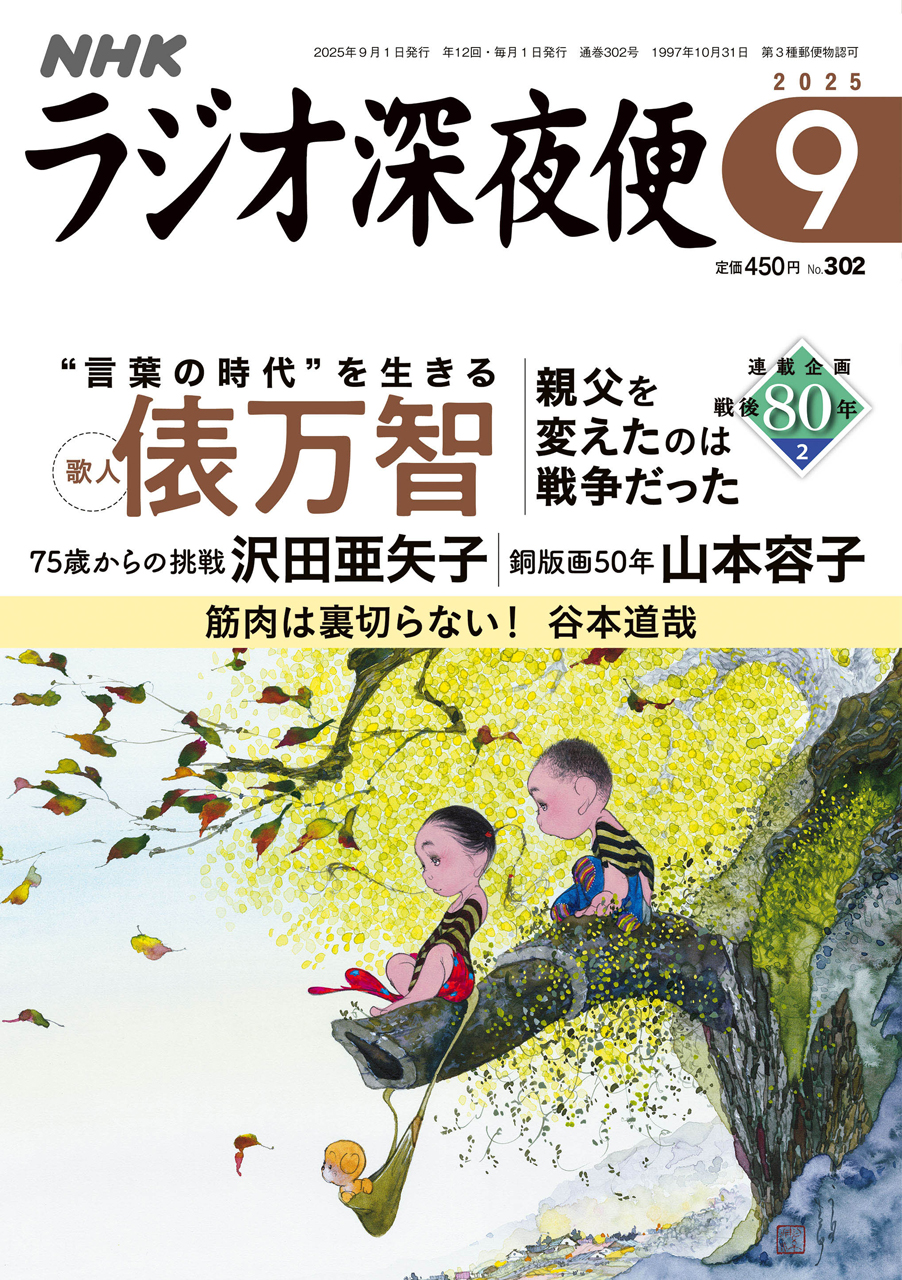

カラフルな色使いと多彩な線で描いた作品で、人々を引きつける山本容子さん(73歳)。「銅版画家はアーティストであり、職人でもある」と語る山本さんは、銅版画に向き合って今年で半世紀。常にとどまることなく新しい表現を追い求めています。

聞き手 桜井洋子

この記事は月刊誌『ラジオ深夜便』2025年9月号(8/18発売)より抜粋して紹介しています。

感性は本と音楽と旅から

――山本さんの線は非常に軽やかで、自然だけれど確かな息遣いがあります。

山本 そこが銅版画の魅力ですね。銅版画は線が命です。木版画とはまた違い、細いのに強靱、薄いのに強い。

――作品を作り出す感性はどうやって磨くんでしょう。

山本 昔から絵とともにやっているのは、本を読むことと、音楽を聞くことと、旅に出ること。心の豊かさは絵に表れるので、それらはすごく意識していますね。

私は本が好きで、読んで感じたことをストーリーに置き換えています。「読書感想文」ならぬ「読書感想絵」ですね。最初に描いたのは27歳のときで、アメリカの作家トルーマン・カポーティ*1の小説。この作品がきっかけで、村上春樹さんがカポーティの本を翻訳された際、表紙や挿絵の依頼がありました。

*1 1924〜84年。アメリカの作家。代表作に『ティファニーで朝食を』『冷血』など。

アートは薬になる

――近年は医療施設にアートを取り入れる「ホスピタルアート」に取り組んでらっしゃいます。それは、お父様への思いから始まったそうですね。

山本 そうなんです。父は1991(平成3)年に亡くなりました。喪失感の中で、父が寝ていた病院のベッドにごろんと寝転がって。そうしたら見えた天井が汚かったんです。父は絶対安静だったので、毎日これを見ていたのかと思うと涙が出ました。私は花を持っていったり自分の絵を飾ったり、なんてばかなことをしていたんだと。いっぱしの画家だとか言ってるけど、これじゃ一体誰のために絵を発表してるんだろうと思って、誰に見てもらいたいかを考えるようになりました。それで、いろんなお医者様に病院の天井に絵を描かせてほしいとお願いし始めたんです。

――スウェーデンにホスピタルアートの勉強にも行かれたのですよね。

山本 はい。そのときに学んだのが、いい絵は薬になるということ。やる気が出たり、美しい絵を見て癒やされたり。アートは患者の心に働きかける立派な薬なんです。

ホスピタルアートには決まりがあって、怖いとか気持ちが悪いとか暗いとか、ネガティブな要素のあるものは外します。また、子どもに人気のキャラクターは描いてはいけないんです。もしそのキャラクターを好きな子が亡くなったら、親は見るのがつらくなるからです。家族のことまで配慮しているんですね。

※この記事は2025年5月24日放送「私の人生手帖」を再構成したものです

銅版画との初めての出会いや、大腸がん闘病中に描いた作品など、新しい表現を追い求める山本さんのお話の続きは、月刊誌『ラジオ深夜便』9月号をご覧ください。

購入・定期購読はこちら

3月号のおすすめ記事👇

▼徳光和夫 アナウンサー歴六十余年 自分の言葉で勝負して

▼堀内恒夫 巨人軍の大エースが語る栄光のV9

▼佐藤弘道 苦難を乗り越えて自分にできることが見えてきた

▼介護・老後で困らない「健康・お金・住まい」の話 ほか