ドラマではヘブン先生が、県知事の令嬢リヨと一緒に城山稲荷神社に出かけました。これより前、リヨはトキを連れて八重垣神社の鏡の池へ出かけ、ヘブン先生とのご縁を占いました。トキのおじじ様、勘右衛門さんもチャーミングでしたね。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、松江暮らしの中で、のんびり歩いたり、時には人力車に乗ったりして社寺を巡り、その印象を書き残しました。

今回は八雲の大のお気に入りとなった城山稲荷神社と、セツも娘時代に訪れた八重垣神社の鏡の池へ出かけましょう。

表情豊かで見飽きない、八雲もほれ込んだ石狐たち

城山稲荷神社は、松江城内濠の中に当たる城山公園の一角、天守の北北西に鎮座しています。ドラマでヘブン先生が目を見張ったように、境内には神狐の像が所狭しと並んでいます。目鼻立ちも朧げになるほど年月を経た石狐から真新しい陶製の狐まで、大小さまざまな狐像が参詣の人々を迎え入れます。

八雲は、内濠沿いにある松江での3番目の住まい(現在の小泉八雲旧居)から城山稲荷神社まで、日常的に散歩に出かけたといいます。

城山稲荷神社へのアプローチは幾とおりもありますが、私のお薦めは城山公園の東側にかかる北惣門橋からのルート。

観光客で賑やかな大手門から天守を経てまわりこむルートよりも静かで、内濠沿いの森の息吹も身近に感じられ、八雲の時代を想起させる雰囲気が今も色濃く残っています。

藩主の夢枕に現れた美少年、松江をまもる稲荷新左衛門

この地に城山稲荷神社が鎮座したのは1639年。徳川家康の孫にして越前松平氏の祖・結城秀康の子に当たる松平直政が、雲州松江藩に移封された翌年のことです。その始まりには、こんな言い伝えがあったのだと八雲は記しています。

「ひとりの美少年が直政の御前にまかり出て、言上するのに、「やつがれのこと、このたび、殿御守護のおんために、越前にまします殿の御父君のもとより、はるばるここまで罷り越したるものなれど、いまだにこの地において住むに所なく、只今のところ、普門院の境内に逗留なすものなり。上において、もし城内に、身が住むところをおん設け下さらば、ふつつかながら、御城内はもとより御城下一円、まった江戸表なる上屋敷にいたるまで、あまねく火難より防ぎ奉べし」

(小泉八雲『日本瞥見記 上』平井呈一訳「神々の国の首都」より)

その美少年は稲荷新左衛門と名乗り、姿を消しました。

越前の御父上から遣わされたものの、住むところがなく普門院の境内に留まっているが、もし城内に住むところを与えてくれたなら、城内はもちろん、城下一円、江戸の上屋敷まで、火災から守りましょう、というのです。

そこで直政が祠を建てて周囲に狐の石像をめぐらしたのが城山稲荷神社なのだと結んでいます。

今も参道から御社殿の裏手にまでびっしりと狐の像が並んでいますが、私が幼い頃はさらに多くの狐像がありました。昼間も薄暗く感じられるほど鬱蒼とした境内に石狐が折り重なるように奉納されているさまは、少し怖いほどだったと記憶しています。

八雲が松江にいた時代は、もっと多くの石狐があったのでしょう。一時期は2000を超える程だったとか。八雲も「お城山の稲荷さまには数千の石ギツネがある」と記しています。

お稲荷さまの火伏の御神札は、今なお霊験あらたか

八雲は城山稲荷神社の御神札にも深い興味を抱き、神通力で火事を防ぐ火伏せのご利益に言及。松江の町では木造家屋に限っては唯一の防火策なのだと書き残しました。

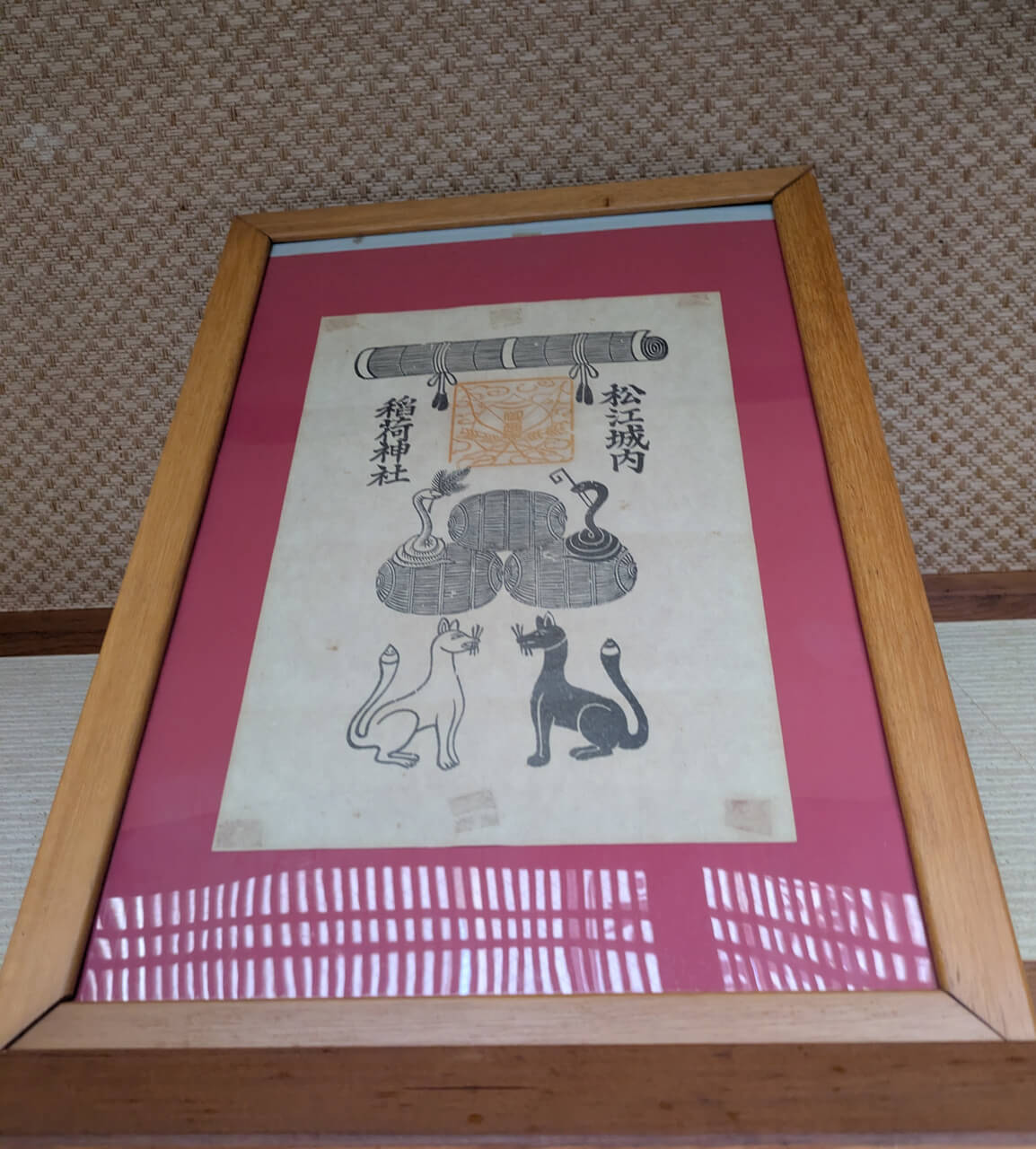

今も松江の家々では、城山稲荷神社の御神札を見かけます。白い狐と黒い狐が向き合い、その上部に白と黒の龍蛇が乗った米俵が描かれた御絵札は意匠も秀逸です。

今も昔も恋する者が訪う、古事記にも記された聖地で縁占い

八重垣神社は松江郊外、市の中心部から南に向かって5kmほどの場所に鎮座します。今なら車で15分ほどですが、セツと八雲の時代には徒歩で行くのが一般的。リヨは知事の娘だけあって俥(人力車)を使うと言っていましたが、それにしても簡単な道のりではなかったようです。

というのも実は八雲も八重垣神社を訪れて『知られぬ日本の面影』(平井呈一訳では『日本瞥見記』)に、道中の様子を記しているのです。曰く「俥でだいぶ険しい、うねうねした、ひどい道を行かなければならない」。ただ、同時にこの悪路を楽しんでいる様子も垣間見えます。田んぼや麦畑の中を行くかと思うと、藍やニンジンを作っている風変わりな美しい景色の中を通り、路傍のヤブの中におもしろい祠を見つけ……。

時代が下り、今は道中にその面影はありませんが、八重垣神社のある佐草地区にはかつての田園を偲ばせる風景が残されています。

八雲が八重垣神社に強い関心を寄せたのは、古事記ゆかりの地であるため。古事記には、高天原から出雲地へ降り立った素盞嗚尊が八岐大蛇を退治して、生贄に捧げられようとしていた稲田姫命を救い出して妻としたと記されています。

八重垣神社の社伝によれば、この佐草の地こそ素盞鳴尊が八岐大蛇退治の折に稲田姫命をかくまい、夫婦の宮を築いた場所。その喜びを「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣造る その八重垣を」の和歌に詠んだとも。

この御由緒により八重垣神社は古くから縁結びの神として知られ、八雲も「恋をしている若い男女はみな参詣にくる」と記しています。

セツも娘時代に友達と3人で八重垣神社に参詣し、境内奥地の佐久佐女の森にある鏡の池で、結婚を占ったとか。長男一雄の妻・喜久恵がセツから直接聞いたと、セツと八雲の孫・小泉時が綴っています。

恋する若者が紙で小さな舟をこしらえて一厘銭をのせて浮かべ、それが次第に底に沈み、池に住むヤモリ(元の記述のママ。実際に水辺に棲息するのはイモリ)が寄ってきて舟にさわると、その恋が成就するというのが当時の言い伝えでした。3人で占ったところ、友人の舟はその場ですぐ沈んだのに、セツの舟だけはるか池の端まで流れてようやく沈んだのだとか。後年、セツが異国人の八雲と結ばれたことを考えると、鏡の池の縁占いは信じる価値がある、と私には感じられます。

今は授与所で占い用紙を受け、硬貨をのせるスタイル。セツの時代と同じように、早く沈めば縁が早く、遅く沈むと縁が遅く、近くで沈めば身近な人と縁があり、遠くで沈めば遠方の人と縁があるとされています。

水に浮かべると同時に紙に浮かび上がる文字も、ご縁を占うキーワード。私が占った時は「願望達成する」の一文が浮かび上がり、背中を押される気持ちになりました。

縁は男女の恋に限らず大切なもの。松江で暮らしていると日常的に「ご縁」という言葉を耳にします。家族や友人知人などの人間同士だけでなく、仕事との出会いや様々なチャンスも奇しき縁で繋がっていると感じずにはいられません。松江で生まれ育ったセツが、ギリシャで生まれアイルランドに育ちアメリカで青年期を過ごした八雲と出会い、『怪談』はその縁から生まれました。ドラマの中でトキとヘブンの物語がどんなふうに進んでいくのか、これからが楽しみです。

出典:

小泉八雲『日本瞥見記 上』「神々の国の首都」平井呈一訳 恒文社

参考文献:

小泉節子、小泉一雄『小泉八雲:思い出の記・父「八雲」を憶う』 恒文社

ライター・エディター。島根県松江市生まれ。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が「神々の国の首都」と呼んで愛した街で、出雲神話と怪談に親しんで育つ。長じてライターとなってからも、取材先で神社仏閣や遺跡を見つけては立ち寄って土地の歴史や文化に親しむ。食と旅、地域をテーマに『BRUTUS』『Casa BRUTUS』『Hanako』などの雑誌やWEB媒体で執筆。