ドラマでもヘブン先生の松江生活が始まりました。

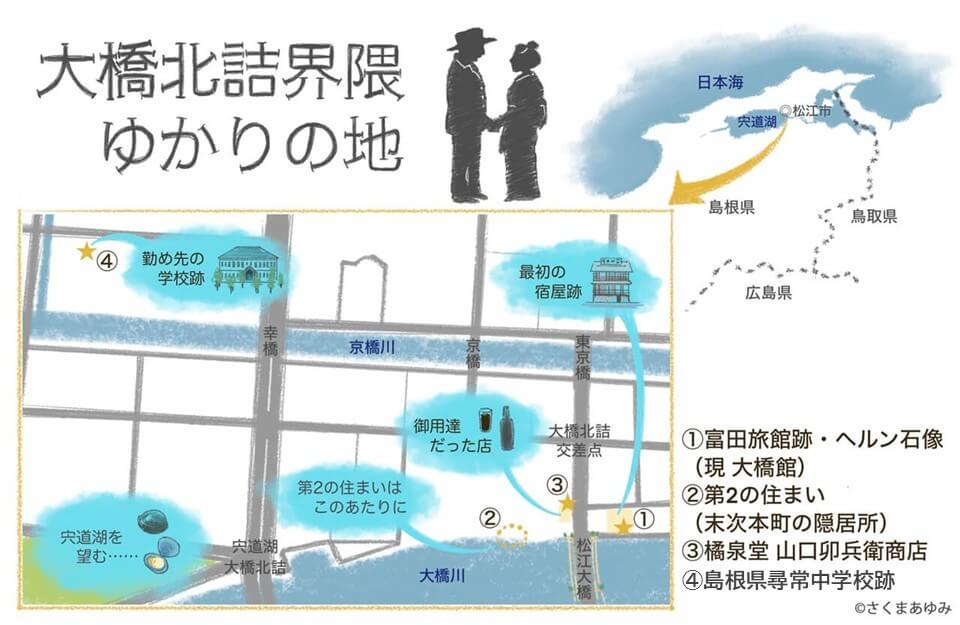

今回は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が実際に松江での生活をスタートさせた宿屋「富田旅館」と、転居先となった第2の住まい、そしてセツと八雲御用達の薬舗をめぐりましょう。

“日本の国の脈搏の音”……町と人の目覚め

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が日本を世界に向けて紹介した著作の中でも、ひときわ魅力的な文章があります。それが『知られぬ日本の面影』(平井呈一訳では『日本瞥見記』)に収録された「神々の国の首都」の冒頭。明けやらぬうちに響く重低音に始まり、町と人が目覚める様子が音楽を奏でるような調子で紡がれています。

松江で、朝寝ていると響いてくる最初の物音は、ちょうど枕につけた耳の下に、どきんどきんと、大きく、ゆっくりと波打って聞こえる、あの心臓の脈搏に似た音だ。-(中略)- この音は、ほかでもない、米を搗く太い杵の音なのだ。-(中略)- この音は、日本の国の脈搏の音だ。

この杵の音のつぎに、洞光寺という禅宗の寺にある大きな釣鐘の音が、町の空にひびきわたる。

展望室まで借りて眺めを満喫した第1の住まい「富田旅館」

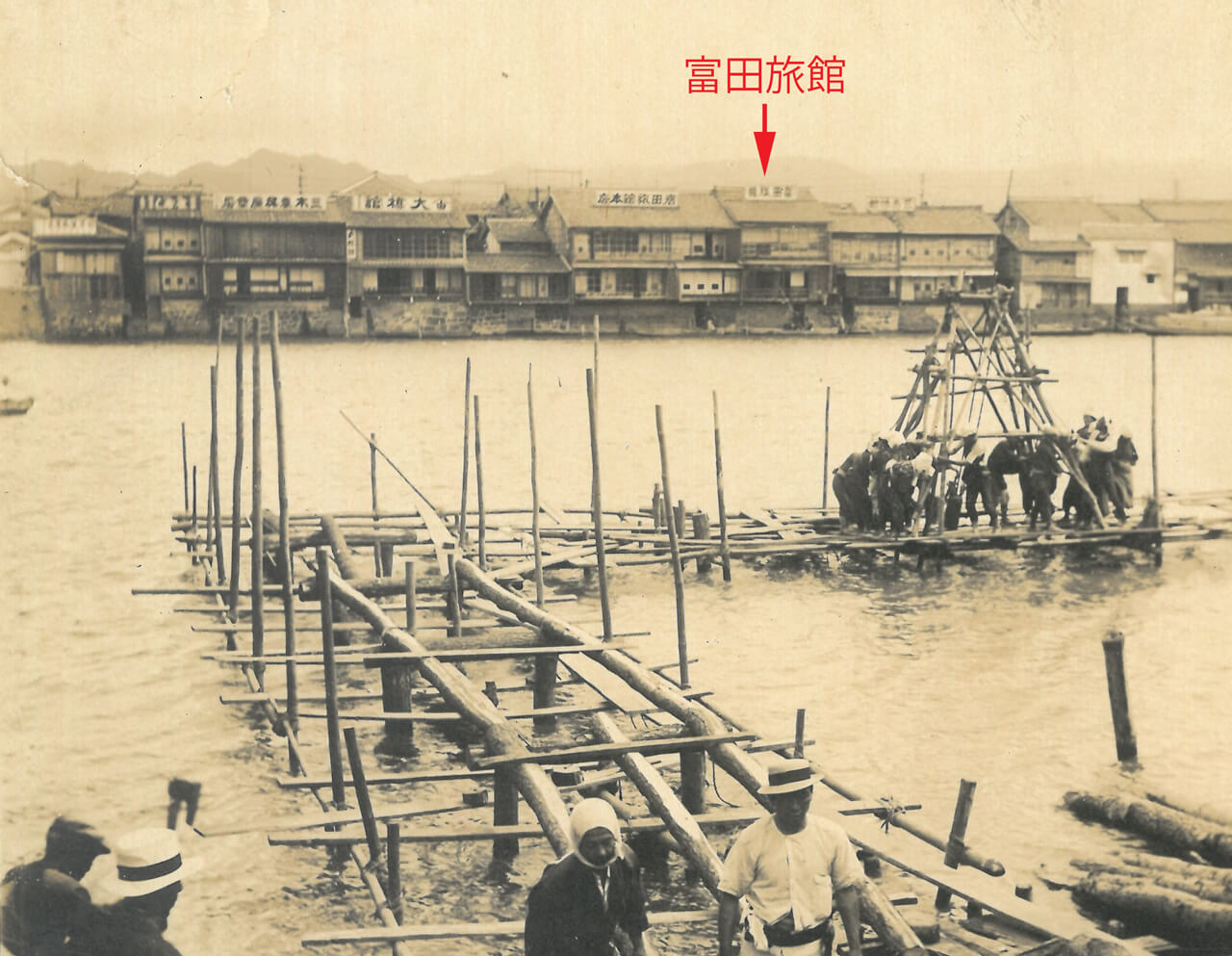

松江では「へルン先生」と呼ばれた小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。明治23(1890)年の8月、松江に来て最初の投宿先となったのが富田旅館。松江大橋北詰にある小さな宿でした。

当時の富田旅館主人・太平と女将である妻・ツネによる口述筆記「冨田旅館ニ於ケル小泉八雲先生」によれば、当初は県庁が指定していた別の宿に投宿するはずが、何の前触れもなく富田旅館にやってきたのだとあります。

茶室の研究者として知られる工学博士・岡田孝男の『松江の茶室 付 小泉八雲旧居』には、当時の富田旅館は2階建てで、南は大橋川に掛け出してつくられており、北の道路側に出入口があったと記されています。八雲の居室としてあてられたのは2階の北側4室と南側の1室。南側の1室を展望室とし、大橋川や宍道湖、松江大橋の眺めを楽しむため、南北の部屋の間にある屋根上の物干し台を伝って移動したのだとか。

残念ながら、富田旅館自体は昭和6年5月に起きた末次大火により焼失し、一旦は再建されるも廃業。しかし、その跡は隣接していた旅館「大橋館」に受け継がれ、セツと八雲の時代の空気を今に伝えています。

今年2025年の9月には大橋館の南側エントランス前に、小泉八雲の石像が完成し、お披露目されました。石は松江藩の御止石(許可がなければ藩外に持ち出せない石)として珍重された来待石。長い年月を経て、どんなふうに味わいを深めていくのかが楽しみです。

レンガ塀の小路の先にあった鳥籠のように小さく瀟洒な第2の住まいを偲ぶ

富田旅館で約3か月を過ごした後、八雲は11月に目と鼻の先、西に150メートルほどの場所にある一軒家に引っ越します。この家を八雲は“鳥籠のような瀟洒なすまい”(『日本瞥見記』第16章「日本の庭」より)と表現しました。天井の高さが蒸気船の船室ほどで普通の蚊帳が釣れないほど狭く、手足を楽に伸ばして暮らすには少々手狭だと記しています。ただし宍道湖に面したロケーションは抜群。広々とした湖水の眺めを心ゆくまで楽しみました。

前述の岡田孝男によれば、この家はもともと隠居所だったもので茶室風の建物。6畳+4畳半に台所と風呂、便所があるだけの簡素な造り。食事は富田旅館からデリバリー、風呂も毎日宿から焚きに行くほどの距離感でした。ここで八雲はセツを迎えます。

ビールはもちろん舶来の珍品が勢ぞろい セツと八雲、御用達のハイカラ薬舗は今も健在

二人が暮らした第2の住まいも明治24年の秋には焼失してしまいました。

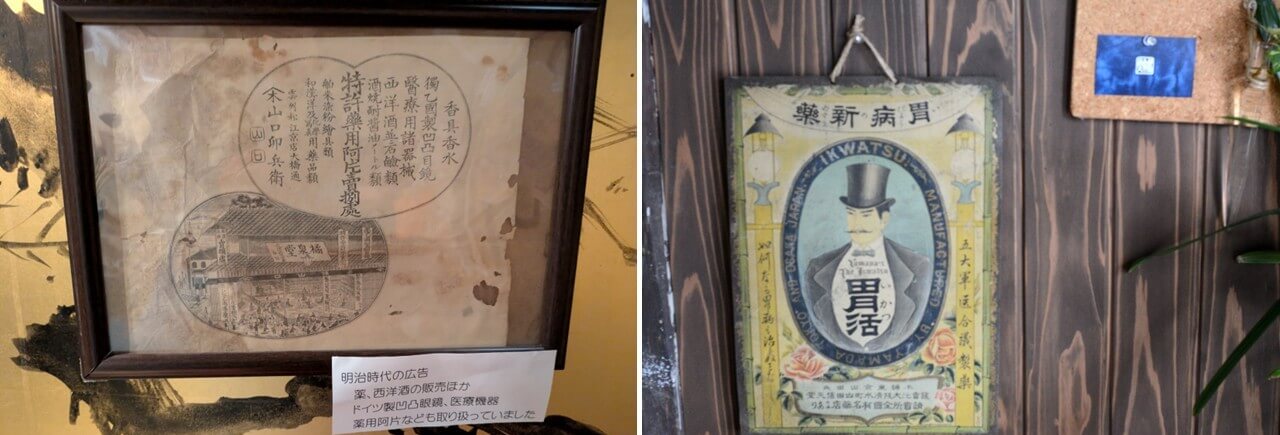

しかし、ドラマでトキがビールを買った山橋薬舗のモデル「橘泉堂 山口卯兵衛商店」は、佇まいもそのままに代を重ねて今も営業中です。

創業は安永元年(1772)。今年で253年の歴史を刻む薬舗は、八雲が松江に滞在した当時は4代目が店を取り仕切り、松江では希少な舶来物を扱う商店として繁盛していました。取り扱うのは医療機器にドイツ製凹凸眼鏡、写真用の薬品、香水に石鹸、染粉や絵の具、洋酒にバター、ビスケットなどの食品類。もちろん、ビールも!

末次本町の一軒家からセツと八雲に女中として仕えた高木ヤオに取材した『出雲に於ける八雲の私生活』によれば、当時の松江でビールを取り扱っていたのは「橘泉堂 山口卯兵衛商店」だけ。八雲のため常に何ダースか買い置きをしていたと記されています。

4代目の修業先である大阪・小西儀助商店はサントリーの創業者・鳥井信治郎も勤めていた薬酒問屋で、舶来品の輸入販売では日本屈指の存在。明治17年から数年の間は「アサヒ印ビール」のブランド名でビールの製造も手掛けていたとか。八雲が飲んだのは、このビールだったのではないかと6代目の現当主・山口純一さんは語ります。

山口「ラガービールが一般的だった当時には珍しい、黒ビール系。日本人の口には合わなかったかもしれませんが、アイルランドにルーツを持つ八雲の舌には合ったのではないでしょうか」

現在は、漢方薬局としての営業の他、草木茶や蔵出しのレトロなガラス類、クラフト作家による手仕事の品も取り扱っています。

店奥のスペースでは「まちかど博物館」として屋根裏や蔵から見つかった明治大正昭和の貴重な資料を展示しています。

私が訪ねた時は、八雲が飲んだであろうビールにちなんだものが所狭しと展示されていました。思わず笑ったのが、大きな布に描かれたビールの看板絵。左端に八雲を思わせる西洋人男性がグラスを掲げています。当時の松江人にとって、西洋といえばヘルンさん! だったのかもしれません。

今回は、八雲(ヘルンさん)の松江、最初の一歩から、その暮らしをたどりました。次回も、どうぞお楽しみに。

出典:

小泉八雲『日本瞥見記 上』「神々の国の首都」平井呈一訳 恒文社

参考文献:

藤井準一郎「冨田旅館ニ於ケル小泉八雲先生」

岡田孝男『松江の茶室 付 小泉八雲旧居』茶室研究会

桑原羊次郎『出雲に於ける八雲の私生活』島根新聞社

ライター・エディター。島根県松江市生まれ。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が「神々の国の首都」と呼んで愛した街で、出雲神話と怪談に親しんで育つ。長じてライターとなってからも、取材先で神社仏閣や遺跡を見つけては立ち寄って土地の歴史や文化に親しむ。食と旅、地域をテーマに『BRUTUS』『Casa BRUTUS』『Hanako』などの雑誌やWEB媒体で執筆。