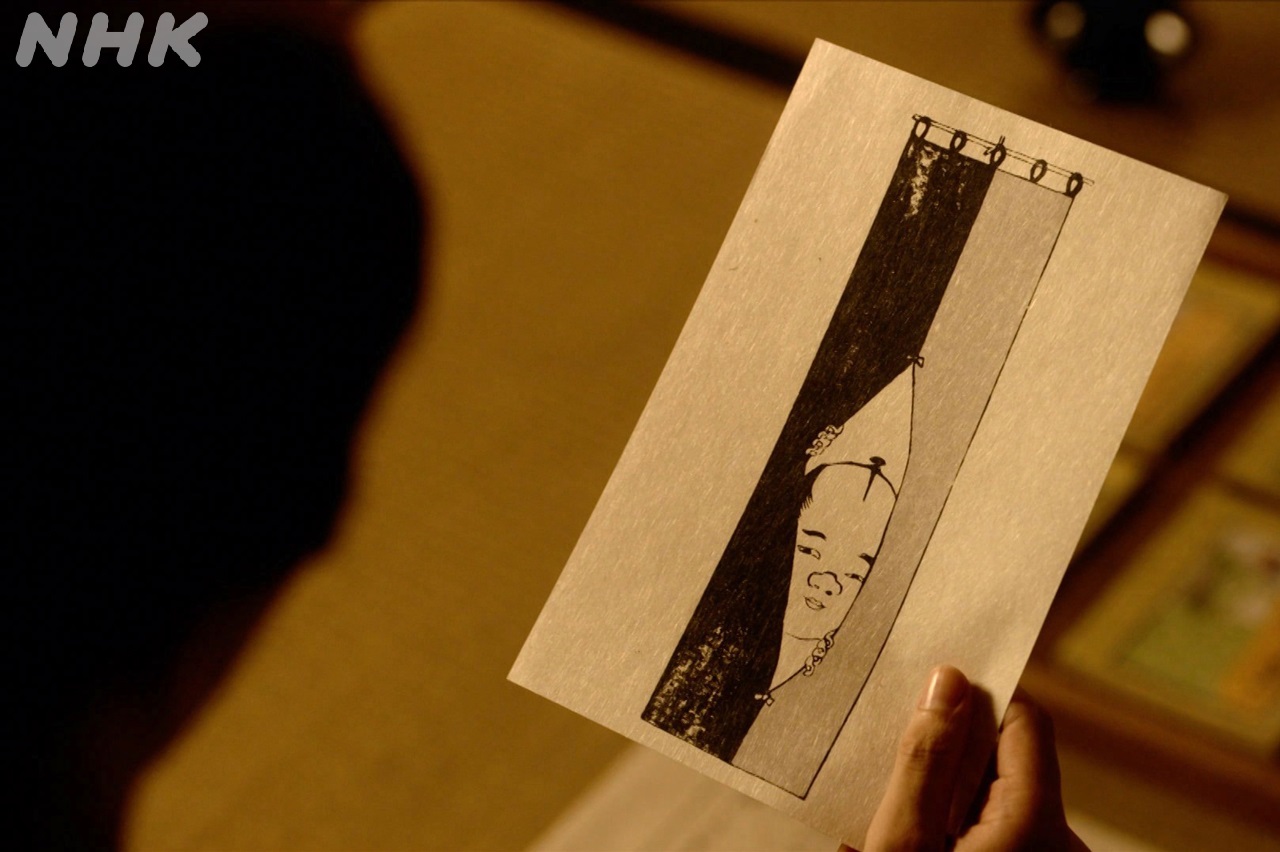

吉原を深く愛する絵師として、蔦重(横浜流星)と親交を重ねてきた北尾政演。第28回では、意知(宮沢氷魚)の死に取り乱す誰袖(福原遥)のために仇討ちをしたいと考えた蔦重が、政演の描いた“手拭いの男”の絵を見て何かを閃いた。黄表紙本『御存商売物』で戯作者・山東京伝として名を馳せ、第29回で更に才能を開花させることになる政演。彼の魅力は何か、演じる古川雄大に聞いた。

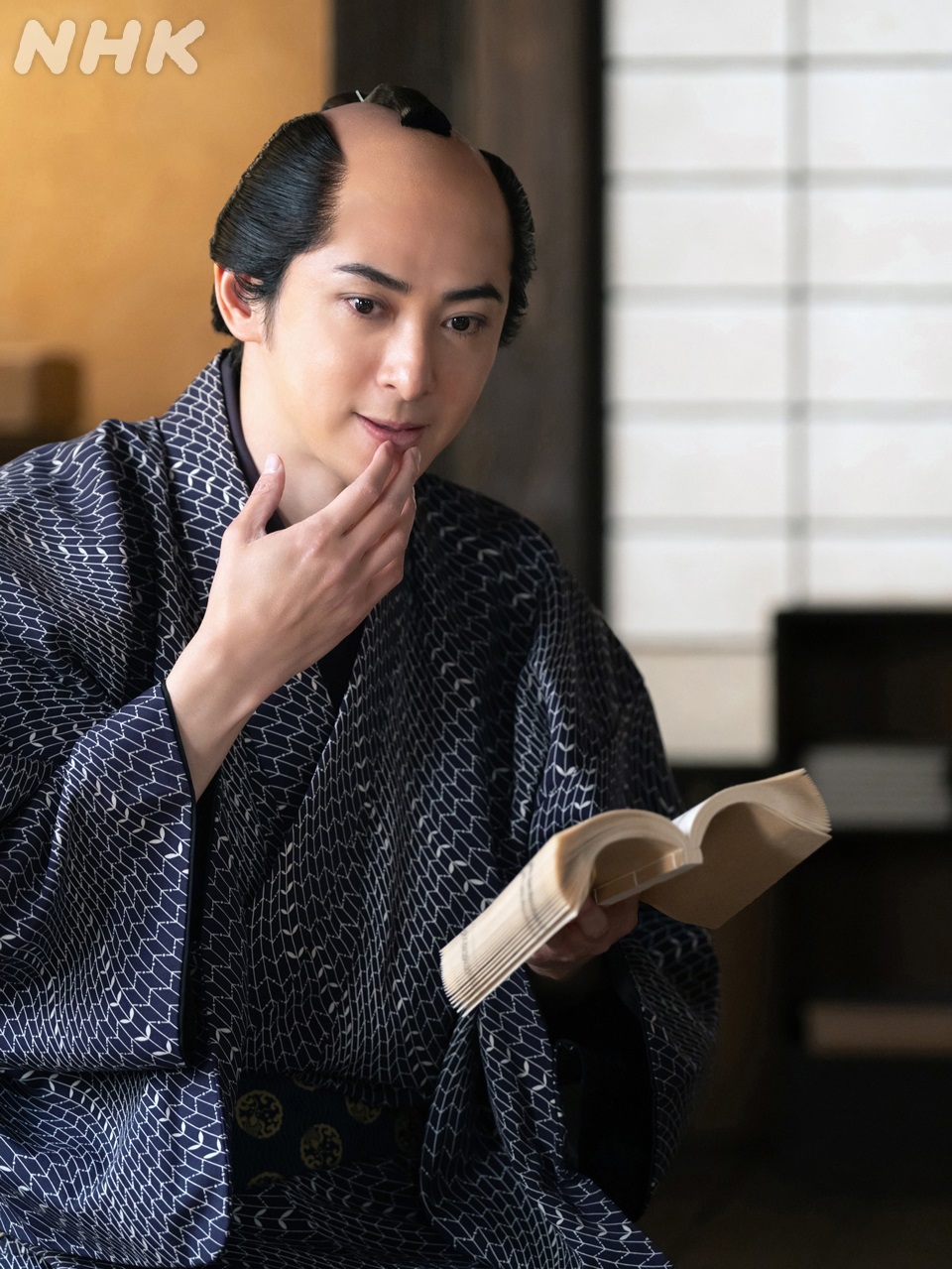

政演は、頭の中は女の子でいっぱいな、無邪気さや真っすぐさを持ったキャラクター

——「べらぼう」での北尾政演を、どんな人物だと考えましたか?

初期の打ち合わせで、チーフ演出の大原(拓)さんから「この作品で、いちばんの陽キャラでいてほしい」と言われたんです。もともと僕は内向的で静かなタイプなので、これは自分へのチャレンジでもあるなと感じました。

資料が限られている中で、現場で実際に自分のお芝居を見ていただいて、「もう、中学生でいいよ!」と言っていただいて、大きなヒントになりました。思春期真っただ中で、頭の中は女の子でいっぱい。そんな無邪気さや真っすぐさを持ったキャラクターとして、演じる方向が定まっていきました。

——蔦重に対する「つったじゅうさぁ~ん 」という呼びかけ方に政演らしさが表現されていました。

あの歌うような言い回しのほかに、元気よく「蔦重さーん!」と言いながら現れるパターンと2通り用意して、どちらにするか本番前まで悩んでいたんです。すると、テストのときに助監督さんが、ちょっと節をつけたような声がけをしていたので、「やっぱり、こっちだ!」とヒントになって、あの言い回しになりました。

そういうプラスαの要素を、いっぱい入れたいと思いました。歌うように話しながらやって来るとか、話をするときに踊るようなしぐさをするとか、宴会でやたらとテンションが上がっていたりとか。そういうところから政演の子どもっぽさや陽気なところ、人懐っこさなどが出たらいいなと思っています。

——そんな北尾政演ですが、第29回では戯作者としての意外な面を見せます。

僕も台本を読んで、「えっ! そうだったの!?」と思ったほど、今まで見せてこなかった政演の素性や背景がわかってきます。

周囲から見ると、いつも余裕があってチャラチャラしているようにも見えますが、実は他の作家たちに対する強い憧れや嫉妬心を抱えていた。だけど、それを見せたくないんですよね。「余裕があるように見せたい」「粋でありたい」という思いが、どこか“カッコつけ”という形で表れているんだな、と感じました。

世渡り上手な政演だが、蔦重と行動を共にする中で、考え方や志に少しずつ影響を受けていった

——北尾政演にとって、板元としての蔦重の魅力はどういうところにあると思いますか?

蔦重自身の行動力、世の中を切り開いていく力、洞察力にすごく刺激をもらっていると思います。一緒に行動していく中で、良きパートナーという意識もありますし、同時に尊敬もしているんじゃないでしょうか。

その反面、大手の鶴屋(喜右衛門/風間俊介)さんにお世話になるなど、政演には世渡り上手なところがあります。蔦重のように「吉原のために」ということもなく、自分自身のために行動する人間でしたが、蔦重と行動を共にする中で、彼の考え方や志に少しずつ影響を受けてきていると思います。

——蔦重役の横浜流星さんとお芝居をした印象はいかがですか?

10年ほど前に一度共演したことがあり、「覚えているかな?」と思って話したら、覚えていてくれて、それは嬉しかったですね(笑)。

——北尾政演は蔦重よりも年下ですが、実際は古川さんのほうが横浜さんより10歳近く年上です。

そのギャップは横浜さんもすごく意識していて、そのうえで関係性を築いてくれるので、お芝居をしていて面白いです。一緒にお芝居をしたときに、年齢差を逆転するような距離感で接してくれて、「おおっ!」と思いました。例えばポンッと肩に手をのせてくれたり、言葉をかけてくれたり、年齢差を超えた信頼関係がスッとできている感覚がありました。

あと、彼自身はすごく真面目でクールな方ですが、座長として現場を良い空気で包んでくれるので、僕自身も現場を楽しみながら、お芝居も楽しみながらやらせていただいています。

競いながらも認め合っている、そんな春町先生と政演の距離感が好き

——北尾政演を高く評価した大田南畝(桐谷健太)には、どのような思いを抱いていたのでしょうか?

南畝に『御存商売物』を認められたことで、政演(山東京伝)の名が世間に広がっていった側面は大きいと思います。自分が苦手な狂歌を鮮やかに詠むところなど、とても頭のいい方だと思うので、憧れている部分もあると思います。だからこそ、自分にはないものを持っている人として、自然と距離を詰めていきたい、懐に入りたいと思ったのかもしれません。

桐谷さんとは、映画『BECK』(2010年公開)でご一緒させていただいたことがありました。当時はご挨拶する程度でしたが、久しぶりに現場で再会した際に桐谷さんがすごく固い握手をしてくださって、嬉しかったです(笑)。

——第21回、第22回では、酔った恋川春町(岡山天音)から喧嘩を売られて、和解する顛末も描かれていましたが、ふたりのライバル関係をどのように受け止めましたか?

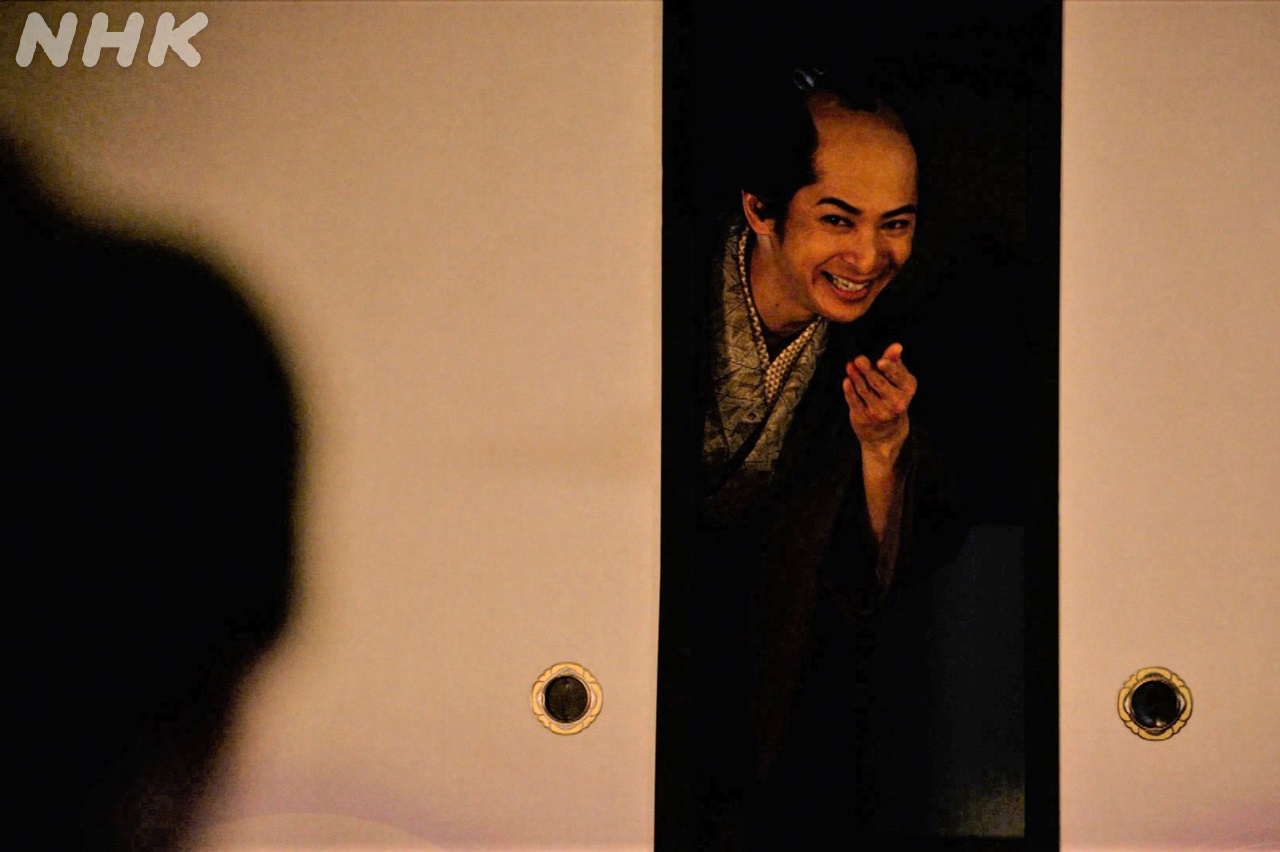

春町先生の『辞闘戦新根』に「おっかぶせ」したことで、政演は盗人呼ばわりされるのですが、政演は「そんなことあったっけ?」というくらいの飄々とした態度でした。ただ、心の奥底では春町先生を強く意識していたのだと思います。

当時は絵と文の両方を手がける戯作者は、春町先生と政演ぐらいしかいませんでした。政演としては、尊敬と同時に、比較されることのプレッシャーもあったと思います。春町先生の『廓𦽳費字盡』を読んで、「これは敵わない」と悔しさが滲む瞬間がありました。表では見せませんが、そういう“心のざわつき”みたいなものは、確かにあったと思います。

だからこそ、その春町先生から「いつか『廓𦽳』のおっかぶせを作ってくれ。そなたの無駄字尽が俺は読みたい」と言われたときには、すごく嬉しかったと思います。競いながらも認め合っていた、そんなふたりの距離感が好きです。

——恋川春町役の岡山天音さんの印象は?

天音くんとは収録の合間にプライベートな話もさせてもらいました。お互いに、あまりプライベートな話をするタイプじゃない印象だったので、意外性があってすごく面白かったです。そういうちょっとしたことで、宴会のシーンの空気が変わるところもあったと思います。

お芝居でも「天音くんは、この場面を、こういう感じで来るのか!?」という驚きがありました。台本にメモを書き込んで、自分で構築しているんです。素の天音くんと、出来上がった春町先生のギャップが、想像を超えていて……。とにかく驚きました。

政演の深い部分、役の背景も含めて楽しんでいただけたら

——絵師として絵を描くシーンもありましたが、お稽古はされたのでしょうか?

これは本当に難しかったですね。毛先だけ触れるように、細く描くという筆の当て方がとても難しくて。でも「みんな、吹き替えなしでやっているよ」と聞いたときには、それはもう「頑張ります」と答えるしかないですよね(笑)。先生がとても丁寧に教えてくださったので、先生の手つきに少しでも近づけるようにと、限られた時間ではありましたが一生懸命にやらせていただきました。

先生には意外と褒めていただいて、当初はお稽古を何回かやる予定だったのが、1回お稽古したら「あとは自主練でいいよ」と言ってくださったんです。自分としては、すごく不安だったのですが……。第16回に狐の顔を描くシーンがあって、特訓して挑んだ結果、一発OKだったので、ホッとしました。今後も絵を描くシーンが出てくると思うので、もっと練習して挑みたいと思っています。

——改めて、出演者として感じている「べらぼう」の魅力は?

蔦重が吉原のために奮闘して、耕書堂を作って成り上がっていく様や、いろんな人を動かす蔦重の人間力の描き方が面白いです。それと田沼意次(渡辺謙)の政治、2つの軸でお話がテンポよく交差していて、そこに生きる人たちの“熱”がとても濃く描かれているなと感じています。

ポップだけど、どこかダークな要素もあって、その絶妙なバランスが、この作品の個性でもあり、魅力でもありますよね! 横浜さんをはじめとするキャストの皆さんのお芝居が素晴らしいのはもちろん、今は広く普及している書籍や絵が、こうやって生まれたんだという背景を知るだけでも勉強になります。

森下佳子さんの台本が登場人物をすごく丁寧に描いてくださっていて、僕が演じる政演、山東京伝も、より深い部分まで描いてくださったと感じています。物語の筋立ては勿論のこと、それぞれの役の背景も含めて楽しんでいただければ嬉しいですね。