戦時下の思想教育の一端を担った国策紙芝居。2014(平成26)年、20数点が京都で見つかりました。テレビがない時代、いちばん身近なメディアだった紙芝居を使って国は何を伝えようとしたのか。児童文学を研究する神村朋佳さんが、作品を紹介しながら、その歴史的背景と果たした役割を解き明かします。

聞き手 中村宏

この記事は月刊誌『ラジオ深夜便』2025年10月号(9/18発売)より抜粋して紹介しています。

テレビのない時代のメディア、「紙芝居」

神村 「国策紙芝居」というのは、戦時中に国の政策に沿う形で国民に戦意高揚を促す内容を盛り込んだ紙芝居のことです。1937(昭和12)年の日中戦争の開戦から1945年の太平洋戦争の終結までの間にたくさん制作されたといわれています。

──そもそも紙芝居というものは、いつごろからあるんでしょうか。

神村 1930年ごろに絵を描いた紙を重ねて、それを引き抜いて見せる「紙芝居」が東京で生まれたといわれています。多くはあめなどの駄菓子を販売するための客寄せとして使われました。

──有名なところでは『黄金バット』などでしょうか。私も子どものころに見た覚えがあります。

神村 そうですね。当時はとても人気で、子どもたちは群がって見たそうです。それほど子どもたちを引き付ける力があるなら、もっといろいろなことに使えるんじゃないかと目をつけた人がいたようで、街頭紙芝居を参考に、今井よねという人がキリスト教の伝道活動に紙芝居を使ったといわれています。幼児教育などに活用しようという動きも出てきました。

──神村さんは児童文化や児童文学がご専門ですが、紙芝居にはどんな特徴があるのでしょうか。

神村 街頭紙芝居のいちばんの特徴は、文章が細部まで作られておらず、子どもたちの反応を見ながら語り手が即興で自由に演じることです。せりふに感情を込めたり、キャラクターによって声を変えたり。また紙を引き抜くタイミングもいろいろ工夫されていました。

──次の絵を半分だけ見せるとか。

神村 そうですね。引き抜く速度を変えたり、太鼓をたたくなど効果音を付けたりして演出が入るところも紙芝居の特徴です。テレビがまだない時代ですから、子どもにとっては目で見て楽しめるいちばん身近な娯楽でした。

戦時下の子どもたちの教育手段に

──普通の紙芝居が国策紙芝居になるまでには、どんな経緯があったのでしょう。

神村 歴史的な背景としては、日中戦争が勃発した翌年の1938年には国家総動員法が制定されました。これによって戦争を遂行するために国民が国に協力するということが法律によって決められます。そして同年、日本教育紙芝居協会が設立されました。紙芝居の“伝える力”に注目して、紙芝居で国に協力しようとしたのです。

──具体的に作品を紹介していただけますか。

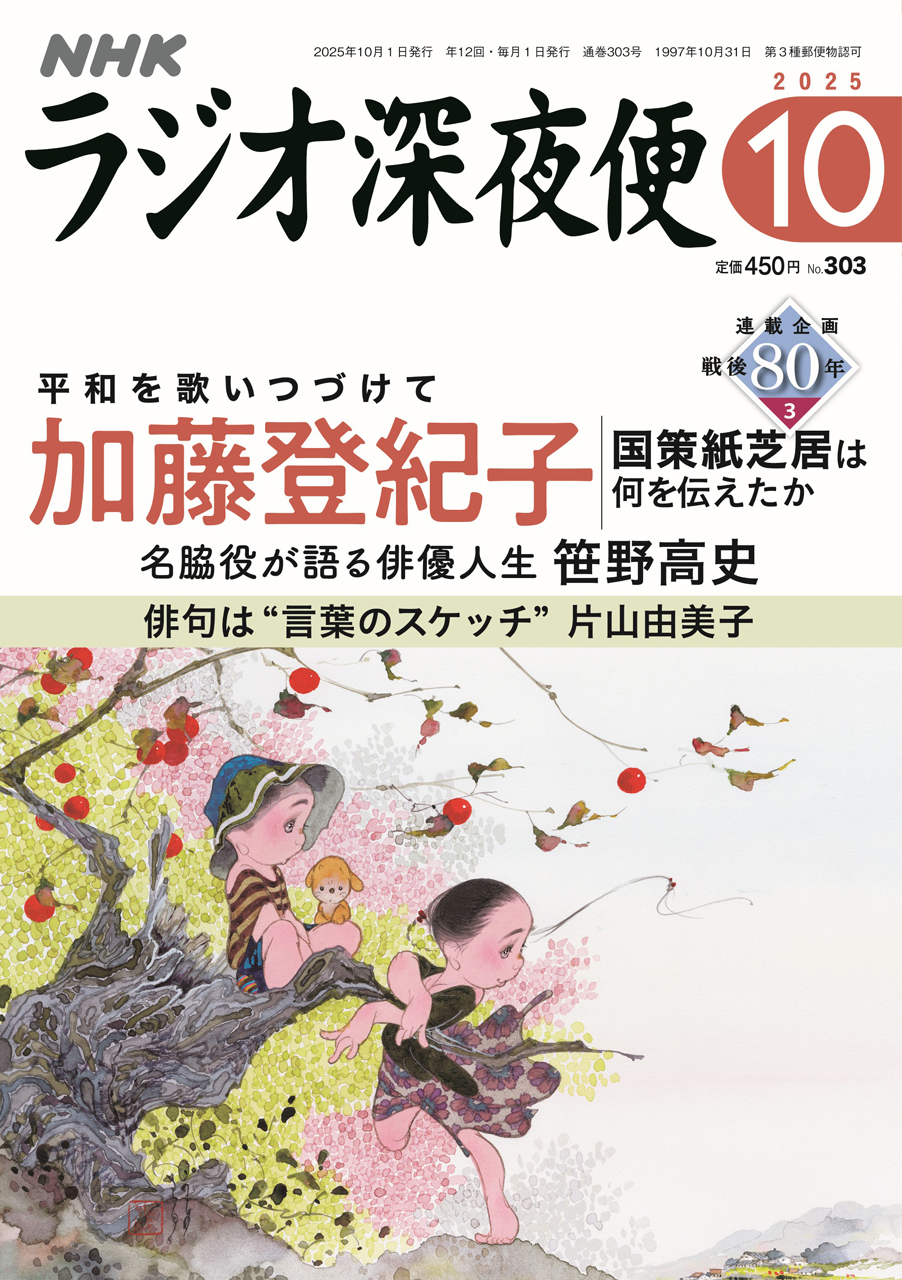

神村 はい。『鼠の嫁入り』(『ラジオ深夜便』10月号の26ページ参照)という作品があります。作られてから80年以上たっているので紙の変色などはありますが、かなりよい状態で残っていました。

『鼠の嫁入り』は、日本では広く知られた昔話です。村長ねずみが娘の婿探しをするのですが、立派な婿を選ぼうと太陽のところに行くと「私は雲には隠されてしまう」と言われ、雲のところに行くと「風にはかなわない」と言われてしまう。あちこち回ったあげくに結局はねずみはねずみと結婚するのがいちばんいいということになるお話です。

ところがこの国策紙芝居には、この先に物語が付け加えられています。どんなねずみを婿にするのがいちばんいいかという話になり、娘は一計を案じます。自分が猫にさらわれたことにして、いちばん忠義に厚い勇敢なねずみを探そうとするのです。猫と聞いて誰もが尻込みする中で名乗り出たのが、貧しい家の息子の忠助でした。猫を恐れない勇気と村長への忠誠を示した忠助を見て、娘は結婚を決めます。最後は豪華な婚礼衣装を固辞したもんぺ姿の花嫁と、国民服の忠助の地味な婚礼の場面で終わります。

※この記事は2023年8月12日放送「国策紙芝居は何を伝えたか」を再構成したものです。

戦後の混乱で多くが処分された中で現存する『七つの石』の紹介、人々が国策に協力した背景など、「二度とあってはならない」と語る神村さんのお話の続きは、月刊誌『ラジオ深夜便』10月号をご覧ください。

購入・定期購読はこちら

2月号のおすすめ記事👇

▼小柳ルミ子 信念を貫き通した芸能活動55年

▼浜田きよ子 排せつトラブルを解決し心豊かに生きる

▼舘野泉 “左手のピアニスト”が奏でる復活のメロディー

▼YouTube登録者数200万人超! 柴崎春通 絵を描く喜び ほか