「べらぼう」が最終回を迎えました。

今回の1シーンで、蔦屋重三郎(演:横浜流星)が、はるばる伊勢松坂の本居宣長(演:北村一輝)のもとを訪れました。寛政7年(1795)3月の訪問は、宣長の来訪者記録によって確認できる史実です。

この時点で、蔦重には約2年後に死に至らしめる脚気の症状はまったく出ていなかったのでしょうか。それなりの有力版元の主人となっていた蔦重であれば、道中、駕籠を利用することが多いとしても歩く距離もそれなりに長いはずです。40代後半にしてその精力的な活動に驚くばかりです。

それにしてもなぜ蔦重は、長旅をも厭わず宣長詣でをしたのでしょうか。ドラマではそのきっかけとして、宣長が紀伊藩主に献上したという政道論『玉くしげ』(寛政元年、江戸・須原屋茂兵衞、伊勢・柏屋兵助、名古屋・永楽屋東四郎相版)をとりあげていました。さらに宣長に対面した蔦重が、異国由来の儒学とは異なる、本邦の神の教えを広めたいと訴えるさまが描かれました。

しかし、そうした国学の思想的側面よりもむしろ、具体的な関心事があったように思われます。というのは、蔦重に続いて江戸の狂歌師たち、浅草市人、馬道霜解、窪俊満、算木有政が宣長を訪れており、しかも市人と霜解は入門までする真剣さを見せているのです。

先んじて訪れたのは蔦重でしたが、狂歌師たちが宣長に熱いまなざしを向けていたことを彼は知っていたことでしょう。

狂歌師たちはなぜ本居宣長に入門した?

本居宣長という人は、今日でこそ古道を唱える国学思想、また『古事記』『源氏物語』などの古典文学研究で知られていますが、この寛政7年の時点で、しかも狂歌師の視点からすると、やや見える景色が異なります。

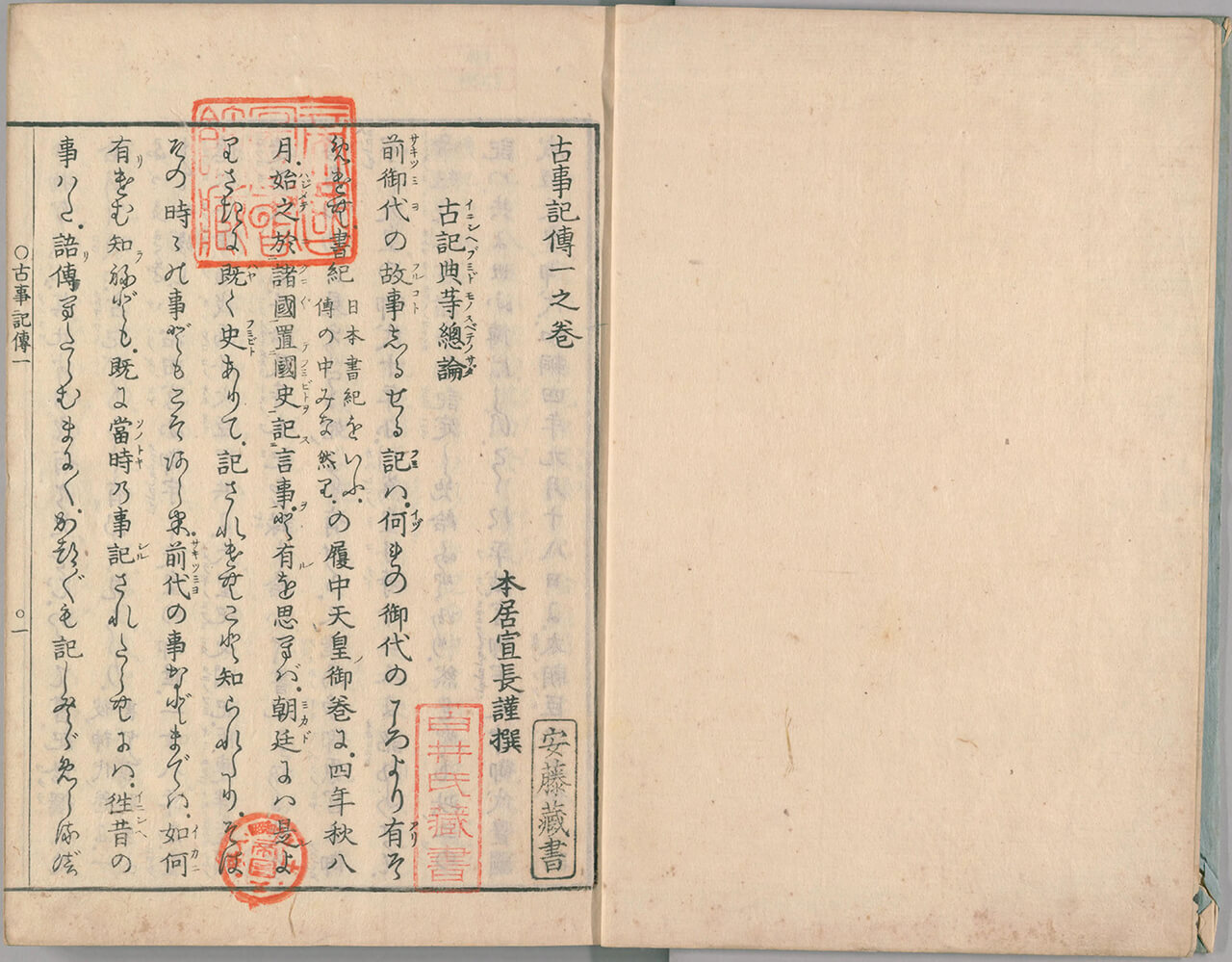

宣長の『源氏物語玉の小櫛』は寛政11年の刊行で、この時点では知る人は限られていたでしょうし、大作『古事記伝』の刊行は寛政2年より始まっているものの未完。なにより狂歌師たちが揃って国学思想の書物に関心をもつような動機はとくに見あたりません。

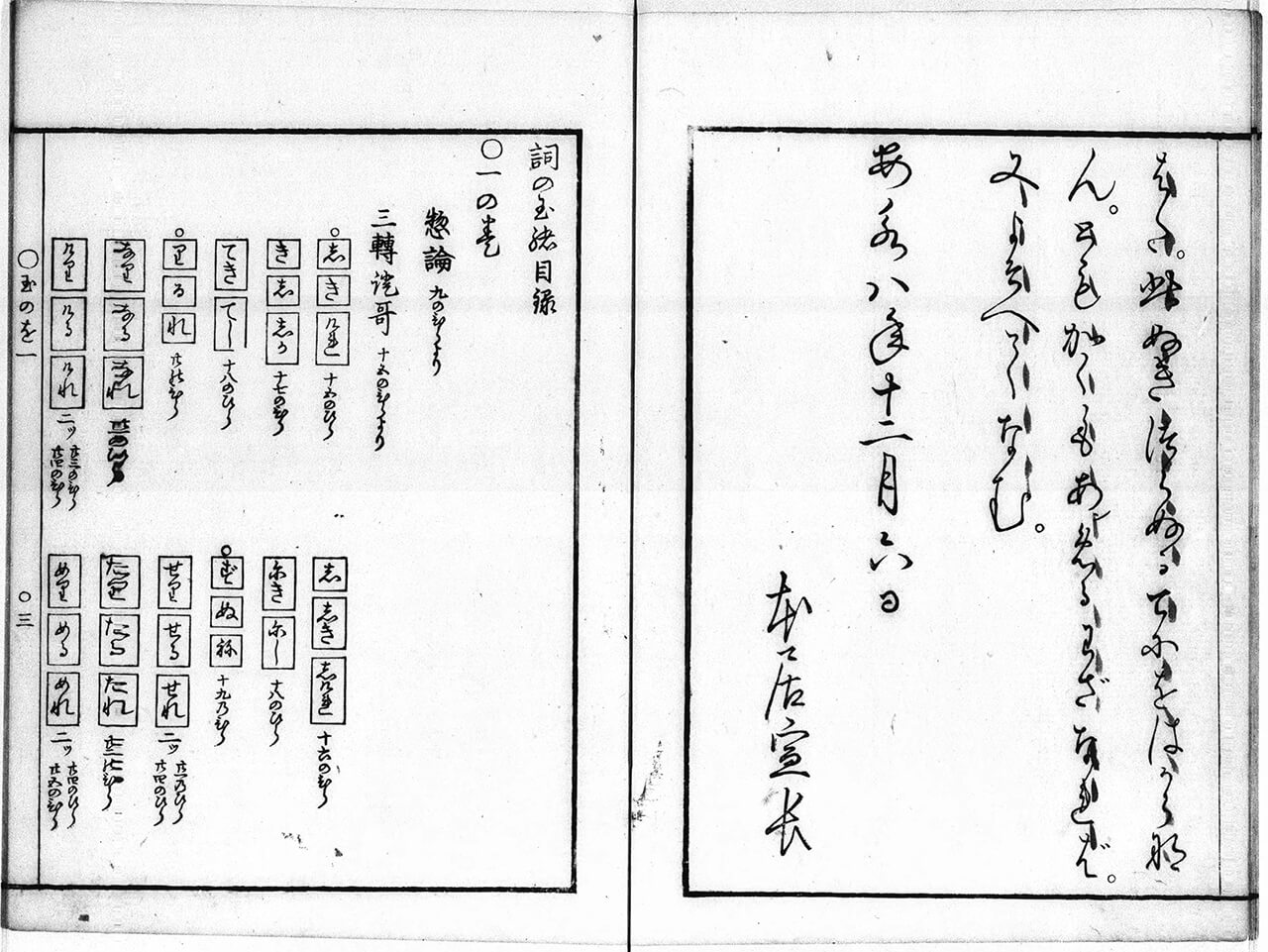

一方で、この時点で宣長の著作としてよく知られていた分野に古典語の文法書があります。『てにをは紐鏡』(明和8年[1771]、伊勢・南華堂蔵版)、『字音仮字用格』(安永5年[1776]、伊勢・柏屋兵助ほか版)、『詞の玉緒』(天明5年[1785]刊、京都・秋田屋平左衛門、伊勢・柏屋兵助ほか版)のような、古典語の仮名づかいや文法を研究したものです。とりわけ『詞の玉緒』は初版に続き、寛政4年には板木を一部彫り直した補刻本が出されていますから、よほど多く摺られたのでしょう。今でもおびただしい数の伝本があることからも、その需要の大きさが想像できます。

これらを必要としたのが文語でものを書く人びと、なかでも多かったのが和歌を学ぶ人びとと並んで、狂歌人たちだったと想像されます。

寛政期には狂歌の流行が拡大、狂歌連の指導者たちが多くの門人たちの作を添削するような指導の機会が増えていましたから、当然ながらあるべき仮名づかいや正しい文語文法の説明も求められたことでしょう。歴史的仮名づかいや係り結び、助詞の使い方についての最新の知識を持つことは重要だったに違いありません。だからこそ、市人らは宣長に面会に行き、さらに入門までしたのでしょう。

それは宣長を直接に訪問した狂歌師たちだけではなかったはずです。天明3年に蔦屋版で狂歌作法書『狂歌はまのきさご』を、寛政12年にはその増補版を出す(コラム#22参照)元木網(演:ジェームス小野田)もまた宣長の著作に関心を寄せた一人でした。初代蔦屋重三郎が亡くなった翌年、二代目蔦重(ドラマでは、みの吉[演:中川翼])のもとで『詞の玉緒』を初心者にもわかりやすく解説する『詞のもとすゑ』(寛政10年、蔦屋版)を出しています。

同書はおそらく宣長の著作の類版であるという理由で、京・大坂では出版の翌年には販売停止とされていますが、『詞のやちくさ』と題を改めて三都の複数の版元が販売した本も多く残っていますので、かなりの需要があったのでしょう。宣長の著作やその解説書は、狂歌の指導者たちだけでなく、その指導を受ける側の多くの狂歌人たちにとっても手元に置きたい書物だったことでしょう。

つまり蔦重は、こうした解説書にもつながる宣長の文法研究書需要の裾野の広さをも見越したからこそ、わざわざ伊勢松坂まで出向いたのではないでしょうか。

しかし、蔦重が亡くなるまでに関与した宣長の著作は、文法書以外の書物でした(この頃にはもはや宣長の関心事ではなかったからでしょうか)。具体的には、『源氏物語』を模した物語『手枕』(寛政7年刊)、随筆『玉勝間』(奥付は寛政6年、ただし実際の流通は寛政7年以降)の販売、注釈書『出雲国造神寿後釈』(寛政8年、名古屋・永楽屋東四郎、蔦屋相版)の刊行です。それでも周辺状況からの推測にすぎませんが、蔦重の宣長訪問の背景には、諸国にますます増えゆく狂歌師たちの需要を満たす新たな書物への期待があった可能性を指摘しておきたいと思います。

蔦重の助言が長編ベストセラーを生んだ?

さて今回、伊勢松坂への旅の帰途、蔦屋の本を読んでいた人々と話す場面がありました。「黄表紙のように短いものではなく長い話が読みたい」という声を聞く一コマで、“長編読み物の時代”としての文化文政期以降を予見させる巧みな展開でした。それを蔦重が十返舎一九(演:井上芳雄)と曲亭馬琴(演:津田健次郎)に話している、ということまで含めて重要です。

一九は、まさに“どこのお兄さんお姐さんでも笑える”、弥次喜多でおなじみの滑稽本『道中膝栗毛』正編8編18冊・続編12編25冊(享和2年[1802]~文政5年[1822]、村田屋治郎兵衛ほか版)というロングセラー長編作の作者となることで知られています。

馬琴も、ドラマでも描かれた蔦屋版の読本『高尾千字文』5巻5冊(寛政8年)、その後の『椿説弓張月』5編28巻29冊(文化4~8年[1807~11]、平林庄五郎・西村源六版)をはじめとする多くの読本を著しました。そして、ついに畢生の大作『南総里見八犬伝』9輯98巻106冊(文化11年[1814]~天保13年[1842]、山崎平八・丁字屋平兵衛ほか版)を書きあげるに至るのです。

実際に、蔦重の助言に一九と馬琴が触発されたかどうかはさておき、ドラマに描かれたのはこの2人の未来を予見したシーンでした。

同じ場面で、蔦重が一九に「江戸にしばられねぇ話」を依頼していたことも、当時の“時代の変化”を捉えていて重要です。実はすでに寛政4年以降、山東京伝(北尾政演 演:古川雄大)の黄表紙では、地方出身者を主人公にしたり、江戸以外を舞台にしたりする傾向をみせていました。

狂歌ブームも天明なかば以降、地方へと拡大し、江戸の作者・版元たちの視野に狂歌人をはじめとする各地の読者たちが入ってくる時代になっていました。前述の宣長を訪ねた狂歌師・浅草市人率いる浅草連の春興狂歌集『柳の糸』(寛政9年、蔦屋版)や『男踏歌』(寛政10年、蔦屋版)に、京都の狂詩作者・銅脈先生(畠中観斎)、得閑斎繁雅や麦里坊貞也といった上方の別系統の狂歌人、同じく京都の人で名所図会の作者として知られた秋里籬島の作が載り、東西交流が見られるようになるのもまもなくです。本の出版も全国を視野に入れる時代となってゆくのです。

京伝、春朗の新作、そして蔦重自作の黄表紙も登場!

死を予見した蔦重が、作者や絵師たちに新作を依頼していたシーンも印象的でした。実は、それぞれに翌寛政9年春のうちに蔦屋版として出版された作品のあて込みになっています。

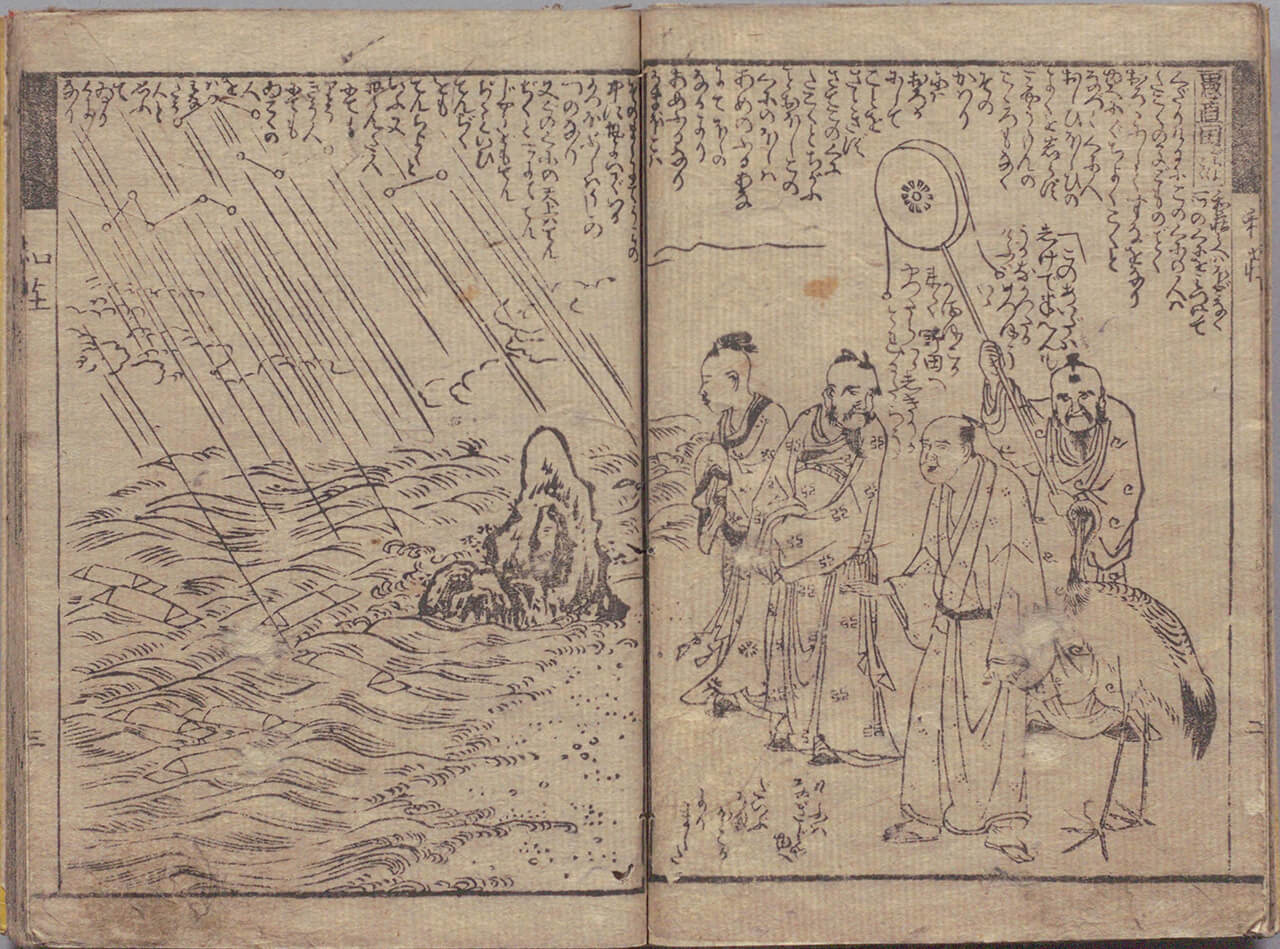

京伝が頼まれた「人の性質によって国が分かれ」た「諸国巡りの話」で「愚直な人の国、頑固もんの国」は『和荘兵衛後日話』となります。

勝川春朗(のちの葛飾北斎 演:くっきー!)の「波の音が聞こえてきそうな」「狂歌集の景色の絵」も先ほど触れた浅草連狂歌集『柳の糸』江の島の1図に結実します。北斎でもっともよく知られる浮世絵「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」に先がけて、高くせり上がった白波の形状に彼が関心を示した早い例として北斎好きにはよく知られた絵です。

唯一、実現しなかったのは大田南畝(演:桐谷健太)が全国から募った「とびきりめでたい狂歌集」です。しかし、これは南畝が寛政以降、狂歌界で目立った活動をすることを控えていたのでやむを得ません。ただ、ドラマの中で南畝とともに狂歌を撰んでいた木網・智恵内子(演:水樹奈々)の手によってすでに『新古今狂歌集』(寛政6年、蔦屋版)が出ています。

さて、ファンのみなさまにとっていちばん気になるのは、蔦重自作の「往生際の記念」「偉そうに商いを語った」黄表紙の内容ではないでしょうか。題は『身体開帳略縁起』。ありがたい諸仏を拝みに寺院の開帳に赴かずとも、それぞれの家に拝むべきものがある――。そう説法する和尚を狂言回しとして、家業繁盛の要諦を仏像や寺宝になぞらえ、戯画化した挿絵とともに説くものでした。

商売上手の蔦重らしい部分があるかと思いきや、「家業如来」、「先祖菩薩」から始まって、「奢るは尊者」で奢侈(身の丈を超えた贅沢)を戒め、「勧善明王」で商売への精励を説くなど、内容はごく常識的なものでした。くりかえし女郎買いへの注意を説いているところなどは、むしろドラマのファンからすれば意外なところかもしれません。

上図の場面では、まず古着や破れ褌、すりこ木や摺鉢などなど「家内のありとあらゆる諸道具はこれみな家々の宝物霊宝」として物を大切にすることを勧めることからはじまります。続いてとくに重要なのが「抜かぬ太刀」だと話を転じます。

歌舞伎の『助六』で、敵役の髭の意休に刀を抜かせようと助六が挑発する場面をたとえにして、「人の悪きは我が悪きなり」(他人が悪いと思うのはみずからに理由がある)と、「じっと無念をこらへ」れば、そのときこの太刀が光明を放つとして忍耐を勧めるのです。

よくある教訓ではありますが、ドラマを見てきた私たちにとっては「やりたいことをやって成功した蔦重にも、これまでいろいろなことがあったな」と思わずストーリーを回想してしまう内容です。

さて、今回で「べらぼう」の蔦重ともお別れです。このドラマは、戯作・狂歌、浮世絵などなど江戸の出版文化がひときわ輝きをはなった18世紀後半という時代を解像度高く見せてくれました。そのことで、版元・絵師・作者らそれぞれの人物の視点で当時の状況を具体的に想像できた楽しい1年間になりました。

さらに、各作品の魅力を制作事情に分け入って解きあかすとともに、今日の出版メディアやコンテンツ産業にもつながる面も描きだされたことで、江戸文化の魅力と意義を多くの方々に知っていただく機会ともなりました。

脚本家の森下佳子さん、主演の横浜流星さんをはじめとするすべての役者さんたち、制作にたずさわった方々に感謝を込めてあらためて大きな拍手を送りたいと思います。

参考文献:

岩切信一郎「本居宣長の来訪者記録にみる―蔦重,浅草庵,霜解,俊満,融思の動向―」(国際浮世絵学会『浮世絵芸術』 89 1987)

鈴木俊幸『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』NHK出版 2025

小林ふみ子『天明狂歌研究』汲古書院 2009

同 「山東京伝の地方読者へのまなざし―陸奥の狂歌人たちとの交流から―」(岩波書店『文学 隔月刊』17-4 2016)

法政大学文学部教授。日本近世文芸、18世紀後半~19世紀はじめの江戸文芸と挿絵文化を研究している。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。2003年に第29回日本古典文学会賞、2023年に第17回国際浮世絵学会 学会賞を受賞。著書に『天明狂歌研究』(汲古書院)、『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル)など。